先輩!お金のことおしえて!~子育て~

➡『結婚編』はこちら

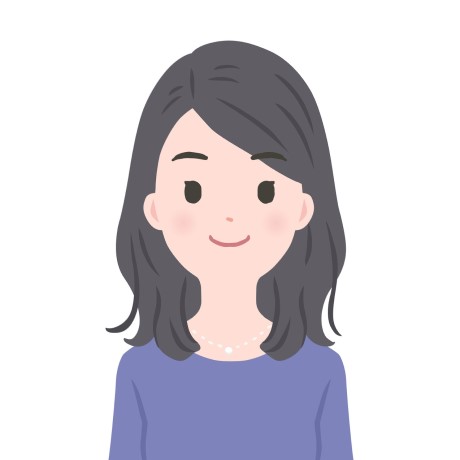

出産にかかる費用(入院・分娩費用)は全国平均で約50.3万円

出産にはどのくらいお金がかかるのでしょうか。令和5年5月の全国平均では約50.3万円という結果に。施設別にみると、公的病院<診療所<私的病院という順で費用負担が大きくなっています。

また、平成28年の全国平均は約44.3万円であったのに対し、令和元年には約45.8万円と年々増加傾向にあります。

出典)厚生労働省「出産費用の見える化等について」

出産時に使えるさまざまな制度

出産一時金

出産一時金とは、健康保険や国民健康保険の被験者およびその被扶養者が出産したときに支給される手当です。退職日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あれば資格喪失後6か月以内までは出産一時金を受け取れます。出産育児一時金の支給額は1児につき50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合は48.8万円)です。

妊婦健康診査公費負担

妊婦検診の一部を公費負担してくれる助成券を約14回分もらうことができる制度です。妊娠~出産までは定期的な健康診査が必要ですよね。助成券を利用することで、自己負担を抑えることができます。健康診査の内容や回数は各自治体によって異なるので確認してみてください。

高額療養費制度

入院や手術などで医療費が高額となった場合に、あとから申請することにより自己負担限度額(※1)を超えた額が払い戻される制度です。しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払は大きな負担になってしまいます。そこで、医療費が高額になりそうなときは、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※2)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※3)となります。「限度額適用認定証」は、各健康保険の窓口に申請をして発行してもらうことができますよ。

※1自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されます。

※2保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。

※3同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。

保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

出典:医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定)|全国健康保険協会

子育て費用は何にいくらかかる?

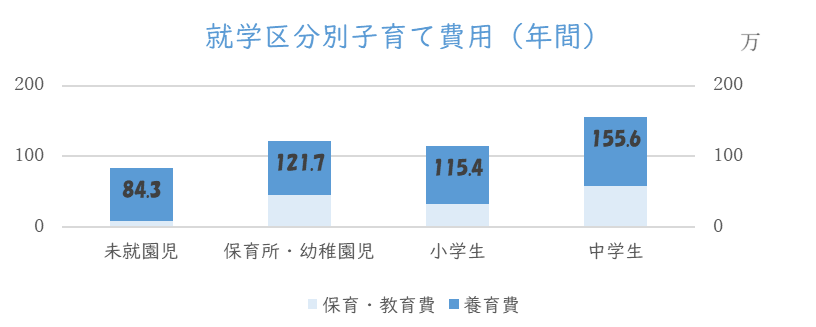

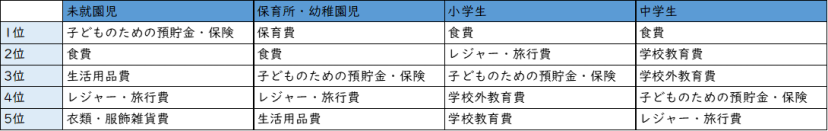

子育て費用は主に養育費と教育費に分けられます。養育費は日々の生活にかかる教育費以外の費用のことで、教育費は学習や塾、クラブ活動など教育にかかる費用。それぞれどのくらいかかるのでしょうか。

就学区分別の年間子育て費用は以下のグラフの通り。食費や生活用品費、子どもの将来に備えた貯蓄等の割合が大きくなっているようです。

出典:内閣府「インターネットによる子育て費用による調査」

児童手当制度

児童手当は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。ただし、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

~支給月額~

【3歳未満一律】15,000円

【3歳以上小学校終了前】10,000円(第3子以降は15,000円)

【中学生】一律10,000円

出典:内閣府「育児手当制度のご案内」

高校3年間は約400万円~600万円。大学4年間は約700万円~1,300万円

高校3年間の養育費も中学生とライフスタイルにあまり変化がないと仮定した場合、年間約97万円×3年=総額約291万円必要になります。教育費は公立か私立かによっても大きく違っていて、3年間の総額は公立だと約135万円、私立だと約288万円もかかるんですね。

一方、大学生になると、自宅から通う場合と下宿する場合で生活費も大きく変わります。自宅生の場合は約43万円/年、下宿生の場合は約111万円/年かかると言われています。

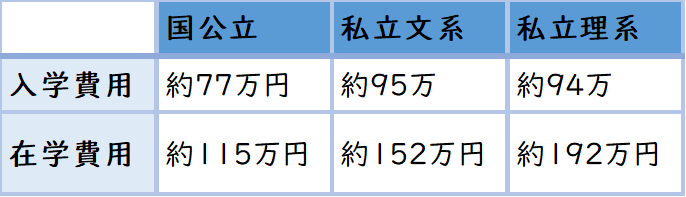

また、大学の費用は以下の表の通りとなっており、生活費と合わせると4年間総額は約700万円~1300万円にもなるようです。

出典:内閣府調査「中学生の養育費」文部科学省「平成30年度子供の学習費調査の結果について」2019年12月、独立行政法人日本学生支援機構「平成30年度学生生活調査結果」2020年3月、日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果」2020年10月

<あわせて読んでみよう!>

お金と貯蓄を増やすコツを紹介!専業主婦(夫)のための実践ガイド

本稿執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。