NISAの始め方は?金融機関の選び方や口座の作り方を詳しく解説!

NISAを始めるには、銀行や証券会社などの金融機関で専用口座を開設する必要があります。「何を基準に金融機関を選べばよいのか」「手続きの進め方がわからない」と悩む初心者の方もいるのではないでしょうか。

この記事では、NISAの基礎知識から金融機関の選び方、口座開設の流れを詳しく解説します。

NISAの基礎知識

NISAとは、投資信託や株式などの金融商品を対象とする個人のための税制優遇制度です。

2024年1月からは新制度がスタートし、投資できる金額や期間が大幅に見直されました。*1

NISA制度の概要

NISAは、投資で得られた利益が非課税になる制度です。通常、金融商品の運用益(売却益、配当金など)には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を利用すると非課税になります。*2

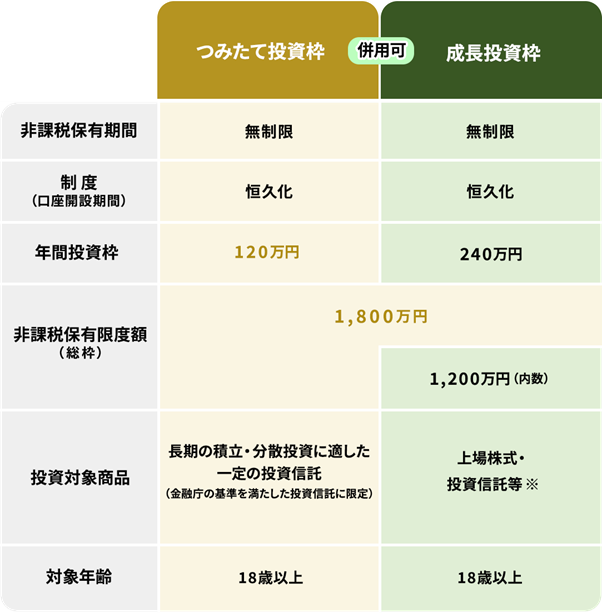

制度概要は以下のとおりです。

出典)金融庁「NISAを知る」

2024年から始まった新しいNISAでは、非課税保有期間が無期限化されました。旧制度のつみたてNISAは「つみたて投資枠」に、一般NISAは「成長投資枠」に変わり、両枠の併用が可能になったのも特徴です。

この制度見直しにより、NISAは長期の資産形成により適した制度になったといえるでしょう。

〇NISAの制度概要についてくわしく知りたい方はこちら

NISA口座は1人1口座まで

NISA口座は、すべての金融機関を通じて1人1口座のみ開設可能です。

複数の銀行や証券会社で同時に利用できないため、口座開設する際は慎重に金融機関を選ぶ必要があります。

また、金融機関の変更は可能ですが、手続きは年単位での対応となります。

金融機関変更手続きができるタイミングは、変更したい年の前年10月1日から変更したい年の9月30日です。ただし、変更したい年にNISA口座で買付を行うと、その年は変更できず、翌年からとなります。

すぐに他の金融機関へ乗り換えることはできないため注意しましょう。

NISA口座を開設できる金融機関の種類

NISA口座を開設できる金融機関は、大きく「銀行」「総合証券(店舗型証券)」「ネット証券」の3つに分けられます。それぞれの特徴を確認していきましょう。

なお、つみたて投資枠の対象商品は、どの金融機関でも購入手数料は無料です。*3

銀行

銀行でNISA口座を開設すると、投資信託を購入できます。

NISAでわからないことがあれば、店頭窓口で相談できるのも強みです。相談しながら投資商品を決めたい初心者の方に向いているでしょう。

一方で、証券会社に比べると取扱商品の種類が少ない傾向にあります。 株式やETF(上場投資信託)は証券会社が取り扱うものであり、銀行では購入できない点に注意が必要です。

総合証券(店舗型証券)

総合証券は実店舗を持ち、店頭窓口で投資の相談ができるのが特徴です。株式や投資信託など、NISA対象商品を幅広く取り扱っています。

ただし、対面でのサポートを受けられる分、手数料がやや高めに設定されている可能性があります。

ネット証券

ネット証券は、証券会社のなかでもNISAの取扱商品が豊富で、取引にかかる手数料も安い傾向にあります。また、 手続きがすべてインターネットで完結するため、自分で自由に投資商品を選びたい人に向いているでしょう。

基本的に実店舗がないため、いざというときの相談窓口などのサポート体制を確認しておくことが大切です。

NISAの始め方・口座開設方法

NISAを始めるには、金融機関でNISA口座を開設する必要があります。ここでは、NISA口座開設の一般的な流れと必要書類を確認していきましょう。

NISA口座開設の流れ

NISA口座開設の一般的な流れは以下のとおりです。*4 *5

- NISA口座開設の申し込み

- 必要書類の提出

- NISA口座の仮開設(取引可能)

- 税務署での審査(通常1~3週間程度)

- NISA口座の開設完了

NISA口座を開設するには、銀行では普通預金口座や投資信託口座、証券会社では総合証券口座の開設が必要です。金融機関によっては、NISA口座と同時に開設できます。

必要書類を提出するとNISA口座が仮開設され、税務署での審査を待たずに取引が可能となります。

その後、税務署での審査に通過すると、NISA口座が正式に開設されます。

万が一、取引後に税務署から開設不可と判断された場合、当初から課税口座で購入されたものとして一般口座などに移管されるため注意が必要です。

また、上記は税務署での審査を待たずに取引を開始できるケースの例です。実際にNISA口座で取引が可能となるまでの期間は金融機関によって異なるため、事前に確認しておきましょう。*2

NISA口座開設の必要書類

NISA口座の開設では、申請書類のほかに本人確認書類とマイナンバー確認書類が必要です。具体的には、マイナンバーカードや運転免許証などを準備します。

Webで提出する場合は、必要書類の画像をアップロードします。金融機関によってはスマホのカメラ機能で必要書類を撮影し、提出することも可能です。郵送や店舗で提出する方法もあります。*4 *5

旧NISA口座を保有していれば手続き不要

2023年までに旧NISA口座(つみたてNISAまたは一般NISA)を開設している場合、特別な手続きは不要です。基本的に、旧NISA口座を保有している金融機関で自動的にNISA口座が開設されます。*6

NISAを始める際の注意点

NISAはメリットの多い制度ですが、利用するにあたって注意しておきたいこともあります。事前に把握しておけば、安心して運用を始められるでしょう。

つみたて投資枠と成長投資枠は別々の金融機関で利用できない

つみたて投資枠と成長投資枠は、1つのNISA口座内で併用可能です。NISA口座はすべての金融機関を通じて1人1口座しか開設できません。

そのため、つみたて投資枠と成長投資枠は別々の金融機関で利用できません。*7

配当金や分配金を非課税で受け取るには手続きが必要

NISAで投資した株式の配当金、ETFやREITなどの分配金を非課税で受け取るには、受取方法を「株式数比例配分方式」に設定する必要があります。

この方式を選択しないと、NISA口座で投資しても非課税にならないため、忘れずに手続きを行いましょう。*6

他の口座で運用している商品をNISA口座へ移管できない

一般口座や特定口座、旧NISA口座で運用している上場株式や投資信託などを、新たに開設したNISA口座に移すことはできません。*8 *9

どうしても移管したい場合は、一度売却してNISA口座で買い直す必要があります。

ただし、一般口座や特定口座で運用している商品は売却時点で利益に課税されます。また、旧NISAの商品は、新しいNISAとは別につみたてNISAは20年間、一般NISAは5年間非課税で運用を続けられます。そのため、NISA口座での買い直しは冷静に判断する必要があるでしょう。*10

まとめ

NISAを始めるには、金融機関でNISA口座を開設する必要があります。NISA口座は1人1口座しか開設できないため、複数の銀行・証券会社を比較したうえで、自分に合った金融機関を選ぶことが大切です。

NISAの非課税メリットを最大限に活かせるよう、制度の仕組みや注意点についても理解を深めておきましょう。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

本コラムの内容は、特定の金融商品やサービスを推奨あるいは勧誘を目的とするものではありません。

最終的な投資判断、金融商品のご選択に際しては、お客さまご自身の判断でお取り組みをお願いいたします。

出典

*1 三菱UFJ銀行「NISA(少額投資非課税制度)」

*2 金融庁「NISAを知る」

*3 三菱UFJ銀行「NISAの始め方は?金融機関の選び方や注意点をわかりやすく解説!」

*4 三菱UFJ eスマート証券「NISA口座開設方法」

*5 三菱UFJ銀行「NISA口座の開設方法」

*6 投資信託協会「NISAを検討されている方へ〜NISAの始め方」

*7 投資信託協会「NISAについてのQ&A(Q.つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか?)」

*8 投資信託協会「NISAについてのQ&A(Q.旧NISA口座(一般NISA・つみたてNISA)で保有している商品をNISA口座へ移すことはできますか?)」

*9 投資信託協会「NISAについてのQ&A(Q.すでに一般口座や特定口座で運用している商品をNISA口座に移すことはできますか?)」

*10 mattoco Life「特定口座の商品はNISA口座へ移行できる?買い直すべき?判断基準を紹介」