NISAで投資しても株主優待の対象になる?ならない条件は?

NISAで投資すると株主優待の対象にならないと思っていらっしゃる方は多いかもしれませんが、実はNISAで投資しても株主優待を受けることができます。

ただし、それには条件があります。

それはどのようなものでしょうか。

本記事では、株主優待とNISAについて基本を押さえたうえで、NISAでの投資で株主優待を受けるためにはどうしたらいいのか、わかりやすく解説します。

株主優待は株主へのサービス

まず、株主優待がどのようなものかみていきましょう。

株主優待とは

株主優待とは、株式会社が、一定数以上の株式を保有している株主に対して、物品やサービスなどを提供するもので、企業が任意で導入します。*1

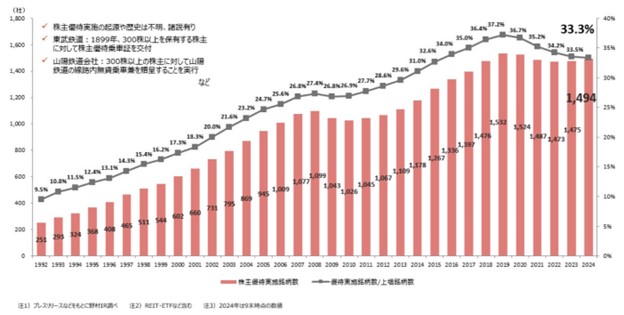

株主優待を実施している企業は、1992年に251社で全上場企業の9.5%でしたが、2008年までは順調に増加を続け、1,099社と全上場企業の27.4%にまで達しました。

リーマン・ショックで一時横ばいとなったものの、再び増加傾向に転じ、2019年には全上場企業の37.2%にあたる1,532社が採用し、ピークを迎えています。

2024年9 月末時点では、1,494社、全上場企業の約3分の1の企業が株主優待を実施していますが、ピーク時の2019年と比べるとやや減少し、伸び悩んでいます(図1)。

図1 株主優待の推移

出典)日本証券業協会「株主優待の意義について」(2025年4月)p.5

さまざまな優待品

優待品はバラエティーに富んでおり、自社の商品・サービスだけではなく、食品・飲料品、QUOカード、ギフトカードといった金券やカタログギフトなど、さまざまなものが提供されています。寄付するという選択肢もあります。

企業の中には、優待品の申込期限までに申込みをしなかった株主分への優待品相当額を寄付するところもあります。

株主優待の目的と効果

企業が株主優待を実施する目的はなんでしょうか。

アンケート調査の結果によると、株主優待を実施する企業側の目的でもっとも割合が高いのは、「株主の長期保有促進」(60.6%)で、次いで「個人株主の増加」(57%)、「株主への利益還元」(49.1%)となっています。

では、効果はどうでしょうか。

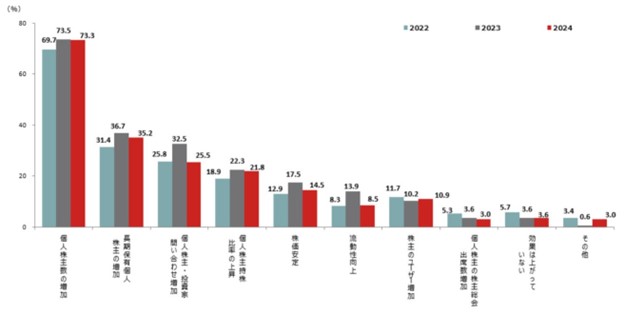

株主優待を実施した効果として、もっとも割合が高かったのは、「個人株主数の増加」で、73.3%に上ります。次いで多かったのは、「長期保有個人株主の増加」で35.2%でした(図2)。

図2 株主優待の効果(複数回答)

出典)日本証券業協会「株主優待の意義について」(2025年4月)p.8

株主優待は企業の目的に合致した効果があると、認識されているようです。

NISAの基本を押さえておこう

次に、NISA制度の概要をみていきましょう。

NISAは、少額からの投資を行う人のために2014年1月にスタートした「少額投資非課税制度」です。*2

その目的は、安定的な資産形成。その目的が達成できるように、さまざまなメリットがあります。*3

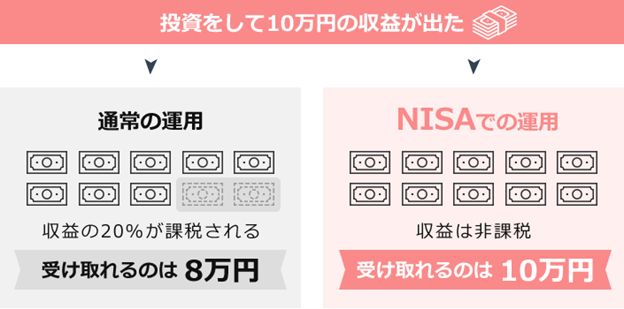

運用益が非課税

株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、売却したり、配当や分配金を受け取って得た運用益には、原則として20.315%の税金がかかります。*2

一方、 NISA口座で投資した金融商品から得られる利益は非課税になります(図3)。*4

図3 運用益が非課税のNISA

出典)投資信託協会「NISA(ニーサ・少額投資非課税制度)ってなに?」

NISAの特徴

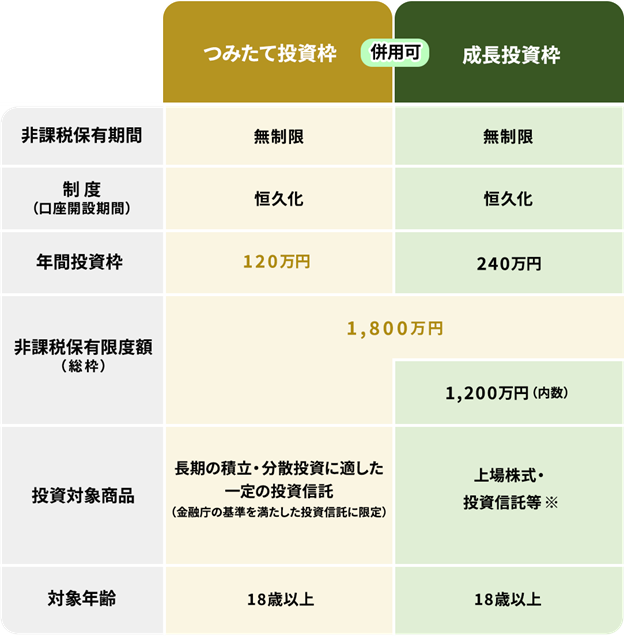

NISAには、次のような特徴があります。*2

- 非課税保有期間が無制限のため、長期投資ができる

- 恒久的な制度のため、安心して投資に取り組むことができる

- 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、この2つを併用することができるため、そのときどきの状況やスタイルによって取り組むことができる

- 生涯を通じて1,800万円まで非課税で保有することができる

- 商品を売却した場合、翌年以降売却した商品の取得金額の分だけ非課税投資枠が復活し、再利用が可能になる

図4 NISA制度の概要

出典)金融庁「NISAを知る」

NISAでの投資で株主優待を受けるためには

では、NISAでの投資で株主優待を受けるためにはどうすればいいのでしょうか。

成長投資枠を活用することが条件

NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」では、投資対象商品が異なり、それによって株主優待を受けられるかどうかが決まります。

「つみたて投資枠」の対象商品は、金融庁の基準を満たした投資信託に限定されており、安定的な運用を可能にする「長期・積立・分散投資」に適しているため、初めての人でも投資を始めやすい金融商品です。*2

投資信託とは、「投資家から集めたお金をまとめ、資産運用の専門家が株式や債券などに投資・運用し、その運用の成果として生まれた利益を投資家に還元する」という仕組みの金融商品です。*5

一方、「成長投資枠」は、1人ひとりの目的に合わせた自由な投資が可能です。

投資対象の金融商品には、投資信託もありますし、上場株式もあります。*2

そのため 個別株に投資すれば、株主優待を得ることができるのです。*6

NISAで株式投資ができるのは成長投資枠のみですから、株主優待を得るための条件は、成長投資枠を利用することです。

実際に、2024年にNISAの成長投資枠を利用した人に商品を購入した理由をきいたところ、「株主優待」が第4位で、その割合は14.3%でした。*7

株式投資の魅力とリスク

ここで、株式投資について基本を押さえておきましょう。

会社は株式を発行して株主をつのり、それで得た資金で事業を拡大します。そして、その事業で得た収益の一部を「配当金」として株主に還元します。*5

購入した株式が値上がりしたときに売却すれば、売買益(キャピタルゲイン)を得ることができます。

株式投資の魅力にはその他に、以下のようなものがあります。

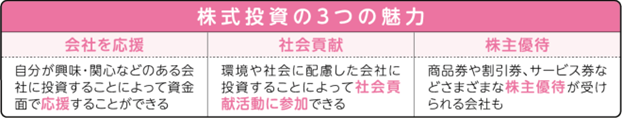

表1 株式投資の3つの魅力

出典)日本証券業協会「みんなにいいさ!NISAがいいさ!! NISAで長期・積立・分散投資がいいさ!」

一方で、株式投資には、以下のようなリスクもあります。

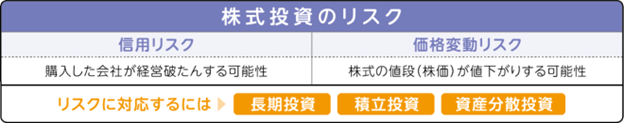

表2 株式投資のリスク

出典)日本証券業協会「みんなにいいさ!NISAがいいさ!! NISAで長期・積立・分散投資がいいさ!」

株主投資を検討する際には、リスクを考慮して、「長期・積立・分散投資」に適したつみたて投資を並行して行うことを検討してみるのも有益でしょう。

株主優待を最大限活用するためには

では、NISAで最大限、株主優待を活用するためにはどうしたらいいのでしょうか。

先ほどみたように成長投資枠の投資対象には投資信託もありますので、年間投資枠の240万円を株主優待株の購入にできるだけ充てるためには、工夫が必要です。

もし、 投資信託にも投資したい場合には、優先的に「つみたて投資枠」で購入してみてはいかがでしょうか。

そうすれば、「成長投資枠」をすべて株式投資に割り当てることができますし、つみたて投資と組み合わせることで、株式投資のリスクにも対応することが可能でしょう。

おわりに

NISAで株主優待を受けられることをご存じない方も多いかもしれません。

しかし、成長投資枠を活用すれば、魅力的な優待品を得る機会があり、それが投資のモチベーションにもつながります。

ただし、株式投資にはリスクが伴うため、安定的な運用を可能にする「長期・積立・分散」の原則を守ることが重要です。

株主優待という楽しみに加え、投資の基本を忘れずにNISAを賢く活用することで、より豊かで安定した資産形成を目指すことができるでしょう。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

本コラムの内容は、特定の金融商品やサービスを推奨あるいは勧誘を目的とするものではありません。

最終的な投資判断、金融商品のご選択に際しては、お客さまご自身の判断でお取り組みをお願いいたします。

出典

*1 日本証券業協会「株主優待の意義について」(2025年4月)p.4, 5, 6, 8

*2 金融庁「NISAを知る」

*3 金融庁「NISAの効果検証」(2025年6月)p.3, 4, 12

*4 投資信託協会「NISA(ニーサ・少額投資非課税制度)ってなに?」

*5 日本証券業協会「みんなにいいさ!NISAがいいさ!! NISAで長期・積立・分散投資がいいさ!」

*6 日本証券業協会「みんなにいいさ!NISAがいいさ!!NISAの3つのいいさ!」

*7 金融庁「NISAの効果検証」(2025年6月)p.12