【FPが解説】旅行計画の立て方は?予算、貯金、行き先などのステップごとにみてみよう

急に思い立って旅行に行ったものの、「予算を大幅にオーバーしてしまった」「目的地が定休日だった」など、後悔した経験がある方もいるでしょう。

旅行は、行き当たりばったりでも楽しめる一方で、「きちんと計画することで何倍も充実した時間になる」という大きな魅力があります。

せっかくの楽しい旅行で残念な気持ちにならないためにも、旅行計画を立ててから出発してみてはいかがでしょうか。

本記事では、「旅行ってどうやって計画すればいいの?」という方のために、予算・行き先・日程・同行者などのステップを丁寧に解説します。

年齢層や同行者別のアドバイスや、モデルプラン、便利ツールの紹介まで網羅しているので、ぜひご一読ください。

- なぜ旅行計画が重要なのか

- 旅行計画のステップガイド

- 同行者・年齢層別の旅行計画アドバイス

- 予算別モデルプラン

- ちょっとリッチに旅行したいなら「旅行貯金」も検討しよう

- 旅行計画で注意すべきこと

- 旅行計画を立てるのにおすすめな便利ツール

- まとめ

なぜ旅行計画が重要なのか

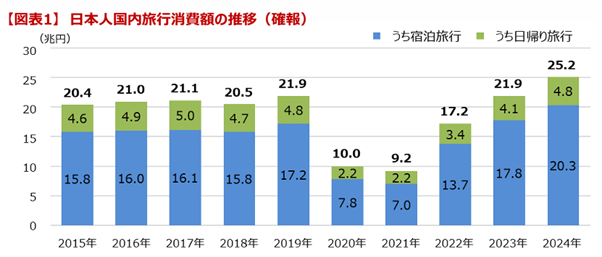

観光庁の統計によると、2024年度は国内旅行消費額が20.3兆円と2015年以降で最大となりました。

日本における旅行者は年々増加しています。

出典)観光庁「旅行・観光消費動向調査 2024年 年間値(確報)【図表1】日本人国内旅行消費額の推移(確報)」p.1

旅行の目的は人それぞれですが、限られた時間と予算で最大限の満足を得たいという点は共通しています。そのためには、一定程度の旅行計画が不可欠です。

旅行計画を立てることで、観光地が定休日で入れなかったという事態を避けられたり、早期予約によって割引料金を活用できたりするなど、コスト面でも大きな差が生まれるでしょう。

他にも、無駄な移動をせずにすんだり、予想外のトラブルに巻き込まれるリスクを最小限にすることができます。

「いつ」「どこに」「誰と」「どのような手段で旅行するのか」を決めることは、旅全体の骨組みを整えることに他なりません。

旅行という貴重な体験を最大限に楽しむためには、事前のプランニングが大きな価値を持つのです。

旅行計画のステップガイド

旅行の計画は、順序だてて考えることが大切です。思考が整理できるため、トラブルや計画不全を未然に防ぐことができます。

ここでは、旅行をスムーズに楽しむための基本的な5つのステップをご紹介します。

【ステップ1】同行者を決める

まず考えるべきは、「誰と行くか」です。一人旅と家族旅行では、必要な準備もスケジュールの立て方もまったく異なります。

同行者で異なる点やメリットは以下の通りです。

- 一人旅:自由度が高く、自分のペースで楽しめる。移動や宿泊も柔軟に調整可能。

- 友人・カップル:好みや予算をすり合わせながらプランを組み立てる必要あり。

- ファミリー(子連れ):移動距離、休憩、食事場所など、子どもの体調や機嫌を優先。

- シニア:体力や持病への配慮が必要。バリアフリーかどうかもチェックしておくと安心。

同行者の有無やタイプによって旅のスタイルが変わるので、まずはここを固めましょう。

【ステップ2】行き先を決める

次に、目的地を選びます。旅先の選定には以下のような視点が役立つため、ぜひ参考にしてください。

- 国内 or 海外:予算・移動時間・パスポートの有無などで検討。

- 自然 or 都市:癒し重視か、アクティブな観光重視か。

- 季節に合う場所:桜の季節に京都、紅葉の奥入瀬、雪の白川郷など「旬」を意識。

行きたい場所が複数ある場合は、地図を見ながら移動ルートの合理性も考慮しましょう。

【ステップ3】日程を決める

旅行に行ける日数と時期も、早めに決めておきましょう。できる限り余裕をもってスケジュールを調整すると安心です。

- 連休や祝日を利用する:混雑はするが定休日が重なりにくく、計画が立てやすい。

- 平日を狙う:観光地が空いていて、料金も安め。定休日に要注意。

- オフシーズンを狙う:宿泊・航空費が抑えられるが、見どころが限られる。

自分だけでなく、同行者の予算や仕事・学校の都合なども考慮しながら日程を調整してください。

【ステップ4】予算を決める

旅行費用の目安は、目的地と日数によって大きく変わります。そのため、上記で決めた希望内容と予算のつり合いが取れているかを確認・調整してください。なお、旅行費用を構成する主な項目は以下の通りです。

- 交通費(新幹線・飛行機・レンタカーなど)

- 宿泊費

- 食費

- 観光・体験費用

- お土産代

- 雑費(保険・Wi-Fi・日用品など)

全体予算の1〜2割を予備費として確保しておくと、より安心です。

なお、クレジットカードやモバイル決済が使えない地域もあるため、現金をある程度用意しておきましょう。

【ステップ5】スケジュールを組む

同行者、行き先、日程、予算などがある程度決まったら、スケジュールを組んでいきます。ここで大切なのは「詰め込みすぎないこと」です。あまりに予定を詰め込み過ぎてしまうと、スケジュール通りに動けず旅行の満足度が下がってしまうことがあります。

スケジュールを立てる際は、以下の3つのポイントを意識しましょう。

- 朝1つ、昼1つ、夜1つの「3軸構成」でスケジュールを立てる。

- 食事場所は事前に候補を2〜3件調べておくと安心。

- 長距離移動には「休憩」「昼寝」「ゆっくりカフェ」などの時間も確保。

臨機応変に動ける「余白」を残すのが、旅を楽しむコツです。

同行者・年齢層別の旅行計画アドバイス

旅行の満足度を大きく左右するのが、「誰と行くか」です。同行者の年齢や体力、趣味嗜好によって、理想的な旅のスタイルは大きく異なります。

ここではファミリー、カップル、シニアそれぞれに合った旅行計画のポイントを紹介します。

ファミリー向け

子どもがいる旅行では、「移動距離を短く」「安心して過ごせる環境を選ぶ」ことが大切です。

子どもは予想以上に疲れやすいため、長時間の移動は避け、宿には早めにチェックインするスケジュールを立てましょう。

また、乳幼児との旅行の場合は、以下も確認しておくとより安心です。

- ベビーカーでの移動が可能か

- おむつ替えスペースがあるか

- 授乳室があるか

- 幼児用の食事メニューがあるか

なお、宿泊先によっては子ども向けプランの用意がない場合もあります。

検索サイトなどで宿泊先を探す際は、あらかじめ「お子様歓迎」「ファミリー歓迎」等で検索するのがおすすめです。

カップル向け

恋人や夫婦で行く旅行では、お互いの希望を尊重し合うことが満足度につながります。

それぞれ「行きたい場所・したいことリスト」を持ち寄り、共通項を見つけるなどしてプランを決めていきましょう。

また、せっかくの二人旅であれば、写真映えするスポットや、夜景、温泉などロマンチックな要素を盛り込むと特別感が演出できます。

記念日や誕生日などのタイミングであれば、高級レストランの予約やスイートルームの宿泊といった「非日常」を用意するのもおすすめです。

シニア向け

シニア層の旅行では、移動負担や体調面への配慮が重要です。

まずは、宿泊先がバリアフリーに対応しているか、階段の代わりにエレベーターがあるかなど、体に優しい環境を選ぶことが基本となります。

また、無理のない日程を意識し、「移動より滞在」を重視したプランにすることで、よりゆったりとした旅を楽しめます。

万が一に備えて、医療機関のあるエリアや、急な天候変化が少ない地域を選ぶとさらに安心です。

予算別モデルプラン

旅行を計画するうえで、多くの人がまず気になるのが「予算」のことです。

限られた金額のなかで、どれだけ満足度の高い体験ができるかは、旅行計画の腕の見せどころでもあります。

ここでは、おおよその旅行予算を3つの価格帯に分け、それぞれに合わせたおすすめの旅行スタイルや目的地、工夫のポイントをご紹介します。

自分の予算に合ったモデルを参考に、より現実的で魅力的なプランを描いてみましょう。

~5万円で楽しむ近場旅行

学生や予算を抑えたい方におすすめなのが、5万円以内で楽しめる「近場旅」です。

関東圏なら熱海や箱根、関西圏なら有馬温泉や淡路島など、日帰りや1泊2日で楽しめるエリアが豊富にあります。

交通費を抑えるために青春18きっぷや格安航空券を活用し、宿泊は素泊まりプランを選ぶと節約効果が高まるのでおすすめです。

食事は地元のB級グルメを中心に楽しみ、観光スポットも公園や無料の美術館、町歩きなどを組み合わせれば、十分満足度の高い旅行となるでしょう。

~20万円で充実の国内旅行

関東から出発を例に考えると、飛行機を利用した北海道・沖縄・九州などへの旅行では、おおよそ20万円程度が予算の目安です。

2泊3日のスケジュールに、高級旅館での1泊を組み合わせたり、アクティビティ(陶芸体験、マリンスポーツなど)を加えたりすれば、旅の質がぐんと高まります。

また、現地での移動にはレンタカーを利用することで、より自由度の高い旅が可能になります。グルメを中心にした旅や、温泉地めぐりなど、テーマを決めて計画を立てるのもおすすめです。

20万円以上の贅沢旅行

記念日旅行やハネムーンなど、「一生に一度の特別な旅」を考えている方は、20万円以上の予算を用意することで、ワンランク上の体験が可能になります。

ヨーロッパでの都市周遊や、ハワイやアジア圏のリゾート滞在などが代表的な選択肢です。

ビジネスクラスの航空券、ラグジュアリーホテル、オーダーメイドのツアーなど、自分だけの特別な時間を設計できるのがこのクラスの魅力と言えます。

人生に深く刻まれるような思い出づくりを求める方は、ラグジュアリープランも検討しましょう。

ちょっとリッチに旅行したいなら「旅行貯金」も検討しよう

観光庁による統計では、2024年度の日本人の国内旅行1人1回あたりの旅行支出(旅行単価)のうち、宿泊旅行が69,362円/1人、日帰り旅行が19,533円/1人でした。

上記金額には、参加費、交通費、宿泊費、飲食費、買物代、娯楽等サービス費等が含まれます。*1

上記は1人あたりの費用となるため、ファミリーでの旅行では費用がかさみます。また思い出作りとしてリッチにカップル旅行を楽しみたいなどの希望がある場合は、さらに費用がかかります。

そのような時は、ぜひ「旅行貯金」を検討しましょう。目的が明確になるため、楽しみながらお金を貯めることが可能です。

ここでは、具体的にどのような貯蓄方法があるのかを紹介します。

普通預金(短期)

最もシンプルかつ簡単な方法は「普通預金」です。

毎月貯金する額を決めお金を口座に振り込むだけなので、今すぐにでも始められます。

普通預金の最大のメリットは、すぐにお金を引き出せる流動性の高さです。

ただし、定期預金等と比較すると利息が低い傾向にあるため、中長期で旅行貯金をしたい場合は別の選択肢も視野に入れましょう。*2

定期預金(中長期)

短期〜10年以内の貯蓄で、使用時期がある程度定まっている場合は、定期預金も選択肢のひとつです。

最短1ヶ月から貯められるうえ、普通預金よりも利息が高いため、より効率的に貯金できます。

ただし、満期前に引き出すと利息が減ってしまうため、流動性を重視する場合は別の選択肢も検討しましょう。*3

NISA(長期)

定年退職や還暦・古希などの記念旅行など、長期で旅行資金を貯めたいという場合は、NISAでの投資も視野に入ってきます。

NISAとは、投資信託や株式といった金融商品を対象とする個人のための税制優遇制度です。

2024年1月からは「つみたてNISA」が「つみたて投資枠」に、「NISA」が「成長投資枠」に変わり、片枠のみの使用も両枠の併用もできるよう変更され、より活用しやすくなりました。

通常の投資は利益に対して20.315%の税率がかかるため、100万円の利益がでたとしても約20万円は納税しなくてはなりません。

一方でNISAは非課税となるため、利益をそのまま得ることが可能です。

また、好きなタイミングで引き出すことができるので、自分のライフプランに合わせて運用期間を設定できるのも大きなメリットと言えるでしょう。

ただし、運用成績によっては元本割れのリスクがある点には注意が必要です。

長期投資の場合は、安定した運用成果を期待できるうえ、非課税保有期間が無期限ということもあり、一時的に元本割れを起こしても値上がりを待つことができます。

しかし、短期での投資の場合は、「元本割れが回復しないまま旅行の時期がやってきた」ということもあるかもしれません。

旅行貯金としてNISAを利用する場合は、メリット・デメリットをよく理解したうえで選択するようにしましょう。 *4 5 6

旅行計画で注意すべきこと

旅行を万全に楽しむためには、計画段階で「見落としがちなポイント」にも注意を払う必要があります。

まずは、宿泊施設や航空券のキャンセル規定は必ず事前に確認しておきましょう。

台風や大雪などの天候リスクがある時期には、代替手段(別日程・保険加入など)も視野に入れておくと安心です。

また、繁忙期は渋滞や公共交通の混雑も想定されるため、時間にはゆとりを持たせるスケジュールが理想です。

海外旅行の場合は、パスポートの有効期限やビザの要否、旅行保険加入といった手続き面にも注意してください。

お金の管理についても、「財布+サブ財布+電子決済アプリ」の3段構えで臨むことで、紛失や盗難のリスクを軽減できます。

上記は、どのパターンの旅行でも配慮が必要な注意点となるため、旅行前に必ず準備・確認するようにしておくと安心です。

旅行計画を立てるのにおすすめな便利ツール

旅行計画や現地での行動をスムーズにするために、便利なツールやアプリの活用は欠かせません。

ここでは代表的なおすすめ便利ツールをご紹介します。

- Googleマップ:現地でのルート検索や口コミチェックに最適。地図をオフライン保存しておくと、通信制限中も安心。

- Microsoft Word/Excelの旅のしおりテンプレート:出発・到着時間、観光予定、持ち物リストを一元管理。

- 旅行管理アプリ:旅行日程や予約情報を自動で整理してくれる旅程管理専用アプリ。

- Instagram/YouTube:最新の観光地の雰囲気や混雑状況、地元のグルメ情報などをリアルにチェック可能。

※GoogleマップはGoogle LLC の商標または登録商標です。

Microsoft Word/Excelは米国Microsoft Corp.の登録商標です。

InstagramはMeta Platforms, Inc.の登録商標です。

YoutubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。

これらを活用することで、旅行の計画段階から旅気分を高めつつ、当日の安心・快適度も格段にアップします。

旅行計画を立てる際に、ぜひ活用してみてください。

まとめ

旅行の楽しさは、現地だけではありません。計画を立てる時間も、帰宅後に思い出す時間もまた旅の一部です。

誰と、どこへ行き、どんな時間を過ごしたいか。そのイメージをもとに、今回ご紹介したステップで、あなたらしい旅の形を組み立ててみてください。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

本コラムの内容は、特定の金融商品やサービスを推奨あるいは勧誘を目的とするものではありません。

最終的な投資判断、金融商品のご選択に際しては、お客さまご自身の判断でお取り組みをお願いいたします。

出典

*1 観光庁「旅行・観光消費動向調査 2024年 年間値(確報)」p.2

*2 三菱UFJ銀行「円預金金利」

*3 三菱UFJ銀行「スーパー定期」

*4 三菱UFJ銀行「NISA(少額投資非課税制度)」

*5 三菱UFJ銀行「【2025年版】NISAとは?メリット・デメリットをわかりやすく解説!」

*6 三菱UFJ銀行「つみたて投資枠とは?成長投資枠との違いやメリット・デメリットまで徹底解説!」