2024年10月からの社会保険適用拡大 条件は?加入者のメリットは?

厚生年金保険や健康保険などの社会保険は、従業員の生活保障を担う大切な制度です。

社会保険の適用は法律の改正により段階的に拡大されてきましたが、2024年10月には、適用の対象となる企業規模が変わるだけでなく、一定の要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者にも社会保険の加入が義務づけられました。

本記事では、今回の社会保険の適用拡大について、対象となる企業や従業員の要件、加入者の保険料負担とメリットなど、ポイントを押さえてわかりやすく解説します。

社会保険の適用拡大の対象となる企業の要件

令和2年(2020年)の年金制度改正により、令和6年(2024年)10月から社会保険の加入条件が変わりました。

まず、適用対象となる企業の要件をみていきましょう。

企業規模

今回の改正で社会保険の適用対象となったのは、従業員数が51人~100人の企業です(図1)。

図1 社会保険の適用拡大のイメージ

出典)政府広報オンライン「社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック」

なお、従業員数「50人以下」の企業などにおいても、従業員と合意することで、51人以上の企業などと同じ加入要件にすることができます。*1

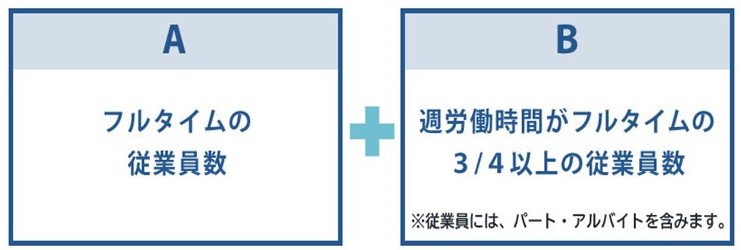

従業員数のカウント方法

「従業員数」といえば、一般的にはその企業で雇用される労働者数を指しますが、社会保険の適用要件を判断する「従業員数」は、その企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」でカウントします。

具体的には、フルタイムの従業員数と、週所定労働時間および月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数を合計した数で判定します。

つまり、週労働時間がフルタイムの4分の3以上であれば、雇用形態を問わずカウントします。

図2 従業員数のカウント方法

出典)政府広報オンライン「社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック」

ただし、適用対象の要件として以下に注意が必要です。

- 月ごとに上記の方法で従業員数をカウントして、直近12ヵ月のうち6ヵ月で基準を上回った場合に社会保険の適用対象となります。

- 従業員数のカウントは、法人事業所の場合は同一の法人番号を有する全事業所を合計し、個人事業所の場合は個々の事業所ごとに行います。

- 厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える月が直近12ヵ月のうち6ヵ月以上あった場合は「特定適用事業所」と呼ばれ、短時間労働者を社会保険の適用対象とすべきとされています。

対象となる従業員の要件

上述のように、 新たに社会保険の加入対象となったのは、パートやアルバイトなどの短時間労働者で、次の4つの要件のすべてに該当する従業員です。*2

図3 社会保険の加入対象となる従業員の条件

出典)厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト 従業員のみなさま 社会保険加入のメリットや手取り額の変化について」

ただし、それぞれの要件は以下に注意する必要があります。

- 週の勤務時間が20時間以上

週の勤務時間には、残業など臨時に生じた労働時間は含みません。また、週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヵ月連続で週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3ヵ月目から社会保険に加入することになります。 - 所定内賃金が月額8万8千円以上(年収換算で約106万円以上)

所定内賃金には、時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みません。

ただし、年収106万円以上というのはあくまで参考値であり、厳密な基準ではありません。 - 雇用期間が2ヵ月を超える見込みがある

雇用期間が2ヵ月を超える見込みがあることが要件となります。

ただし、2ヵ月以内の雇用期間であっても要件を満たす場合がありますので、くわしくは年金事務所に相談する必要があります。 - 学生ではない

雇用期間が2ヵ月を超える見込みがあることが要件となります。

休学中や夜間学生は加入の対象です。

社会保険に加入する従業員にとってのメリットと負担

今まで社会保険に加入していなかった従業員が社会保険に加入することによって、新たなメリットと負担が生じます。それはどのようなものがあるのでしょうか。

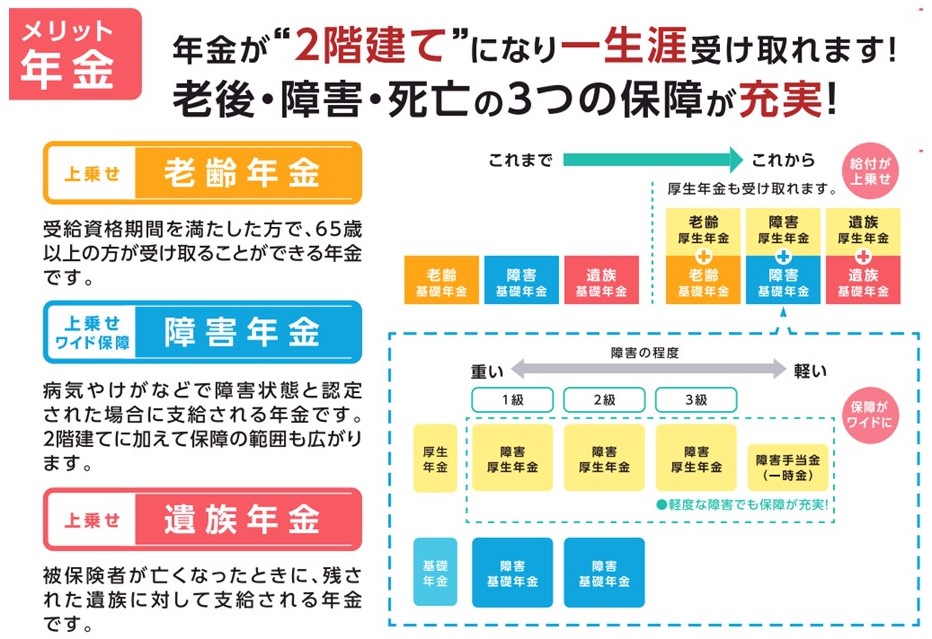

厚生年金保険料の負担と年金額のメリット

まず、年金について、みていきましょう。厚生年金保険に加入すると、年金保険料を払うことによって年金が「2階建て」となり、老齢年金、障害年金、遺族年金の受給年金額が上乗せされます(図4)。

図4 社会保険加入のメリット:年金

出典)厚生労働省「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の不要の範囲内でお勤めのみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック」

「2階建て」とはどのような意味でしょうか。

日本の公的年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」の1階部分と、会社などに勤務している人が加入する「厚生年金」の2階建てになっています。*3

また、3階部分として、企業が任意で設立する企業年金や、国民年金の第1号被保険者が任意で加入できる国民年金基金などがあります(図5)。

図5 公的年金の仕組み

出典)厚生労働省「第04話 日本の公的年金は「2階建て」」

厚生年金保険に加入すると、1階の基礎年金部分に2階の報酬比例部分が上乗せされるのです。

以下の表は、厚生年金保険料とそれにともなう報酬比例部分の年金額の目安です。*4

図6 厚生年金保険料と報酬比例部分の年金額(目安)

出典)厚生労働省「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の不要の範囲内でお勤めのみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック」

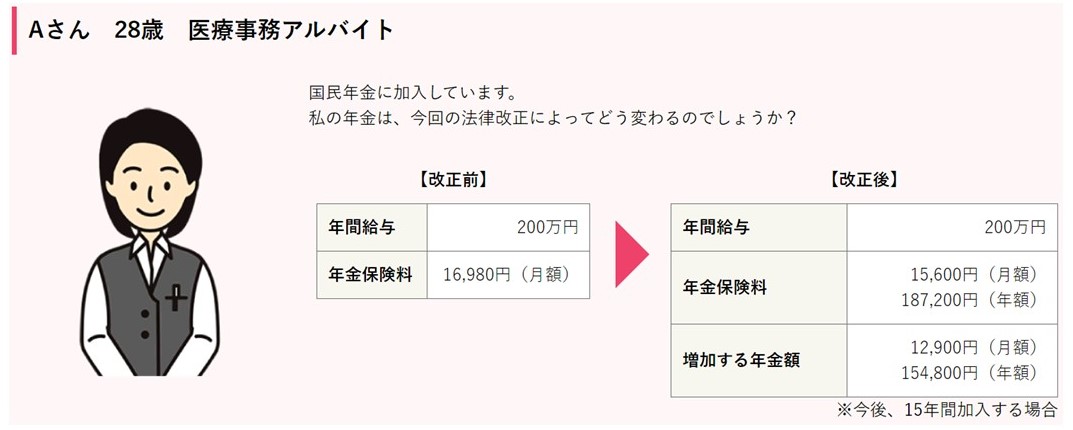

ここで事例をみてみましょう。

図7 タイプ別年金受給額と年金保険料の概算(1)

出典)厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト タイプ別の年金受給額、年金保険料額の目安をご紹介します!」

Aさんは、年収が200万円で、国民年金保険料が月額16,980円です。改正後は厚生年金保険に加入し、保険料は月額15,600円で、15年間加入すると、年金額が月額12,900円増額されます。

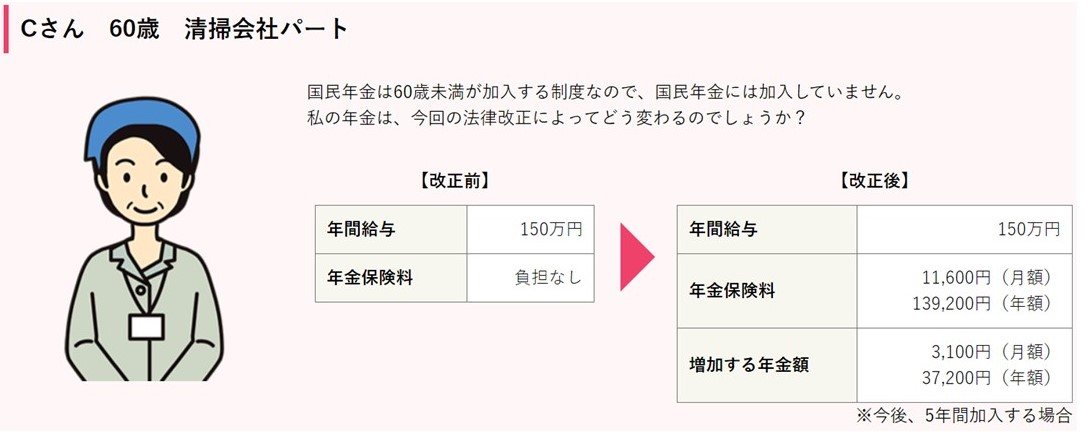

もう1つ事例をみましょう。

図8 タイプ別年金受給額と年金保険料の概算(2)

出典)厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト タイプ別の年金受給額、年金保険料額の目安をご紹介します!」

次にCさんは、年収が150万円で、国民年金に加入していません。改正後は厚生年金保険に加入し、保険料は月額11,600円で、5年間加入すると、年金額が月額3,100円増額されます。

健康保険加入による保障のメリット

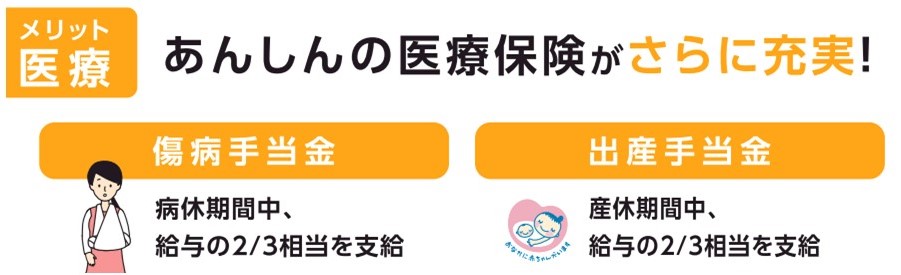

社会保険(健康保険)に加入すると、医療保険もより充実します。

病気やけがのために会社を休んだ場合は「傷病手当金」が、出産のために会社を休んだ場合には「出産手当金」が支給され、収入の一部が保障されます。

図9 医療保険の充実

出典)厚生労働省「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の不要の範囲内でおめのみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック」

厚生年金保険「被保険者資格取得届」届出までの企業の準備

社会保険の適用にともない、各企業では4Stepをふまえた準備が行われます。*5

図10 社会保険適用拡大にともなう準備の流れ

出典)厚生労働省「事業主のみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック」

まず、社内の加入対象者を把握し、対象者に周知します。次に、必要に応じて説明会や個人面談を実施して従業員の理解を促します。そのうえで厚生年金保険の「被保険者資格取得届」を作成し、オンラインで届け出ます。

おわりに

社会保険適用拡大により、2024年から適用対象となる企業の規模が変わり、小規模な企業に勤めるパートやアルバイト従業員も社会保険の加入対象となる可能性が広がりました。

厚生年金保険や健康保険などの社会保険は、今後の生活や老後の安心に関わる大切な制度です。

今回の適用拡大の概要や、社会保険に加入することで受けられるメリットと負担を把握することは、今後の働き方や将来の計画を立てるうえで重要ですのでよく理解しておきましょう。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

出典

*1 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト 社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について」

*2 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト 従業員のみなさま 社会保険加入のメリットや手取り額の変化について」

*3 厚生労働省「第04話 日本の公的年金は「2階建て」」

*4 厚生労働省「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の不要の範囲内でお勤めのみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック」

*5 厚生労働省「事業主のみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック」