賃上げと物価上昇の関係は? 生活は本当に豊かになってる?

ここのところ最低賃金の引き上げもあり、「賃上げ」という言葉がメディアなどで多く見られるようになりました。

実際、賃金が上がっている企業が増えています。

しかし生活に余裕ができるようになった、と実感している人は多くないかもしれません。

それはなぜでしょうか。

そもそも「賃金」とは何をさすのか、物価との関係と一緒に解説していきます。

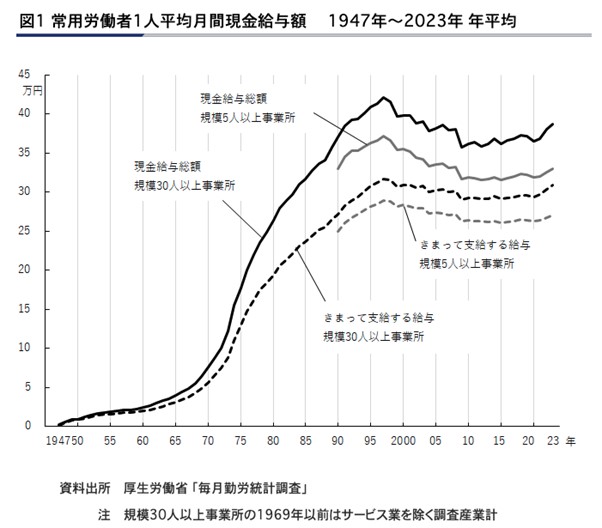

現金給与の支給額は増加傾向

近年は最低賃金の引き上げもあり、企業から労働者に支払われる現金給与の支給額は増加傾向にあります。

現金給与の支給額の推移

出典)労働政策研究・研修機構「早わかりグラフでみる長期労働統計 賃金」

業種にもよりますが、これを見ると賃上げが進みつつあるというのは事実でしょう。

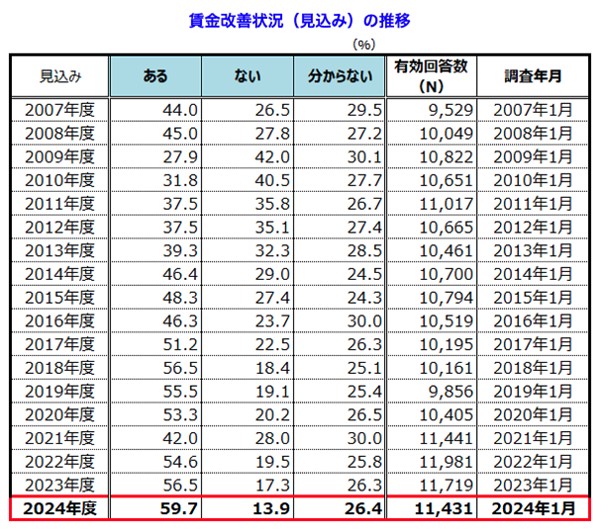

また調査会社の帝国データバンクによれば、2024年度の正社員の賃金改善が「ある」と見込む企業は約6割にのぼり、3年連続で増加しています。ここでいう賃金改善とは、ベースアップ(社員の給与の一律値上げ)や賞与などの一時金を増やすことです。

賃金改善見込みの推移

出典)帝国データバンク「2024年度の賃金動向に関する企業の意識調査」

企業規模別でも「大企業」「中小企業」「小規模企業」の3種類すべてで、前回調査の2023年度よりも賃金改善を見込む企業の割合は増えているということです。*1

賃上げが進んでも…暮らしは楽ではない

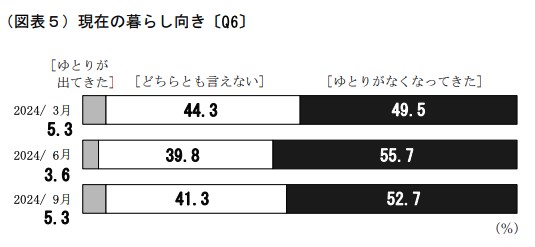

しかし、暮らしにゆとりが出てきたと感じている人の割合はごく少数です。

前の年と比べた暮らし向き

出典)日本銀行「「生活意識に関するアンケート調査」(第99回<2024年9月調査>)の結果」p5

それどころか、日銀の調査では、半数が「ゆとりがなくなってきた」と答えています。

賃上げされているはずなのに、なぜこうなってしまっているのでしょうか。

もうひとつの「賃金」

しかし私たちが「賃金」と呼んでいるものには、2つの種類があります。

冒頭にご紹介したのは実際の賃金支給金額で、「名目賃金」というものです。

名目賃金が上がっても暮らしにゆとりが出てきたわけではない、むしろゆとりがなくなってきた、とする人が多いのは、貰える金額が増えても、それ以上に物価が上昇しているからです。

名目賃金とは別に「実質賃金」というものがあります。物価の影響を考慮して調整された、実際に暮らし向きに直結する賃金の指数です。

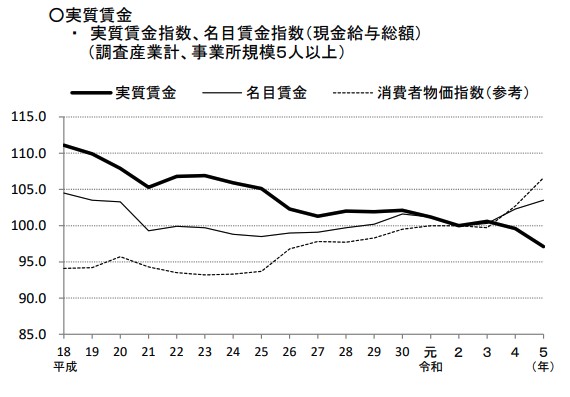

両者を比べると、下のようになっています。

実質賃金の推移

出典)厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年分結果速報の解説」p7

上のグラフの最も太い実線が「実質賃金」で、令和2年(2020年)の水準を100としてこれまでの推移が書かれています。実質賃金はここ数年、下がり続けていることがわかります。

点線が消費者物価指数、つまり物価をはかる数値で、こちらも令和2年の数値を100としていますが、ぐんぐん上がっています。

つまり、名目賃金が上がったとしても、それ以上に物価が上がってしまうと実質賃金は下がり、生活はむしろ厳しくなるのです。

例えば毎月100円のお小遣いをもらい、お菓子を買うとします。お菓子の値段が90円であれば買うことができます。しかし、お小遣いが120円に増えたとしても、同じお菓子の値段が140円に値上がりしてしまえば買えなくなってしまいます。

このような現象が、今日本で起きているのです。

もらう金額の上昇率が物価の上昇率に追いつかず、生活を維持することが難しくなっているということです。

賃上げの良い理由・悪い理由

また、いま企業が賃上げをしている理由は必ずしも前向きなものではありません。

お金の循環と景気

物価の上下には、違う種類の理由があります。

ひとつは前向きに捉えられる物価上昇、もう一つは良くない物価上昇。

経済の世界では、お金の流れは血液の流れに例えられています。*2

お金は世の中を血液のように流れています。企業の稼ぎが良くなれば社員の賃金も増え、社員が買い物に使うお金も増え、ものの値段が上がっても買い物をするようになります。

すると、さらに企業にお金が入り、賃金は上がり…という良い循環が生まれます。また、税負担もそう大きく感じることはなく、税金を介して国や自治体のサービスを向上させることができます。

これが「経済成長」です。

一方で、良くない物価上昇とはこのようなものです。

景気が悪い時に、賃金に関係なく、海外での戦争による原油高などの外部環境を理由に物価が上昇する場合です。

景気が悪い時、私たちは生活の中で使うお金を減らします。すると企業の収益は減り、社員の賃金も下がることになります。そんな状況の中では、物価が上昇すればするほど私たちはものを買わなくなり、企業にお金が流れなくなってしまいます。

そのような時は企業活動でも仕入れの値段なども上がりますから、無理やり賃金だけを上げても企業は苦しくなるだけです。いま日本はこちらの状況にあります。

かつ、実際に近年の物価の上昇の理由は企業が儲かっているからではありません。

食料やエネルギーを輸入に頼る日本が、海外の情勢や円相場という外部要因に左右されていることによるものです。

全体的に釣り合いが取れていないのです。

苦しいのになぜ賃上げをするのか?

それでも企業はなぜ、賃上げをしているのでしょうか。実は、いま企業が賃上げをする理由は儲かっているから、とは言いづらいものです。賃上げの理由について、76.7%の企業が「人材の確保・採用」、61.0%の企業が「物価上昇への対応」と回答しているという調査結果もあります。*3

どちらかというと会社を維持するための「防衛的な」賃上げです。積極的な理由とは言えません。最低賃金が引き上げられたのでやむなく賃上げをした、という企業も多いと考えられます。

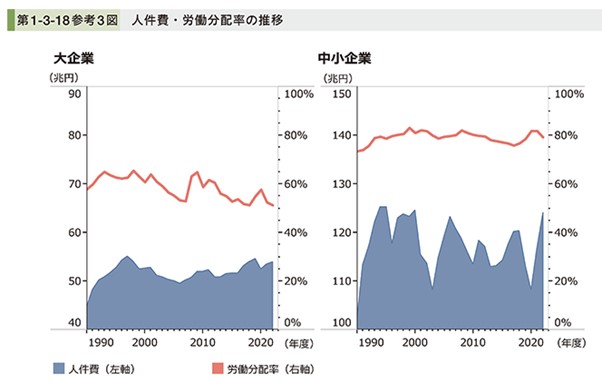

ちなみに、企業が利益を労働者の賃金に充てている割合を「労働分配率」といいますが、中小企業は大企業に比べ労働分配率が非常に高い状況にあります。

労働分配率の推移

出典)中小企業庁「2024年版 中小企業白書」

中小企業の労働分配率は平均して8割ほどです。なかには8割を超え、人件費を払うのでいっぱいいっぱい、という企業もあるでしょう。

労働分配率が高すぎると、企業は新しい設備や新規事業への大胆な投資ができません。すると、企業の成長も限られてしまいます。日本企業のほとんどは中小企業ですから、社会のお金の「血流」も弱くなってしまいます。

これは良いことではありません。

「安い国」ニッポンを生き抜くために

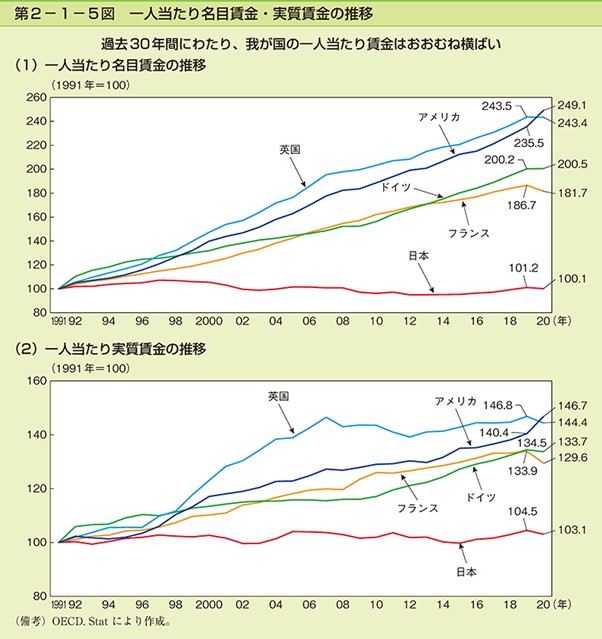

最後に、日本の賃金を世界と比べてみましょう。

名目賃金・実質賃金の国際比較

出典)内閣府「令和4年度 年次経済財政報告」

賃金の水準は、日本だけが「取り残された」状態と言えます。

2023年の報道では、ラーメン1杯がニューヨークではチップ込みで3,100円、タイのバンコクでは2,200円、インドのムンバイでは1,800円です。*4

かつてわたしたちが「物価の安い国」だと思っていたところからも追い越されつつあります。むしろ今は日本が「安い国」になっているのです。

実質賃金が上がりにくい日本では、投資などの形で自己防衛することが必要になっていくことでしょう。

本コラムは執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

出典

*1 帝国データバンク「2024年度の賃金動向に関する企業の意識調査」

*2 全国銀行協会「経済活動と銀行の役割」

*3 労働政策研究・研修機構「2024年度に「賃上げを実施予定」の企業割合が6割を超え、昨年度から3.1ポイント増加 ――日本商工会議所・東京商工会議所の「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」

*4 日本経済新聞「ラーメン、バンコク1杯2200円 「物価安の王国」遠い昔」