【小学生必読!】日本のお金の歴史を学ぼう お金ってそもそも何?

私たちの生活にはお金が欠かせません。

では、「お金って一体、何?」ときかれたら、何と答えたらいいのでしょうか。

どうしてお金ができたのかを考えると、その答えがみえてくるかもしれません。

お金ができる前、人はどうやって物を手に入れていたのでしょうか。

初めてのお金は、いつ頃、どんなふうに作られたのでしょうか。

日本のお金はいつから「円」になったのでしょうか。

お金の「なぜ?」について考えながら、その歴史をみていきましょう。

お金はどうして必要?

どうしてお金ができたのでしょうか。

お金ができる前のことからみていきましょう。

不便な「物々交換(ぶつぶつこうかん)」

昔、お金ができる前は、ほしいものがあるとき、自分の持っている物とほしい物を取りかえる「物々交換」をしていました。*1

でも、物々交換には、不便なところがあります。

たとえば、魚がほしいとき、その魚を持っている人はどこにいるか探さなければなりません。

魚のように腐りやすいものや、重いものをたくさん持ち歩いて、交換してくれる人を探すのは大変です。

それに、魚をたくさん手に入れても、腐らないように保存するのは難しいですから、少しずつ何回も交換しなければなりません。

また、もし魚を持っている人がみつかって、自分の持っている野菜と交換することになっても、何匹の魚が何個の野菜と同じ価値なのか決めるのは難しいでしょう。

人によって考え方が違いますから、もしかしたら不公平になってしまうかもしれません。

交換するタイミングもかんたんではありません。自分は今すぐほしくても、相手が今すぐに交換してくれるかどうかはわからないからです。

物をお金に

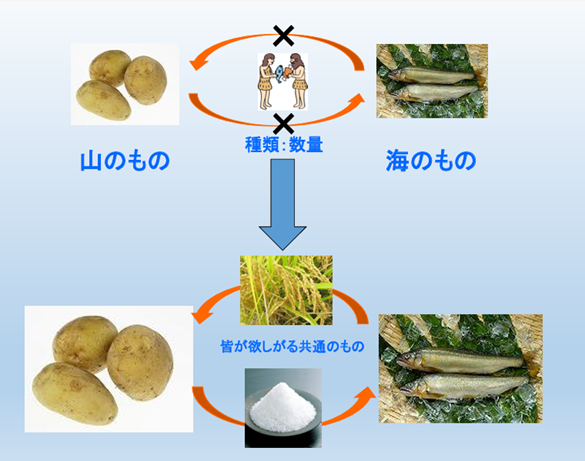

物々交換は不便だったので、そのうちに物をお金のように使う「物品貨幣(ぶっぴんかへい)」が生まれます。

物品貨幣としてつかわれたのは、米、塩、布などでした。*2

どれも生活に必要で、多くの人がほしいものでした。また、多くても少なくても、好きなだけ使えるという点も便利です。

たとえば、「魚を米にかえてもらい、その米を別の人が持っている野菜と交換する」というふうに、まずみんながほしがるもの、つまり「物品貨幣」に交換して、次にその「物品貨幣」でほしいものを手に入れるという方法を使うようになったのです(図1)。

図1 物品貨幣(ぶっぴんかへい)

出典)「貨幣の歴史」日本河川協会 p.4

お金の価値って何?

「物品貨幣」は、今のお金とよく似ていますね。

では、この2つはどこが違うのでしょうか。

1万円はただの紙?

「物品貨幣」はそれ自体に価値があります。たとえば、お米は食べられますし、塩も料理に使えます。布を使って服も作れます。

でも、 お金の価値はお金そのものにあるのではありません。たとえば、1万円札はただの紙ですから、食べられませんし、お料理に使うことも服を作ることもできません。

国が「これは1万円!」と決めて、みんながそれを信じているから1万円の価値があるのです。

お金の特徴と役割

お金には、次のような便利な特徴や役割があります。*3

- 保存することができる:銀行や金庫などに入れておけば、いつまでもとっておくことができます。

- 他のものと交換することができる:「物品貨幣」をほしいものと交換するのと同じですが、お金は軽くて小さいので持ち運ぶのに便利です。

- 物の価値がどのくらいかわかる:私たちが買う食べ物やサービスには値段がついています。ふつうは値段の高い商品やサービスほど、私たちが感じる価値も高くなります。たとえば、100円のガチャポンと500円のガチャポンとでは、500円の方が価値があると感じるでしょう。そんなふうに、お金は物の価値がどのくらいか教えてくれます。

こんなふうに、 お金はとても便利なものです。

では、お金はいつできて、どんなふうに変わってきたのでしょうか。

日本で一番古いお金

日本で初めてお金が作られたのはいつでしょうか。

また、その後、どのようなお金が作られたのでしょうか。

日本で初めて作られたお金

日本で初めてお金が作られたのは、683年だと考えられています。*1

そのお金の名前は「富夲銭(ふほんせん)」。

1998年(平成10年)の夏、奈良県の飛鳥池遺跡(あすかいけいせき)で発見されました。*4

図2 富夲銭(ふほんせん)

出典)「富夲銭について」三菱UFJ銀行

「富夲銭」はその重さや大きさが中国の唐(618-907年)の時代のお金「開元通寳(かいげんつうほう)」とほぼ同じです。それで、「開元通寳」をモデルにして作られた、日本で一番古いお金だと考えられています。

ただ、「富夲銭」はみつかっているのは少しだけで、どの辺でどのように使われていたのかなど、わからないこともまだ多いのです。

「富夲銭」がみつかるまで日本で一番古いお金だと思われていたのが「和同開珎(わどうかいちん、わどうかいほう)」です。*5

708年に、日本で初めて銅が発見され、その銅を使って作られました。

「和同開珎」も中国のお金をモデルにして作られています。*2

そのころの中国には新しい文化や技術があったため、中国をモデルにしていたのです。

図3 和同開珎とモデルの開元通宝

出典)「貨幣の歴史」日本河川協会 p.10

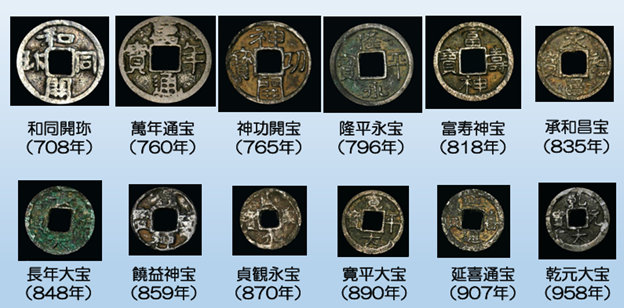

「皇朝十二銭(こうちょうじゅうにせん)」

「和同開珎」が作られた後は、平安時代まで250年の間、12種類の硬貨(金属で作られたお金)がつくられました。*1

これは、「皇朝十二銭」(朝廷が発行したお金)と呼ばれています。

図4 皇朝十二銭

出典)「貨幣の歴史」日本河川協会 p.11

この後600年くらいの間、日本でお金が作られることはなく、中国から輸入したお金が使われていました。

戦国大名たちが作ったお金

16世紀(1501〜1600年)の中ごろになると、戦国大名たちは、自分たちが手に入れた金山や銀山でとれた金銀を使って、金貨や銀貨をつくりました。*1

その中で有名なのは、武田信玄(たけだしんげん)が作った「甲州金(こうしゅうきん)」です。

図5 甲州金

出典)「日本の貨幣の歴史」独立行政法人 造幣局

豊臣秀吉(とよとみひでよし)は世界でも一番大きな金貨のひとつ、「天正長大判(てんしょうながおおばん)」や「天正菱大判(てんしょうひしおおばん)」を作りました。*2

「大判」とは楕円形(だえんけい)の大きな金貨のことで、特別な贈り物としてプレゼントするために使われていました。

図6 天正菱大判と天正長大判

出典)「貨幣の歴史」日本河川協会 p.15

江戸時代のお金

江戸幕府をひらいた徳川家康は、日本を統一した人です。それまでは、お金の制度やお金の作り方、作られたお金は地方によってばらばらでしたが、江戸時代には日本中、同じように定められました。*5

三貨制度(さんかせいど)

江戸時代には金・銀・銅(銭)の三貨制度ができ、お金の価値が決められました。

金貨は1枚あたりの価値が定められていて、「両(りょう)・分(ぶ)・朱(しゅ)」の3種類がありました。小判1枚が1両=4分=16朱です。

銀貨の価値は重さで決められ、重さの単位、「貫(かん)・匁(もんめ)・分(ふん)」を使いました。

銅貨の単位は「文(もん)」で、1,000文で1貫でした。

図7 江戸時代の三貨制度

出典)「貨幣の歴史」日本河川協会 p.18

初めてのお札

江戸時代には、初めて紙のお金、お札ができました。*6

1600年頃、伊勢の山田(今の伊勢市)で銀貨のおつりの代わりに山田羽書(やまだはがき)が発行され、お札としてこの地域で使われました。

そのころは、おつりに使うお金が今のようにすぐには手に入らなかったので、そのかわりに使われたのです。

その後も、商人や藩(はん)がお札を発行しました。

藩とは、大名の領地とその領地を治めるしくみのことで、全国に約200ありました。*7

幕府は全国共通のお金を使ってほしいと思っていましたが、江戸時代の終わりまでに、約80%の藩が藩札(その藩で使えるお札)を作りました。*6

図8 初めてのお札「山田羽書」と藩札

出典)「お金の歴史>日本貨幣史」日本銀行 貨幣博物館

明治時代のお金

明治時代、日本は近代的な国になれるように、大急ぎでさまざまなことをしました。

お金の制度も新しくしました。

造幣局(ぞうへいきょく)の建設

1870年(明治3年)、お金を作る造幣局が完成しました。*1

図9 造幣局の創業式

出典)「日本の貨幣の歴史」独立行政法人 造幣局

「円」のはじまり

政府は新しいお金の単位「円(えん)・銭(せん)・厘(りん)」を作り、新しい技術で作った金・銀・銅の新しいお金を発行しました。*5

新しいお札「政府紙幣(せいふしへい)」も発行しましたが、偽札(にせさつ)が多かったため、政府はドイツの印刷会社に注文して、模様が細かくて色もきれいな新しいお札「明治通宝札(めいじつうほうさつ)」を発行します。

でも、このお札には欠点があったので、改造されました。

またこのころアメリカの制度をまねして、全国のいろいろな所に153の銀行を作りました。

みなさんの町にも数字のついた銀行があるかもしれませんね。

これらの銀行が発行したお札は、外国のお札に合わせて横長になりました。

図10 明治初期に発行されたお金

出典)「お金の歴史>日本貨幣史」日本銀行 貨幣博物館

昭和から今まで

1942年(昭和17年)に新しい法律ができて、日本銀行が経済の様子をみて、お金をどのくらい作るか管理したり、調整したりするようになりました。*5これは今も同じです。

第二次世界大戦が終わった後、日本では物が少なくなってしまったのにお金だけが増えました。それではお金の価値が安くなってしまいます。

そのため政府はお金の単位を引き上げて、新しいお金を発行しました。

1950年(昭和25年)には新しい千円札が発行され、1953(昭和28年)には「銭(せん)」の単位がなくなりました。

その後、 紙の質や印刷技術が向上したため、偽造防止やユニバーサルデザインなど優れたお札が発行されています。

ユニバーサルデザインとは、どんな人でもどんな時でも、みんなが使いやすいように工夫して作ることです。

一度発行されたお金はずっと使えます。それで、今は2024年7月に発行された新しいお札の他に、次の21種類のお札も使えます。*8

図11 今も使える21種類のお札

出典)「お金に関するよくある質問」国立印刷所

おわりに

お金ができる前から、今のお金になるまでをみてきました。

いろいろなお金が出てきましたが、お金はみんなが便利に使えるように形が変わってきました。

最近はお金を持ち歩かなくても、カードやスマホで物が買えるキャッシュレス決済を利用する人も増えてきました。

これからお金はどうなっていくのでしょうか。

それを考えてみるのも、おもしろいかもしれませんね。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

出典

*1 独立行政法人 造幣局「日本の貨幣の歴史」

*2 公益社団法人日本河川協会「貨幣の歴史」(第206回 河川文化を語る会 2022年11月28日)p.4, 5, 10, 11, 15, 18

*3 一般社団法人 全国銀行協会 教えて!暮らしと銀行「お金の機能とは?」

*4 三菱UFJ銀行「富夲銭について」

*5 三菱UFJ銀行「貨幣史年表 ~日本の貨幣 そのあゆみ~」

*6 日本銀行 貨幣博物館「お金の歴史>日本貨幣史」

*7 NHK for School「江戸幕府のしくみ」

*8 国立印刷局「お金に関するよくある質問>昔のお札をもっているのですが、今でも使えるものはありますか?」