家賃は手取りの何割が相場?東京を事例に見てみよう

一般的に家賃の目安は手取り収入の3分の1までと言われており、月収によって無理なく支払える家賃の金額には違いがあります。

家賃の負担が大きいと生活費を減らすことになり、日常生活に支障が出ることも少なくありません。

本コラムでは、手取り別の家賃目安や、東京のエリア別家賃相場などについて解説します。

家賃の目安は手取り収入の3分の1

一人暮らしを始める際に重要なのが家賃の金額です。金融経済教育推進機構の資料によれば、家賃の割合は収入の3分の1程度に抑えるのが目安とされています。*1

ここでは、無理なく支払える家賃の金額について見ていきましょう。

家賃の支払額が大きいと他の支出の分を減らす必要がある

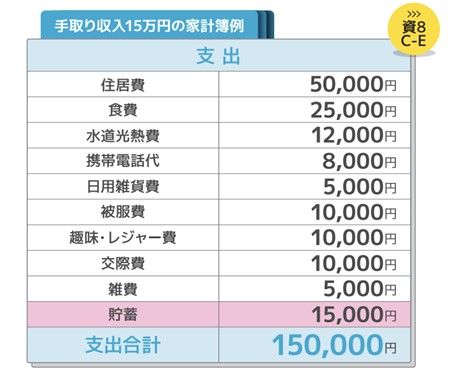

下図は、手取り収入15万円の家計簿例です。住居費は手取り収入の3分の1となっています。

生活するにあたっては、家賃の他に食費や水道光熱費、携帯電話代などさまざまな費用が必要です。

家賃の支払額が大きいと他の支出の分を減らす必要があるため、生活するのに支障が出る可能性があります。

図1:出典)金融経済教育推進機構「マナブとメグミのお金のキホン」P8

東京都の家賃平均は87,118円で全国平均の1.46倍

総務省が実施した「令和5年住宅・土地統計調査」によれば、全国における借家の1ヶ月当たりの家賃平均は59,656円となりました。2018年と比較すると7.1%増えています。*2

「公営の借家」は24,961円(7.6%増)、「都市再生機構(UR)・公社の借家」が71,831円(2.8%増)、「民営借家(木造)」が54,409円(4.5%増)、「民営借家(非木造)※マンションなど」が68,548円(7.0%増)、「給与住宅」が37,993円(11.6%増)です。*2

どの種類の借家も軒並み家賃が値上がりしています。

ちなみに東京の家賃平均は87,118円と全国でも極めて高く、全国平均の1.46倍となっています。*3

手取り別の家賃目安表と適正家賃のシミュレーション

次は、手取り別の家賃目安表で適正家賃のシミュレーションをしていきましょう。

単身世帯で最低限必要な支出の平均額は約11.6万円

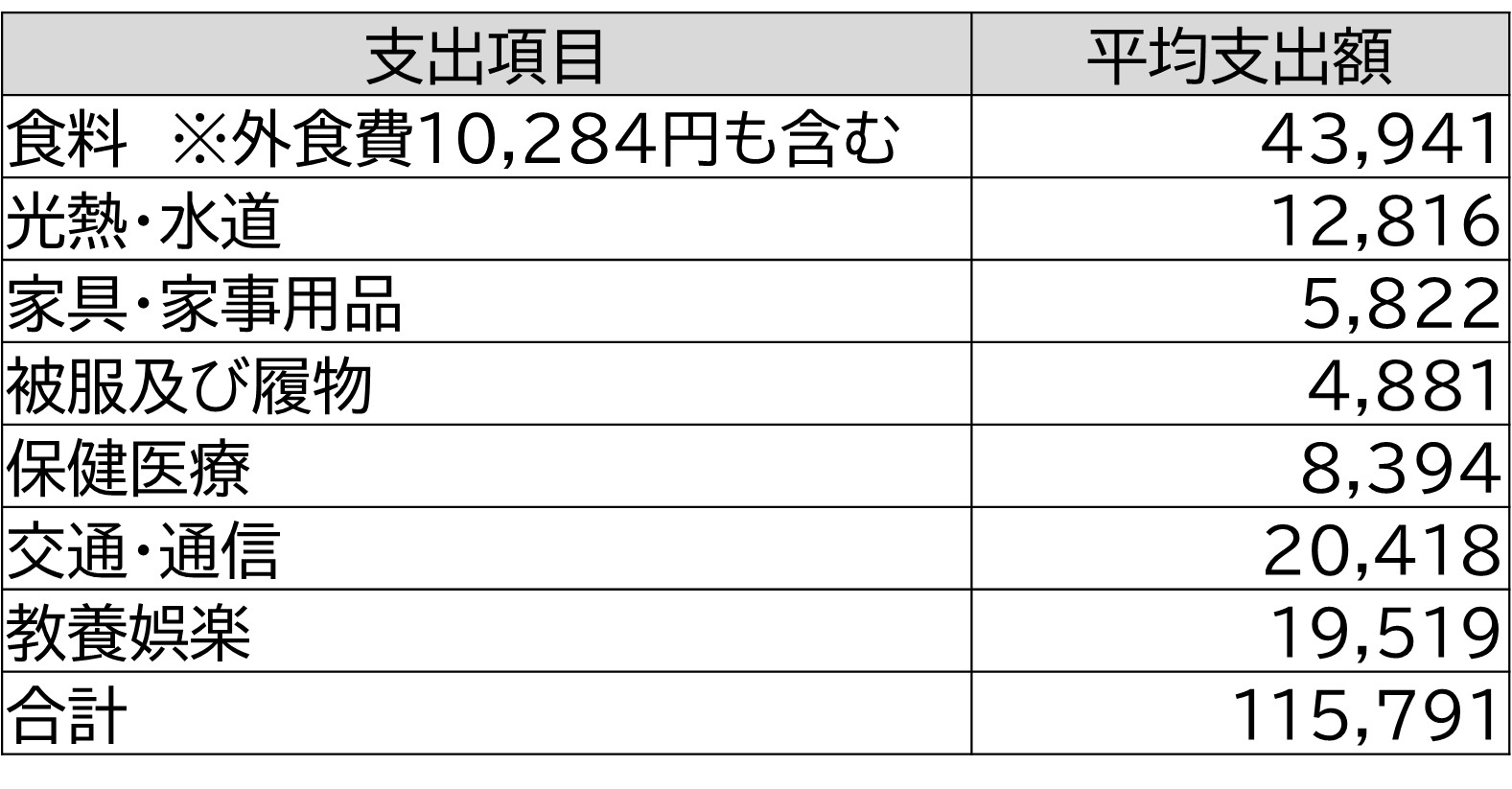

総務省が実施した家計調査(2024年)によれば、単身世帯で最低限必要な支出の平均額は以下のようになりました。

【単身世帯で最低限必要な支出の平均額】

図2:出典)総務省「家計調査 単身世帯・勤労者世帯・勤労者世帯以外の世帯・無職世帯 表番号1」

参照すると、家賃以外の支出項目で一番多かったのは食料で、平均支出額は43,941円でした。この金額には外食費10,284円も含みます。つまり、自炊する際の食材費としても月に約33,000円余りかかる見込みです。

次に多いのは交通・通信費の20,418円で、車を所有している場合はガソリン代や維持費用などが発生します。

地方の場合はマイカーがないと生活できないため、自動車関連の費用が重くのしかかります。携帯代など通信費は6,379円です。

休日のレジャーなどを楽しむための費用である教養娯楽費は、19,519円程度の支出です。

上記の合計額は115,791円ですが、手取りに対して家賃の金額が高いと、いずれかの費用を削減する必要があるため、不便な生活を強いられる可能性があります。

手取り額別|家賃目安金額のシミュレーション

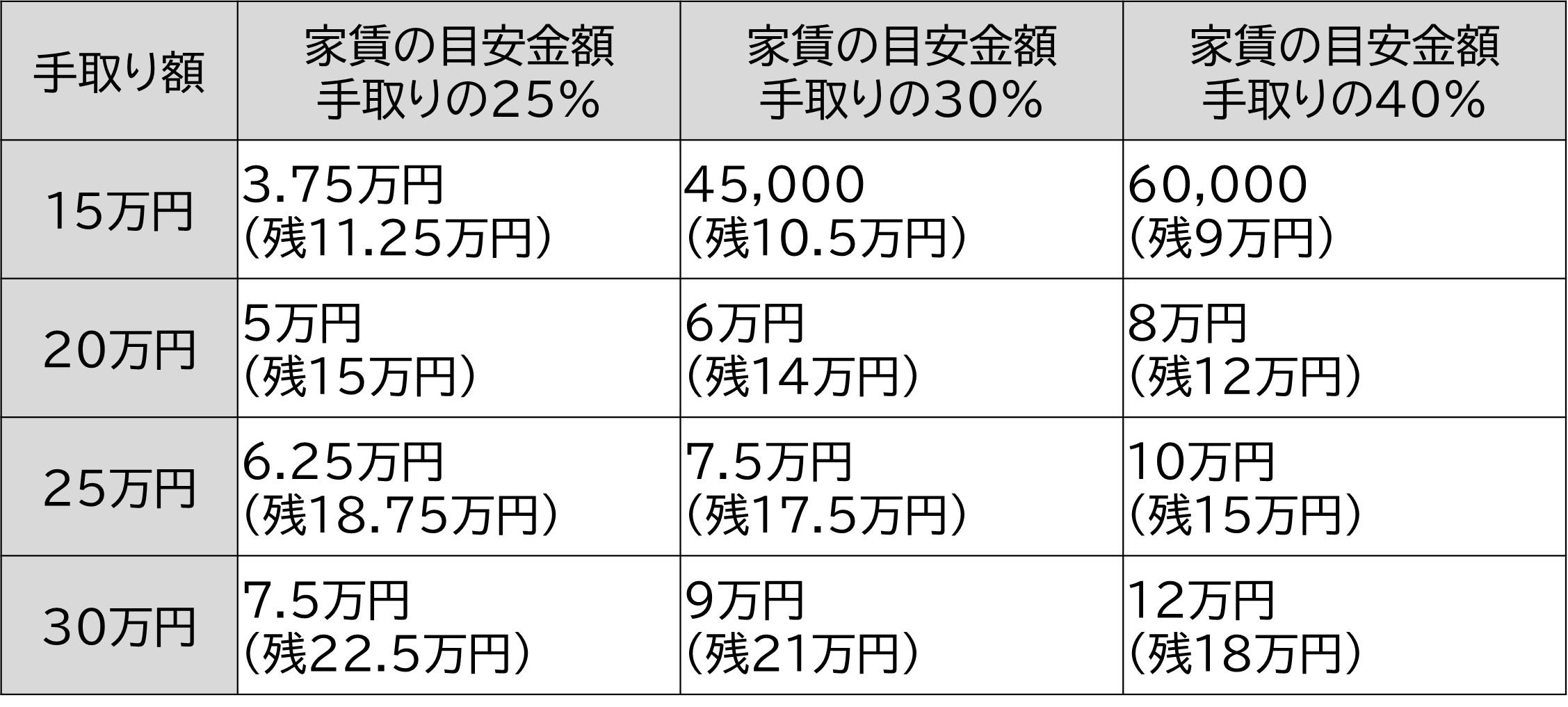

ここでは、手取り額別に家賃目安金額のシミュレーションをしていきましょう。

手取り額が15万~30万円の場合で、それぞれ手取り額の25%・30%・40%を家賃の支払いに充てた金額をまとめた表は以下のとおりです。

【手取り額別:家賃目安金額】

※単位:円

※カッコ内は手取り額から家賃目安金額を差し引いた残額

図3

参照すると、手取りが20万円の場合、家賃の目安金額が手取りの25%の場合は5万円、30%では6万円、40%では8万円という結果になりました。

手取り20万円の人が家賃8万円のマンションを借りた場合、手元に残る金額は12万円となるため、生活はできるものの貯蓄などは難しい状況です。

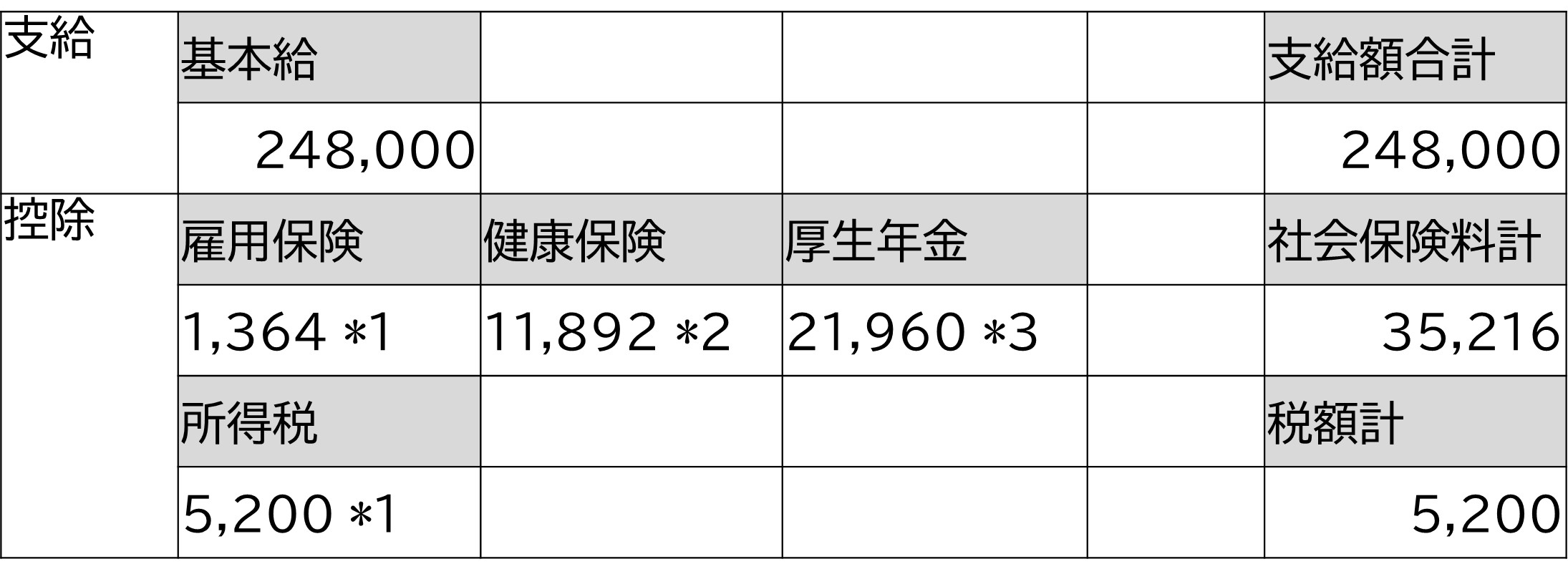

令和6年賃金構造基本統計調査結果では、大学卒の初任給(令和6年)は24万8,300円です。*4

そこからさらに所得税や社会保険料などが差し引かれるため、仮に給与を248,000円と考えると、実際に使える金額は20万7,000円程度となります(下図)。

※社会人1年目のため住民税は考慮外

【給与明細の例】

図4:カシオ「生活や実務に役立つ計算サイト 」雇用保険・所得税を算出

協会けんぽ「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」

日本年金機構「令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和7年度版)」を参考に筆者作成

支給額ー(税金+社会保険料)=手取り収入

248,000円ー(35,216円+5,200円)=207,584円

ギリギリの生活にならないためには、家賃の割合が手取りの25〜30%程度に収めるのが理想的といえます。

【エリア別】東京の家賃相場

先述したとおり、東京都の家賃平均は87,118円で、他の都道府県と比較すると高めの金額です。*3

ここでは、東京で人口が多いエリアの家賃相場の事例を、23区内とその他の市町村から選び出して見ていきましょう。

東京23区内の家賃相場の事例

東京都で人口(推計)が多い区は以下の5つのエリアです(令和6年4月1日現在)。*5

それぞれのエリアの家賃相場は以下のとおりです。

【東京23区内の家賃相場の事例】

※単位:円、専用住宅、家賃0円を含む

図5:出典)総務省e-Stat「令和5年住宅・土地統計調査 住宅の種類(2区分)別借家の住宅の1か月当たり家賃-全国、都道府県、市区町村 番号 112-3-2」

参照すると、人口が多い区で家賃相場が最も高かったのは世田谷区で99,033円でした。

次は練馬区の84,016円、大田区の83,328円が続いています。

23区内で比較的、家賃相場が低いのは足立区で65,906円です。

足立区は2005年のつくばエクスプレス、2008年の日暮里・舎人ライナーの新駅設置など開発が進み、また東京藝術大学など千住地域を中心に6つの大学が進出したこともあり、ここ数年、都市基盤整備を進めています。*6

23区内でありながら家賃が手頃なため、東京で一人暮らしをする際は足立区など家賃が手頃なエリアを検討するのも良いでしょう。

東京 その他市町村の家賃相場

次は東京23区以外のエリアを見ていきます。

東京都で人口(推計)が多いその他の市町村は以下の5つのエリアです(令和6年4月1日現在)。*5

【東京 その他市町村の家賃相場の事例】

※単位:円、専用住宅、家賃0円を含む

図6:出典)総務省e-Stat「令和5年住宅・土地統計調査 住宅の種類(2区分)別借家の住宅の1か月当たり家賃-全国、都道府県、市区町村 番号 112-3-2」

参照すると、東京のその他市町村の家賃相場が最も高かったのは調布市で78,194円でした。次は、府中市の71,470円、西東京市の70,601円となっています。

その他市町村の家賃相場で最も低いのは八王子市の58,471円で、全国の家賃平均59,656円より低い金額です。*2

八王子駅から新宿駅までは電車で約40分かかりますが、高尾山や街中を流れる浅川など自然豊かな環境が魅力です。都会と田舎の良いところを楽しめる街でもあります。

東京都で無理のない家賃を支払いたい人は、八王子市や町田市など比較的、家賃が割安なエリアも候補に挙げてみるのも一つの方法です。

東京で家賃を抑えるポイント

東京は他の都道府県と比較すると、全体的に家賃相場が高いといえます。

ここでは、家賃を抑えるポイントについて解説しましょう。

家賃相場の安いエリアで物件を探す

まず、挙げられるのは家賃相場の安いエリアで物件を探すということです。

東京都は特別区の23区と、それ以外の東京都下に分けられており、23区内でも家賃相場には大きな開きがあります。

例えば、港区の家賃相場は192,620円ですが、足立区では65,958円で、約12.7万円も違います。*3

このように住む場所により家賃は大きく変わるため、手取りに合った金額で住める賃貸物件を選ぶことが必要です。

希望する条件を絞り込む

物件の築年数や設備、住環境など希望する条件を絞り込むことも検討してみましょう。

最寄駅から近いなど立地条件が良く、築年数が浅くて設備が充実している物件は、人気が高いため家賃が割高な可能性があります。

そのため、これだけは外せないという条件(バス・トイレ別など)だけを残して、他の部分は譲歩することも必要です。

テレワークが多く、出社の回数が少ない人は最寄駅からやや遠くても、周辺にスーパーなど利便施設があれば、生活するのにそれほど不便でないでしょう。

一方、毎日出社して帰りが遅くなりがちな人は、駅から近いほうが体に負担がかかりません。

自分のライフスタイルを考慮しながら住まいを選ぶようにします。

まとめ

家賃は住み続けている限り、毎月まとまった支払額が発生するため、賃貸を選ぶ際は手取りに見合った家賃の物件を選ぶことが基本です。

家賃は給料の3分の1までに設定すると、生活費を払いながら貯蓄することも可能でしょう。

なお、賃貸を借りる際は共益費や管理費を支払うのも一般的です。

家賃の金額だけでなく、トータルでいくらまでなら無理なく払えるかを計算してから契約するのをおすすめします。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

出典

*1 金融経済教育推進機構「マナブとメグミのお金のキホン」P8

*2 総務省「令和5年住宅・土地統計調査住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」P10

*3 総務省e-Stat「令和5年住宅・土地統計調査 住宅の種類(2区分)別借家の住宅の1か月当たり家賃-全国、都道府県、市区町村 表番号112-3-2」

*4 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」(10) 新規学卒者の学歴別にみた賃金

*5 東京都「「東京都の人口(推計)」の概要(令和6年4月1日現在)」

*6 足立区「足立区ってどんなところ?」