20代から始める老後資金の運用。一体何から始めればいいの?

20代の人たちにとって老後はまだまだ遠い先の話でしょうか。しかし、まだ先だからこそ老後に向けて有利なこともあります。

生命保険文化センターが18~69歳の男女約4,000人を対象に全国で実施した2019年「生活保障に関する調査」では、老後生活の不安内容(複数回答)について2番目に多かった「日常生活に支障が出る(57.4%)」といった健康面の不安を抑えて、「公的年金だけでは不十分(82.8%)」という金銭面での不安がトップでした。

今、20代の人の中にも「公的年金なんてあてにならない」と考えている人もいるのではないでしょうか。そんな20代の人が今から老後資金づくりを始めるなら、老後が間近な40代50代よりとても有利なことをご存じですか?

20代から老後資金の運用なんてまだ早い?

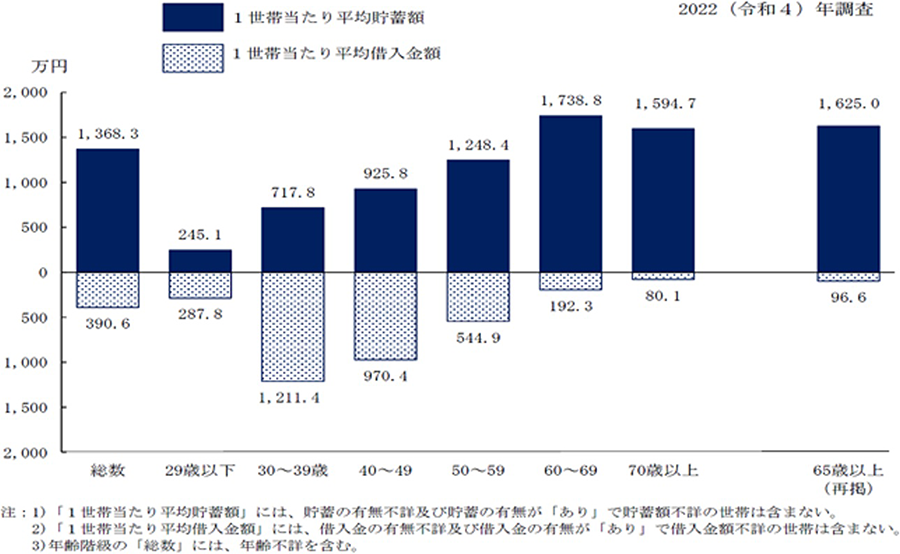

厚生労働省が実施している「国民生活基礎調査」(2019年)によれば、世帯主が20代以下の世帯当たりの平均貯蓄額は179万8,000円となっています。これに対し、一般的に定年となる60代の世帯では1,461万7,000円でした。

老後資金が足りない?

一時、老後資金2,000万円不足問題が話題となりました。これは男性が65歳以上、女性が60歳以上の平均的な夫婦では、年金収入のみに頼った生活設計だと毎月約5万円の赤字が出ることにより、老後の期間を30年とすると、年金以外に定年時に約2,000万円の貯蓄が必要という試算結果をもとにした問題でした。

先の調査結果では60代の世帯でもその2,000万円の金額まで届いていません。約500万円不足しています。20代以下の世帯の平均貯蓄額は約180万円ですが、そこから2,000万円を貯めるにはあと約1,820万円が必要となります。

なお、ここで2,000万円不足問題を取り上げましたが、老後にいくら必要になるのかは、もちろん人によってさまざまです。ライフスタイルや家族構成によっても数字は大きく変わってくるでしょう。そのため、どういう人生を歩んでいきたいか、どういった生活をしていきたいかを具体的にしていくライフプランづくりも大切になってきます。

ただ、ここでは20代の人たちにとってはまだ少し遠い先のことを考えるための、1つの目安としてとらえておいてください。

老後資金を貯めるには毎月いくら積み立てが必要?

20代の人が約1,820万円を30代、40代、50代の30年間で貯めるには、単純計算毎月約5万円の積立が必要となります。貯まったお金に一度も手をつけることなく30年間ずっと貯め続けてです。

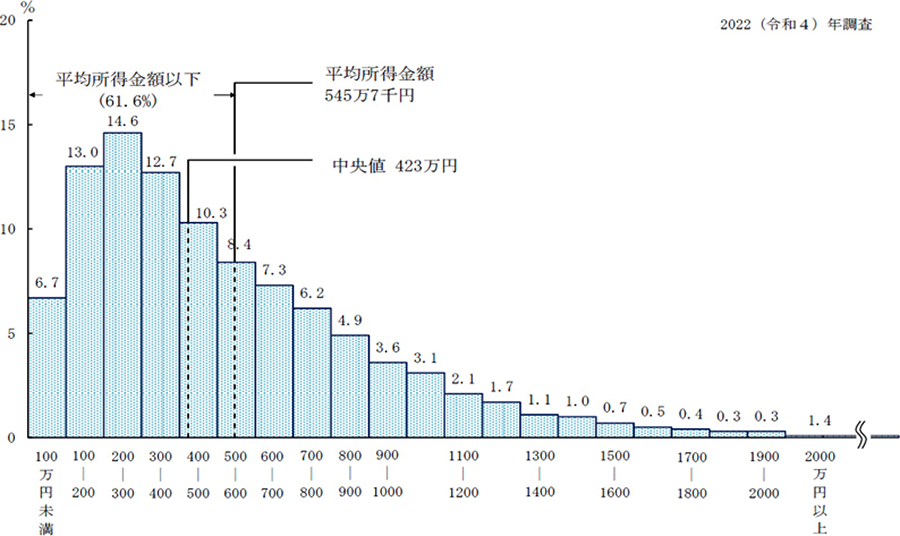

上で参照した「国民生活基礎調査」(2019年)によれば、1世帯当たりの平均所得金額は552万3,000円。より実態に近いと言われる中央値では437万円でした。

中央値で考えると、毎月5万円、年間で60万円を貯蓄しようとした場合、中央値437万円に対して貯蓄率は約14%になります。中央値以下の家庭ではさらに貯蓄率を上げる必要があります。

しかし、20代の人には定年まで30年以上ある期間も、30代、40代の人となるとその期間はさらに短くなります。

もし20年間で同様に1,820万円を貯める必要があるとすると、単純計算で毎月約7万6,000円の積立が必要です。このことからも、長く時間を取れる20代から資産づくりを始めたほうが有利なことがわかります。

資産運用すると毎月の積立負担も軽くなる?

老後までに2,000万円を貯めようとすると、20代でも毎月約5万円の積立が必要であることわかりました。

2021年1月現在の大手都市銀行の定期積立預金では年利0.002%なので、これをもとに計算すると30年間毎月5万円の積立を行っても、積立総額1,800万円に対して、この積立期間中の利息総額は約5,000円です。積み立てた元本以外に、ほとんど増えないことがわかります。

では、これを投資信託などへの積立で資産運用した場合はどうでしょうか?投資信託とは株式や債券などの金融商品を組み合わせて作られた金融商品のパッケージ版とも言えます。

仮に積立投資を行う対象の投資信託の運用利回りを年利5%とします。簡易的に手数料などの諸経費は考慮しません。それを30年間、毎月5万円を積み立てた(複利運用)場合の試算結果は、積立投資総額1,800万円に対して、積立期間中の運用益は約2,294万円にもなります。

投資総額と運用益を合わせて約4,094万円となり、老後資金2,000万円不足問題は大きく解消され余裕のある老後を送れることになるかもしれません。

一方で、老後資金としてあくまで2,000万円準備できればよいのであれば、同じように投資信託での積立で資産運用することにより、毎月5万円の積立は必要ないかもしれません。

毎月5万円の積立での試算結果で総額約4,000万円になるわけですから、毎月の積立を半分の2万5,000円にしても、30年間で運用利回りを5%と仮定した場合、総額で2,000万円になることがわかります。

このことから資産運用をすることで、毎月の積立負担も減らせる可能性があることが見えてきます。

なお、今回の試算で用いた5%という運用利回りは銀行の預金金利からすると信じられないくらい高いように感じますが、投資対象となる株式の世界では現実的な数字です。

実際、1973年から2018年までの約45年間の米国のS&P500指数(米国の代表的な企業500社の株価をもとに算出)の平均利回りは7.1%という試算結果もあります。

資産運用って必ず利益が出るの?損はしないの?

もちろん投資にはリスクがあり、そのリスクのひとつに「価格変動リスク」があります。たとえば投資信託に組み入れられている投資対象の株式や債券などは値上がりする場合もあるが、値下がりする場合もあるということです。結果、投資信託に投資することで利益が出ることもありますが、損失を被る場合もあります。

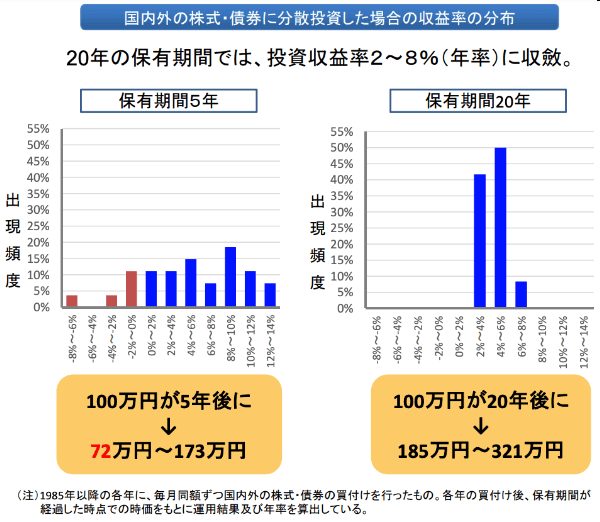

それでも、20代の人であれば、長い期間投資できる「時間」が味方になります。以下の図は、金融庁が2017年2月に公表した「積立NISAの創設」に関する資料の一部です。

この資料の説明では、国内外の株式・債券に分散投資した場合、その保有期間が5年の場合は損失の出る場合があるが、保有期間が20年の場合では投資収益率2~8%(年率)に収斂する、つまり「利益が出る」といった試算結果の説明になっています。

つみたてNISAの非課税期間の設定が最長20年間なのも、このことが根拠のひとつになっているようです。

資産運用に価格変動リスクはありますが、20代であれば、ここでも長期の投資期間を味方につけることで、その価格変動リスクを抑えることができることがわかります。また投資信託は株式や債券などを組み合わせた商品なので、投資信託に投資することで分散投資も図ることができます。

資金の運用方法にはどのようなものがあるの?

では、実際に20代の人が老後資金のために資産運用するにはどのような方法があるのでしょうか?

長い期間をかけてリスクを抑えながら分散投資するのに適した方法のひとつとして、投資信託への積立投資があるかと思います。投資信託への積立投資をすることで、投資対象の分散や、投資タイミングの時間的な分散を自動的に図ることができます。

また、投資信託の中には「インデックス型」と呼ばれるものがあります。対象となる指標(たとえば日経平均やS&P500指数など)と連動して基準価額が動くため、ほかの種類の投資信託と比べて、仕組みや値動きがシンプルなものが多いので、20代の投資初心者にも向いていると言えるでしょう。

非課税制度を活用する

投資対象の株式や債券、投資信託で得られる分配金や譲渡益には通常20%ほどの税金がかかります。長期の投資では、この税金の有無は投資収益に大きな違いを生み出します。

そのため非課税制度を活用することで、老後資金づくりのための投資収益の向上を図ることが可能となります。

つみたてNISA(少額投資非課税制度)の活用

つみたてNISAとは、少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。購入可能な商品は、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、その特徴は以下の通りです。

| 非課税対象 | 一定の投資信託※から得られる 分配金や譲渡益 |

| 非課税投資枠 | 新規投資額で毎年40万円が上限 (非課税投資枠は20年間で最大800万円) |

| 非課税期間 | 最長20年間 |

| 投資可能期間 | 2018年~2037年 |

※「一定の投資信託」は金融庁の「つみたてNISAの対象商品」で知ることができます

20代の人が利用できるものとして、つみたてNISAのほかにも「一般NISA」があります。一般NISAは新規投資額で毎年の上限が120万円となっていて、つみたてNISAより大きいですが、非課税期間が最長5年間のため、非課税投資枠は最大で600万円です。

20代にとっては非課税期間が最長20年と長いつみたてNISAのほうが老後資金づくりには向いていると言えるでしょう。

NISAを利用する場合にはいくつか注意点もあります。

- つみたてNISAと一般NISAはどちらかを選択する必要があります(年単位での変更は可能)。

- NISA口座は、1人1口座に限り開設できます。そのため複数の金融機関で同時に開設することはできません。金融機関によっては取り扱っている投資信託などの金融商品が異なりますので、投資したい投資信託を取り扱っている金融機関かどうかの確認が必要です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用

iDeCoは、自分が拠出した掛金を、自分で運用し資産を形成する私的年金制度です。まさに老後の資産づくりのための制度です。

掛金を60歳になるまで拠出し、60歳以降になると老齢給付金を受け取ることができます。iDeCoの掛金は、月々5,000円以上1,000円単位で、加入資格に沿った上限額の範囲内で設定できます。

たとえば、自営業者の人であれば月額6万8,000円、会社に企業年金がない会社員や専業主婦(夫)の場合は月額2万3,000円が上限となります。

また、iDeCoの運用商品は、大きく分けると「元本確保商品」と「投資信託」の2つに分類されます。詳細は国民年金基金連合会が運営しているiDeCo公式サイトで確認できます。

iDeCoは運用益が非課税になるだけでなく、掛金が全額所得控除になり、60歳以降に受け取るときにも、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。

iDeCoを利用する場合にもいくつか注意点があります。

- iDeCoもNISAと同様に金融機関ごとに取り扱っている金融商品が異なります。

- 60歳にならないと原則として年金資産(拠出した掛金とその運用益)を引き出すことができません。

- 60歳から年金資産を受け取るには、iDeCoに加入していた期間等が10年以上必要です。

投資信託は山のようにある?

20代から始める老後資金の運用について、とくに投資信託がその運用先の1つとして有効であることを見てきました。

2020年12月現在、投資信託の数は6,000本近くあります。その中から自分にあった投資信託を探すのはなかなか大変かと思います。それでも記事中で述べた「インデックス型」と呼ばれる投資信託をメインに探していけば、選択しやすくなるでしょう。

また、インデックス型の投資信託はほかの種類の投資信託と比較して、手数料が安く設定されているものが多いかと思います。投資信託の手数料には「販売手数料」「信託報酬」「信託財産留保額」の3つがあります。

指数に連動するよう設計されたインデックス型の投資信託は、同じ指数に連動する投資信託同士であれば、その運用益の差は手数料の差が影響している可能性があります。手数料もしっかり比較確認して投資するようにしましょう。

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。