Z世代とは 特徴や由来、消費行動を解説

時折、耳にする「Z世代」。彼らは物心ついた頃からインターネットやスマートフォンに触れ、「デジタルネイティブ」「SNSネイティブ」とも呼ばれる若者たちです。

SNSで情報収集を行い、仲間とのつながりや共感を大切にし、コストパフォーマンスだけでなく「タイパ(タイムパフォーマンス)」も重視する。

そんなZ世代は、他の世代とは異なる価値観や行動パターンをもっていると指摘されています。

「〇〇世代」というのは類型化された1つのレッテルなので、世代論は時代錯誤であるという批判もあります。*1

その一方で、世代ごとにどのような時代を歩いてきたのか、社会環境の影響によってどのような行動様式を身につけているのか、その傾向を大まかに把握するという意味では、世代論は有益だとする指摘があります。

本記事では、「Z世代」という呼び方の由来や、世代の特徴をわかりやすく解説し、消費行動の傾向を探ります。

「Z世代」の「Z」とは

「Z世代」は現在、何歳くらいの世代なのでしょうか。

また、どうして「Z」なのでしょうか。

生まれたのはいつ?

Z世代の定義には多少のゆれがありますが、野村総合研究所は、「1990年代半ばから2010年代序盤に生まれた世代」と定義しています。*2

年齢でいうと、 2025年現在で14歳~30歳前後の年齢層と考えていいでしょう。

ニッセイ基礎研究所の資料では、「 2018年の春に大卒で入社した若者がZ世代の1期生と言ったらイメージしやすいかもしれない」と説明されています。*3

名前の由来は?

Z世代とは主に欧米での呼び方ですが、なぜ「Z」なのでしょうか。

Z世代は、 「X世代」(1965年~1970年頃の生まれ)、「Y世代」(1980年~1995年頃の生まれ)に続く世代のため、アルファベット順で「Z」となっているのです。*1

世代がアルファベットで呼ばれるようになったのは、「X世代(Generation X)」が始まりとされています。

「Generation X」は、写真家のロバート・キャパ(Robert Capa)の造語で、1950年代に、第二次世界大戦後に成長した若者らをテーマにしたフォトエッセイに「Generation X」というタイトルを付けたことが始まりとされます。その「X」には未知という意味が込められていました。

生まれ育った時代の影響による特徴

Z世代の特徴を、生まれ育った時代の影響にフォーカスして、複数のシンクタンクの分析からみていきましょう。

タイパ重視

Z世代はスマートフォンやSNSの普及期に生まれ育っています。

物心がつくころにはモバイル端末に触れ、SNSでの交流が当たり前。「デジタルネイティブ」「SNSネイティブ」とも呼ばれる所以です。*2

Web活用に慣れているため、そこから他者の失敗や成功を学び、効率よくゴールに達しようとする、高い生産性と効率性を持っています。

そのため、 タイパ(タイムパフォーマンス)に敏感であるとよくいわれています。

将来に対する強い不安

社会に目を向けると、 生まれたときから低成長時代、超高齢化社会だったため、将来の重荷を悲観的に意識している世代であると、野村総合研究所は指摘します。

そうした状況は、国の調査によっても明らかになっています。

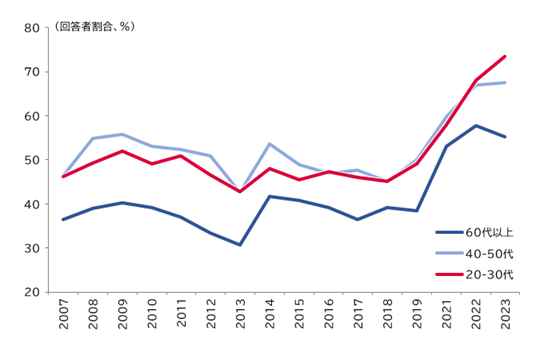

下の図1は、内閣府「社会意識に関する世論調査(令和5年11月調査)」を基に三菱総合研究所が作成したもので、「現在の社会において満足していない点は何か」という設問に対し、「経済的なゆとりと見通しが持てない」と回答した人の割合を表しています。*4

図1 「経済的ゆとり・見通しが持てない」という回答の割合

出典)三菱総合研究所「経済的不安から「倹約化」する日本の若者たち」(2024年6月17日)

Z世代が生まれたときにはバブルは崩壊しており「失われた20年」の真っただ中でした。*3

2008年にリーマンショック、2011年には東日本大震災を経験。 日本経済の停滞期しか知らない世代なのです。

また、 この世代が生まれ育った時代、日本は超高齢化社会を迎えていました。

1950年には1人の65歳以上の人に対して12.1人の現役世代(15~64 歳)がいたのに対して、2020年には65歳以上の人1人に対して現役世代2.0人という状況になっています。

協調と助け合いがベース

Z世代が経験した社会の波はまだあります。それは、教育制度です。

Z世代の前のY世代は、いわゆる「ゆとり教育」の影響をもっとも受けた世代です。

「ゆとり教育」は、知識量偏重型の教育方針を是正し、思考力を鍛える学習に重きを置いた経験重視型の教育方針を掲げていました。

その「ゆとり教育」が本格的に施行されたのが2002年から2010年。小中学校の学習内容が3割減らされたり、完全週休2日制が導入されたりした時期です。

「脱ゆとり世代」と呼ばれるZ世代の教育では、学習指導要領が改訂され、授業時間、授業内容ともに増加はしているものの、実際には「ゆとり教育」の名残りである「絶対評価」の影響を大きく受けています。

「絶対評価」による成績判定を継続して導入している学校も多いため、Z世代は小さいころから 人と競うことより、協調や助け合うことを身につけてきた世代であると、ニッセイ基礎研究所は分析しています。

また、ゆとり教育で重視された 社会貢献や環境、多様性といった教育も受けています。*2

向いている職場文化は?

次に、野村総合研究所の分析に沿って、Z世代に適した職場文化についてみていきましょう。

Z世代の価値観は保守的で、人との和や既存の社会秩序を重んじる傾向があります。そのため、 波風を立てずに既定路線に沿って協調していこうとする安定志向が見られます。

コミュニケーションの特徴としては、「気の合った仲間さえわかってくれればよい」として、仲間の外に対しては自己主張することに消極的な傾向があると指摘されています。

そのため、 承認してもらえる土壌がないと、意見を言いにくいという傾向があります。

Z世代は好きなことをとことん追求するため、「好き」に強く秀でた専門性や能力をもっています。それらを発揮してもらうためには、 オープンで風通しの良い人間関係が重要です。

また、曖昧で属人的な指示や、「普通はこうだろう」のような 暗黙の了解、忖度といったものを好まない傾向があります。

野村総合研究所は、Z世代のポテンシャルは非常に高いと分析しています。デジタルネイティブとしてグローバルに価値観や情報を共有していくため、地理的条件での常識ギャップがありません。

また、 高い生産性・効率性、充実した個性と志向、行動型の社会貢献、環境意識など、高い潜在力を秘めているという指摘です。

Z世代の消費行動

これまでみてきたような特徴をもつZ世代はどのような消費行動をとっているのでしょうか。

消費より将来への備え

日本では大きな経済危機に直面して不安感が高まるたびに「倹約化」が進んできたと、三菱総合研究所は指摘しています。*4

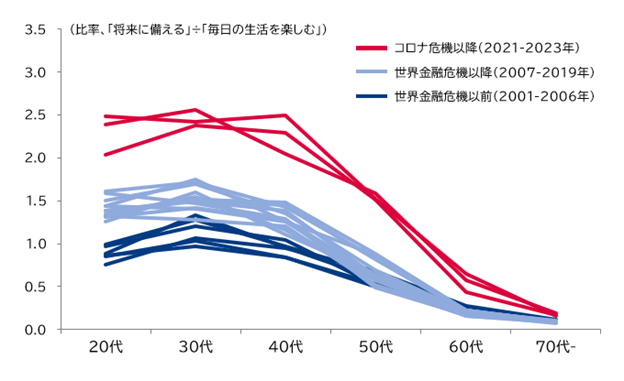

内閣府「国民生活に関する世論調査」によると、 「将来に備えるか、毎日の生活を充実させて楽しむか」という質問に対し、2008年のリーマンショック後やコロナ禍後には、「現在より将来に備える」という回答の割合が大きく増加しています(図2)。

図2 「現在の生活を楽しむ」より「将来に備える」を優先する割合

出典)三菱総合研究所「経済的不安から「倹約化」する日本の若者たち」(2024年6月17日)

こうした状況は、年齢層にかかわらずみられますが、図2をみると、 Z世代は特にこうした傾向が顕著であることが窺えます。

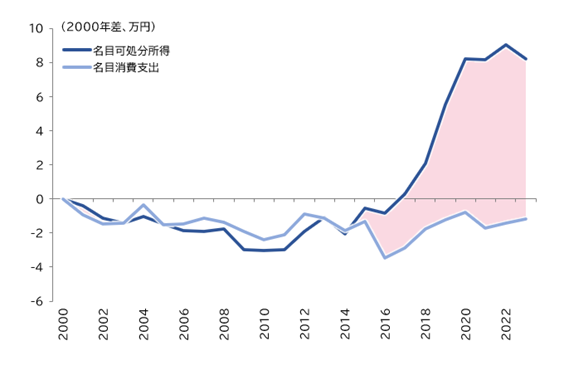

では、実際の消費はどうでしょうか。

34歳以下の家計収支の推移をみると、 名目可処分所得(手取り収入)は2000年と比較すると10万円近く増加したにもかかわらず、貯蓄を優先してきたため、消費支出額は横ばいとなっています(図3)。

図3 家計収支の変化(34歳以下)

出典)三菱総合研究所「経済的不安から「倹約化」する日本の若者たち」(2024年6月17日)

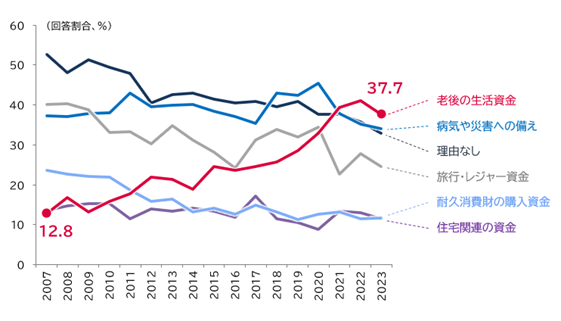

次に、そうした貯蓄の目的はなんでしょうか。

図4は、20代の金融資産の保有目的を表しています。

図4 20代の金融資産保有目的

出典)三菱総合研究所「経済的不安から「倹約化」する日本の若者たち」(2024年6月17日)

図4をみると、 「老後の生活資金」がもっとも割合が高く37.7%、次いで「病気や災害への備え」が続き、やはり将来に備えようとする傾向が強いことが窺えます(図4)。

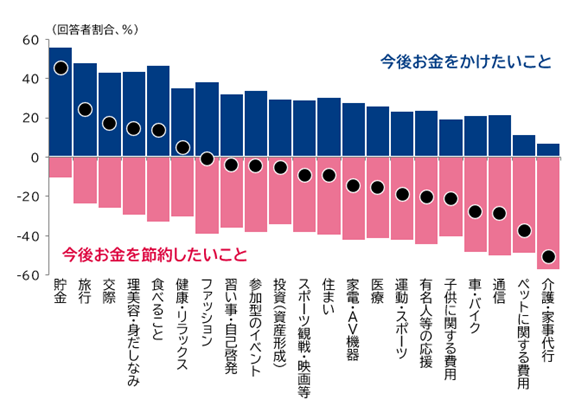

また、消費者庁「消費者意識基本調査」で、品目別に「今後お金をかけたいこと」と「お金を節約したいこと」を尋ねたところ、 「今後お金をかけたいこと」の割合がもっとも高いのは「預金」であり、旅行や交際など一部品目を除いて、「節約したい」が上回ることが多くなっています。

図5 20代の今後の消費意向(2022年調査)

出典)三菱総合研究所「経済的不安から「倹約化」する日本の若者たち」(2024年6月17日)

ユーザー評価を重視

Z世代の消費者としての意識や行動に関しては、 企業が発信する公式な情報よりも、実際にその製品やサービスを使ったユーザーの評価を重視する傾向があります。*2

また、自分自身も感想や評価を発信していきます。

そのように、消費者同士の情報交換が活発なのが特徴で、「買ってよかった」「失敗だった」という体験も、Web上で共有されていきます。

「失敗したくない」から投資しない?

投資に関する意識はどうでしょうか。

一般社団法人 投資信託協会がZ世代を対象に行った「【2023年 投資信託に関するアンケート調査】」の結果をみてみましょう。*5

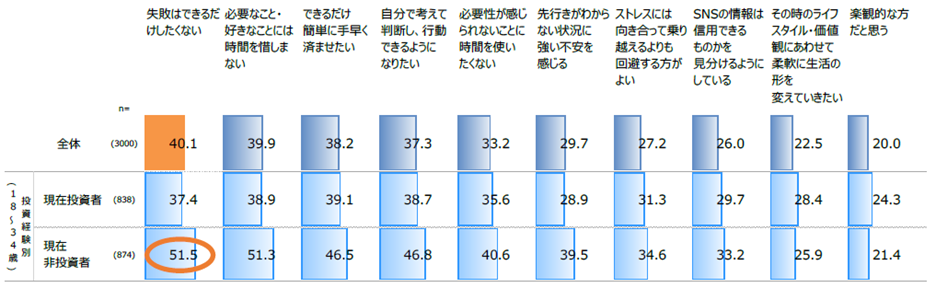

生活や 人生上の価値観を尋ねたところ、「失敗はできるだけしたくない」と回答した人の割合がもっとも高く、40.1%でした。

現在投資をしていない人はさらに割合が高く、51.5%に上っています(図6)。

図6 生活や人生上の価値観

出典)投資信託協会「【2023年 投資信託に関するアンケート調査(Z世代調査)】調査結果の概要」p.2

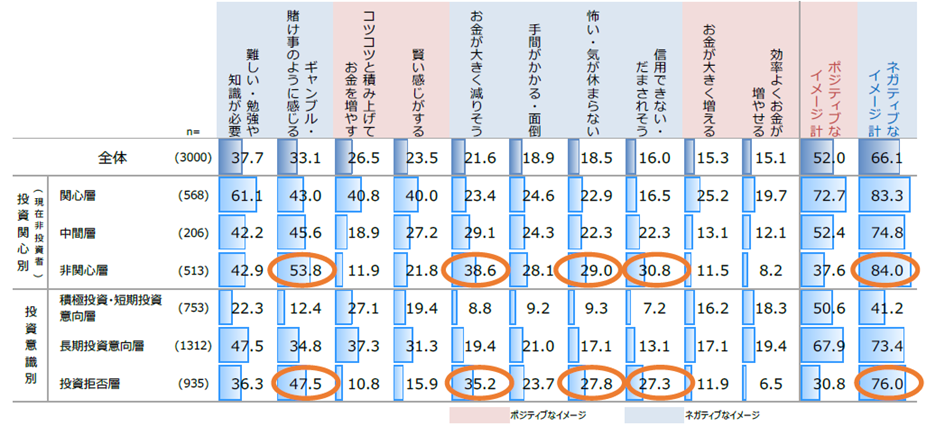

また、投資に関心をもたない層や投資を拒否している層では、 投資に対して、投機的なイメージやお金を失う怖さ、信頼性の薄さなどといったネガティブなイメージを抱いている人の割合が高くなっています(図7)。

図7 投資に対するイメージ

出典)投資信託協会「【2023年 投資信託に関するアンケート調査(Z世代調査)】調査結果の概要」p.3

こうしたネガティブなイメージに通底しているのは、「失敗はできるだけ避けたい」という価値観だと推測されています。

おわりに

Z世代は、デジタルネイティブとしての強みと、将来に不安を抱える慎重さを併せ持つ世代だと分析されています。タイパや共感を重視する姿勢は、社会や市場のあり方を今後、大きく変えていく可能性もあります。

世代論には限界もありますが、 Z世代の特徴を理解することは、これからの時代を大雑把に読み解くうえで、有益な視点をもたらしてくれるのではないでしょうか。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

出典

*1 ニッセイ基礎研究所(廣瀨涼)「ジェネレーションαの時代 Z世代の次を考える」p.2

*2 野村総合研究所「用語解説 Z世代」

*3 ニッセイ基礎研究所(廣瀨涼)「Z世代の情報処理と消費行動(1)-Z世代が歩んできた時代」

*4 三菱総合研究所(田中嵩大)「経済的不安から「倹約化」する日本の若者たち」(2024年6月17日)

*5 投資信託協会「【2023年 投資信託に関するアンケート調査(Z世代調査)】調査結果の概要」p.2, 3