ストップ高・ストップ安になるとどうなる?制度の仕組みや目的、対処法を解説

証券取引所では、株価の乱高下に備えて「ストップ高・ストップ安」という制度が設けられています。言葉は聞いたことがあっても、制度の仕組みや目的を理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。

本コラムでは、ストップ高・ストップ安の仕組みや目的、なったときの対処法を紹介します。

ストップ高・ストップ安はどんな制度?

証券取引所では、株価の1日の値動きの幅を、前日終値などを基準として一定に制限しています。この制限値段のことを「ストップ値段」といいます。株価がストップ値段まで上がるのが「ストップ高」、ストップ値段まで下がるのが「ストップ安」です。*1

ストップ高になると、その日はストップ高の基準より高い株価での取引はできなくなります。一方、ストップ安になった場合は、その日はストップ安の基準より低い株価での取引はできません。*2

ストップ高・ストップ安になる要因

ストップ高は投資家からの買い注文が殺到し、その日の上限いっぱいまで株価が値上がりしている状態です。

ストップ高になる主な要因として、好決算や業績の上方修正、協業の発表などが考えられます。このようなポジティブなニュースが報道されると、株を買いたいと考える人が増えるため、ストップ高が起こる可能性が高まるでしょう。*3

一方、ストップ安は投資家からの売り注文が殺到し、その日の上限いっぱいまで株価が値下がりしている状態です。

ストップ安になる要因として、業績の下方修正、重大な事故・トラブルの発生などが考えられます。このようなネガティブなニュースが報道されると、株を売りたいと考える人が増えるため、ストップ安になる可能性が高まります。*3

ストップ高・ストップ安と制限値幅の関係

東京証券取引所では、1日の株式売買における値動きの幅を価格水準に応じて一定に制限しています。この値幅のことを「制限値幅」といいます。*4

ストップ高・ストップ安となる株価は、前日終値などの基準値段と制限値幅をもとに決まります。

東京証券取引所が定めている基準値段と制限値幅は以下のとおりです。

出典)日本取引所グループ「内国株の売買制度」をもとに筆者作成

たとえば、前日終値が4,000円(3,000円以上5,000円未満)の場合、原則として、制限値幅は上下700円です。そのため、株価が4,700円(4,000円+700円)まで上昇するとストップ高、3,300円(4,000円-700円)まで下落するとストップ安となります。

なお、2営業日連続でストップ高またはストップ安となった場合、状況によっては臨時に制限値幅が変更されることがあります。

ストップ高・ストップ安における売買成立方法

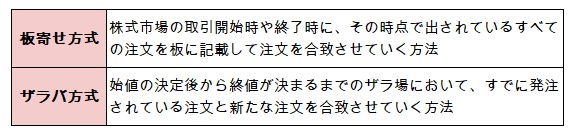

通常の株取引では、「板寄せ方式」と「ザラバ方式」で売買を成立させます。

出典)三菱UFJeスマート証券株式会社「株式約定の仕組み」をもとに筆者作成

しかし、ストップ高・ストップ安になって当日終値を決定する場合は「ストップ配分」という方式が使われます。具体的には、成行注文を制限値段における指値注文とみなし、ストップ高は制限値段に1単位以上の売り注文がある場合、ストップ安は1単位以上の買い注文がある場合に売買を成立させます。*2

ストップ配分では、制限値段に発注している証券会社ごとに注文数量を合算し、数量の多い証券会社から1単位ずつ配分します。*5

たとえば、1単位100株の銘柄に2,000株のストップ配分を行うときに、注文数量がA社5万株、B社7万株、C社6万株だとします。注文数量が多い順である「B社→C社→A社」の順に100株ずつ配るため、A社600株、B社700株、C社700株が配分されます。配分後、どの顧客に割り当てるかは各証券会社のルールとなります。

ストップ高・ストップ安が設定される理由

ストップ高・ストップ安には、主に「投資家保護」「株式市場の安定化」という2つの目的があります。

投資家保護

株価の変動幅に制限がないと、株価が大幅に動いたときに大きな利益が期待できる一方で、想定以上の損失を出してしまう恐れがあります。ストップ高・ストップ安により1日の値動きに制限を設ければ、損失の範囲が限定されるため、投資家保護につながります。*2

とはいえ、株式投資に価格変動リスクがあることに変わりはありません。ストップ高・ストップ安があっても、状況によっては大きな損失が生じる可能性があります。「余裕資金の範囲で投資する」「投資銘柄を分散させる」「損切りのタイミングを決めておく」など、リスク軽減を図ることが重要です。

株式市場の安定化

株式市場では、投資家がパニックになることで、一時的に株価の急騰・急落が発生する可能性があります。たとえば、「株価上昇に乗り遅れないためにあわてて株を買う」「ネガティブなニュースを目にしてあわてて株を売る」といったケースです。

このような状況になると、投資家は冷静な判断ができなくなり、株価が乱高下する可能性があります。ストップ高・ストップ安があれば、株価の変動幅が制限されるため、株式市場の安定化が期待できます。

ストップ高・ストップ安になったときの対処法は?

ストップ高・ストップ安になったときは焦って売買せず、まずは状況を把握することに努めましょう。

株価が大きく下落してストップ安になると、損失の拡大を避けるために株を売却したい人が増えます。しかし、ストップ安になった当日は取引が成立しづらくなります。一時的な要因でストップ安となった場合は、しばらくすると株価が回復するかもしれません。焦って売却するのではなく、まずは株価下落の要因を確認しましょう。*3

ストップ高では、さらなる高値を目指して保有を続ける株主が多い一方で、買いたい人は増えることから、売買が成立しにくい傾向にあります。*2

資産形成を目的に株式投資に取り組むのであれば、ストップ高・ストップ安のどちらになっても、長期的な視点で売買判断を行うことが大切です。

まとめ

ストップ高・ストップ安は、株価の水準に応じて1日の値動きの幅を一定の範囲内に制限する制度です。投資家保護や株式市場の安定化を図ることを目的としています。

株式投資に取り組むなら、ストップ高・ストップ安になったときに冷静な判断ができるよう、制度への理解を深めておきましょう。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

最終的な投資判断、金融商品のご選択に際しては、お客さまご自身の判断でお取り組みをお願いいたします。

出典

*1 日本取引所グループ「ストップ高・ストップ安」

*2 東証マネ部「ストップ高・ストップ安とはどんな制度?制限値幅についても解説」

*3 三菱UFJ eスマート証券株式会社「ストップ安、ストップ高とは?どんな時に起こるの?」

*4 日本取引所グループ「内国株の売買制度」

*5 日本取引所グループ「ストップ配分」