内需株とは 銘柄や値動きの特徴を詳しく解説

内需株は、日本国内の需要(内需)に影響を受けやすい企業の株式のことです。内需株にはどのような業種があり、値動きにはどんな特徴があるのでしょうか。

また、対比されることが多い外需株とは何が違うのでしょうか。

本コラムでは、内需株の特徴や代表的な業種、外需株との違い、投資する際に意識したいポイントを詳しく解説します。

内需株とは

内需株とは、日本国内の需要を主な事業基盤とし、業績が国内の景気動向に左右されやすい銘柄のことです。

国内需要が高まると収益が上昇するため、国内景気の回復が買い材料となります。*1

たとえば、内需株の動向を表すことを目的に設計された株価指数である「日経平均内需株50指数」は、日経平均構成銘柄のうち、国内売上高比率の高い50銘柄で構成されています。*2

内需株は、国内経済の動向を読み解くうえでも重要な存在といえるでしょう。

内需株の特徴

内需株の主な特徴は以下2つです。

- 為替変動の影響を受けにくい

- 国内景気の動向が売買材料になる

内需株に該当する企業は国内売上高比率が高く、為替変動の影響を受けにくい特徴があります。*3

輸出産業の場合、円高になると業績が低迷する傾向がみられます。そのため、特に円高局面では内需株への注目度が高まるでしょう。*4

また、内需株は事業基盤が国内にあるため、国内景気の動向を材料として売買される可能性があります。

一般的には、国内景気が回復すると見込まれれば買われやすくなり、低迷すると見込まれれば売られやすくなるでしょう。

内需株の代表的な業種

内需株に分類される代表的な業種は以下のとおりです。*5

- 鉄道・バス

- 小売業

- 銀行

- 建設

- 不動産

- 電力

- ガス

- 通信

- 保険

鉄道・バスは通勤・通学などの利用客、インバウンドを含む観光需要などに左右されます。銀行や建設、不動産は国内の金利動向や住宅需要、都市開発計画の影響を受けやすい業界です。

電力、ガス、通信は生活に不可欠なインフラであり、景気に左右されにくい安定した収益基盤を持っています。*6

これらの業種は先ほど紹介した「日経平均内需株50指数」の構成銘柄にも含まれています。*5

内需株と外需株は何が違う?

内需株とよく対比されるのが外需株です。内需株への理解を深めるために、外需株との違いを確認しておきましょう。

外需株の特徴

外需株とは、海外市場からの需要(外需)に影響を受けやすい企業の株式のことです。海外への輸出が収益の柱となっている業種が該当します。*7

たとえば、外需株の動向を表すことを目的に設計された株価指数である「日経平均外需株50指数」は、日経平均構成銘柄のうち、海外売上高比率の高い50銘柄で構成されています。*8

外需株の特徴は以下のとおりです。

- 為替変動の影響を受けやすい

- 海外の景気動向に業績が左右されやすい

- 海外の政治情勢に影響を受けることもある

外需株は海外への輸出が事業基盤であるため、為替レートの変動が業績に直結します。

円安になると為替差益が発生し、業績が向上する傾向にあります。一方で、円高になると為替差損が発生し、業績の低迷につながりやすくなります。*4

また、景気悪化によって海外からの需要が低下し、輸出が減少すれば業績が低迷するかもしれません。

さらに、輸出先の国・地域の政治情勢の影響を受けることもあります。

直近では、米国のトランプ関税が、自動車をはじめとする輸出産業にどのような影響を与えるかが懸念されています。*9

外需株の代表的な業種

外需株に分類される代表的な業種は以下のとおりです。*10

- 電気機器

- 自動車

- 機械

- 精密機器

- 化学

- 医薬品

これらは日本の代表的な輸出産業で、海外展開も積極的に行っています。海外売上高比率が高いため、世界経済の成長や海外市場からの需要への依存度が高い業種といえるでしょう。

これらの業種は、先ほど紹介した「日経平均外需株50指数」の構成銘柄にも含まれています。

内需株と外需株の値動きを比較

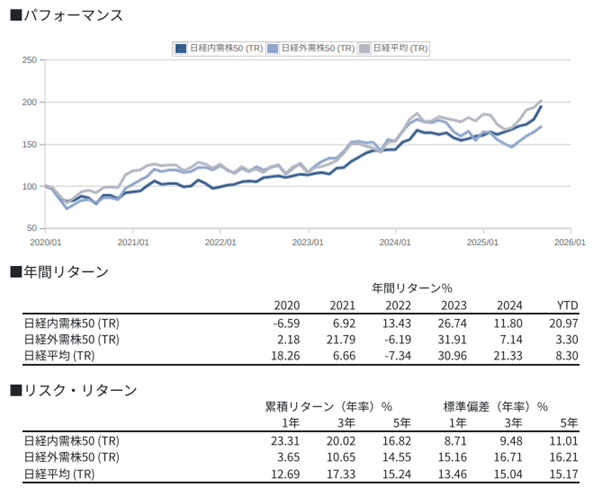

内需株と外需株では、値動きにどのような違いがあるのでしょうか。以下は「日経平均内需株50指数」と「日経平均外需株50指数」の値動きやリスク・リターンを比較したものです。

出典)日経平均プロフィル「日経平均外需株50指数 月次ファクトシート(2025年8月29日)」

年間リターンは年によってばらつきがあり、5年累積リターンは内需株のほうが少し高い程度です。

ただし、標準偏差については、内需株のほうが小さい傾向にあることがわかります。*10

5年累積リターンとは、過去5年間で投資金額がどれだけ増えたかを示す数値です。通常は年率に換算して表示します。

標準偏差とは、1つ1つのデータにおける平均からの差を示す統計用語です。投資の分野では、運用成果のばらつきの程度(リスク)を標準偏差で示します。*11

標準偏差が大きい場合、大きな利益を得られることもあれば、大きな損失が発生することもあることを意味します。一方、標準偏差が小さい場合は、利益・損失ともにほどほどの結果になることが多いと考えられます。

つまり、標準偏差が小さい内需株は、値動きが比較的安定しているといえます。

内需株に投資する際に意識したいこと

内需株は比較的安定した投資先といえますが、注意すべき点もあります。投資する際は、以下のポイントを意識するとよいでしょう。

業種だけで内需株だと判断しない

「鉄道や銀行は内需株」「電気機器や自動車は外需株」のように、業種ごとに分類できる傾向にあります。

ただし、近年では業種を問わずグローバル展開を進める企業が増えているため、業種だけで内需株だと判断するのは難しい状況にあります。*12

内需株に投資したい場合は、決算資料で企業の海外売上高比率などを確認し、事業基盤が国内にあるかどうかを確認することが大切です。

投資する業種・銘柄を分散させる

同じ内需株であっても、業種や銘柄によって株価の変動要因は異なります。

もし1つの銘柄にまとめて投資した場合、その後に株価が下落すれば資産が大きく目減りするかもしれません。リスクを軽減するには、投資する業種・銘柄を分散させるのが有効です。

投資先を分散させれば、1つの銘柄の株価が値下がりしても、他の銘柄の値上がりで損失をカバーできる可能性があります。*13

外需株もバランスよく組み合わせる

分散投資を行う際は、内需株だけでなく外需株もバランスよく組み合わせることを意識しましょう。

内需株と外需株では値動きの傾向が異なるため、内需株だけを保有するよりもリスク分散効果が期待できます。

個別銘柄の選定が難しい場合は、日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)に連動するインデックスファンドを活用して市場平均のリターンを目指すのも一案です。*14

まとめ

内需株は国内市場を主な事業基盤としているため、業績が為替変動に左右されにくいのが特徴です。外需株に比べると、値動きが安定している傾向がみられます。

実際に投資する際は、分散投資の重要性を理解したうえで、内需株と外需株をバランスよく組み合わせることを検討しましょう。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

本コラムの内容は、特定の金融商品やサービスを推奨あるいは勧誘を目的とするものではありません。

最終的な投資判断、金融商品のご選択に際しては、お客さまご自身の判断でお取り組みをお願いいたします。

出典

*1 企業年金連合会「内需関連株」

*2 日経平均プロフィル「日経平均内需株50指数」

*3 三菱UFJeスマート証券「内需関連株」

*4 三菱UFJeスマート証券「円高と円安、どっちがいい?わたしたちの生活や投資に与える影響」

*5 日経平均プロフィル「日経平均内需株50指数 月次ファクトシート(2025年8月29日)」

*6 Money Canvas「「ディフェンシブ銘柄」、不況に強く業績・株価に安定感」

*7 三菱UFJeスマート証券「外需関連株」

*8 日経平均プロフィル「日経平均外需株50指数」

*9 Money Canvas「トランプ関税で株価はどうなる?日米自動車業界への影響は?」

*10 日経平均プロフィル「日経平均外需株50指数 月次ファクトシート(2025年8月29日)」

*11 三菱UFJ銀行「標準偏差」

*12 日経プロフィル「国内で稼ぐ?それとも海外? 外需と内需で新指数」

*13 三菱UFJ銀行「分散投資とは?どんなメリットがある?どんな商品が良い?」

*14 三菱UFJ銀行「インデックスファンドとアクティブファンドの違いは?初心者はどちらが始めやすい?」