起業支援金にはどんなものがある? 起業には最低どれくらいのお金がかかるの?

日本では近年起業率が減少していますが、一方で 「大学発ベンチャー」の設立が急増するなど、起業に関心のある人の存在は少なくはなさそうです。

一方で、 起業するにしてもどれだけのお金が必要なのか?と踏みとどまってしまう人もいることでしょう。

現在、各都道府県は地域での起業を後押しするための、助成金を含めた助成事業を実施しています。

その内容をみていきつつ、 実際起業にはどのくらいの費用がかかるのかもご紹介します。

日本の起業の現状

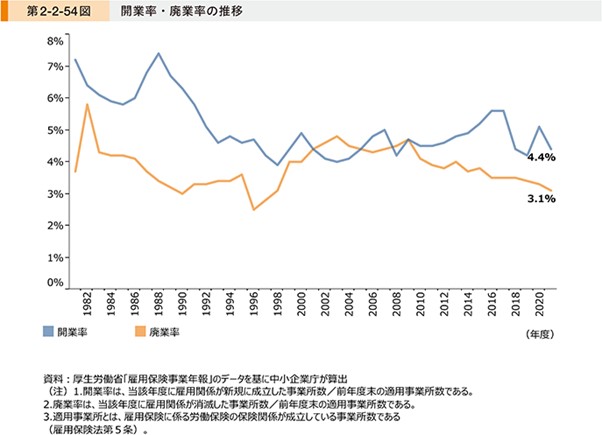

日本では、開業率・廃業率は以下のように推移しています。

開業率・廃業率の推移

出典)中小企業庁「2023年版中小企業白書」

少子高齢化による後継問題などを受けた廃業率は長く上昇傾向にあったものの、近年ではM&Aなどの取り組みがあってか下落に転じています。

一方で開業率は下落傾向がみられていたものの、ここのところ持ち直しの動きがみられています。

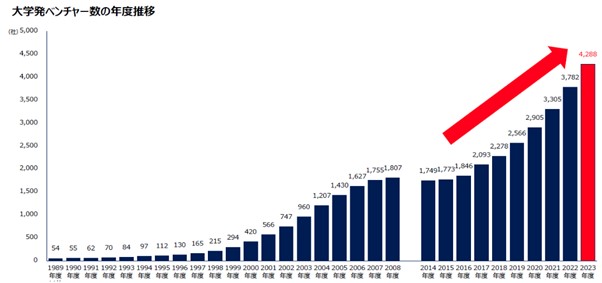

大学での研究成果に基づいて特許や新たな技術・ビジネスを事業化するベンチャー企業、いわゆる 「大学発ベンチャー」の大幅な増加が背景にあるかもしれません。

大学発ベンチャー数の年度推移

出典)経済産業省「令和5年度大学発ベンチャー実態等調査の結果を取りまとめました(速報)」

2023年度の調査で存在が確認された大学発ベンチャーは4,288社で、2022年度に確認された3,782社から506社増加し、企業数及び増加数ともに過去最高を更新しています。

大学発ベンチャー増加の背景には、ひとつは文部科学省が2014年に企業の新事業創出や起業家人材の育成などを目的にスタートした「グローバルアントレプレナー育成促進事業」があるでしょう。

また、学生のうちの起業はたとえ失敗しても、むしろ既存企業が起業などの経験ある学生を求めているので再チャレンジしやすく、リスクが比較的小さいということもあるようです。*1

最大200万円の「起業支援金」とは

さて、 起業支援金についてご紹介していきます。

正式名称では「地方創生起業支援事業」で、その概要は下記のようなものです。

『都道府県が、地域の課題解決に資する社会的事業を新たに起業等する方を対象に、 起業等のための伴走支援と事業費への助成(最大200万円)を通して、効果的な起業等を促進し、地域課題の解決を通して地方創生を実現することを目的とした事業です。

なお、事業分野としては、子育て支援や地域産品を活用する飲食店、買い物弱者支援、まちづくり推進など地域の課題に応じた幅広いものが想定されます。

都道府県が選定する執行団体が、計画の審査や事業立ち上げに向けた伴走支援を行うとともに、起業等に必要な経費の2分の1に相当する額を交付します。』

出典)中小企業庁「起業支援金」

なお中小企業庁は首都圏について、

「東京圏」=東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県

「条件不利地域」=「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」 の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)

と分類しています。では、助成対象者をみていきましょう。

『1 新たに起業する場合(次のア~ウすべてを満たすことが必要)

ア.東京圏以外の道府県又は東京圏内の 条件不利地域において社会的事業の起業を行うこと。

イ.国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、個人開業届又は法人の設立を行うこと。

ウ. 起業地の都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。

2 事業承継又は第二創業する場合(次のア~ウすべてを満たすことが必要)

ア.東京圏以外の道府県又は東京圏の 条件不利地域において、 Society5.0関連業種等の付加価値の高い分野で、社会的事業を 事業承継又は第二創業により実施すること。

イ.国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、事業承継又は第二創業を行うもの。

ウ.本事業を行う都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。』

出典)中小企業庁「起業支援金」

となっています。現在住んでいるところと場所が異なる場合は、移住が必要になります。

ただ、 東京23区に在住する人の場合は移住支援金を受けられることがあります。*2

なお、 起業支援金の交付は「開業後」となります。

起業支援金交付の流れ(例)

出典)中小企業庁「起業支援金」

よって、支援金を受けるにしても、最初にはそれなりの開業資金が必要になると考えた方が良さそうです。

起業にはいくらかかる?

では実際に 起業するとなると、いくらくらいのお金が必要になるのでしょうか。

もちろん業種による違いはあるでしょうが、この質問に対する答えは、 極論を言えば「1円」です。

2006年5月に施行された新しい会社法で、それまでは有限会社は最低300万円、株式会社は最低1,000万円必要とされていた資本金(最低資本金制度)が、1円でもOKになりました。*3

よって起業・開業という手続きそのものは、マイナンバーカードと印鑑を税務署に持っていけば、数十分で完了してしまいます。

あるいは e-taxで書類を作成し税務署に持参するか送付するだけで完了します。*4

ただ、 1円起業にはデメリットもあります。

資本金が低い、というかほぼないために、融資が受けられない、外的信用を得にくい、従業員を雇い入れる場合、その給与などをどう支払うかなどの問題が考えられます。

よって業種や人数規模によっては、ある程度の事前の蓄えは必要と考えたほうが良いでしょう。

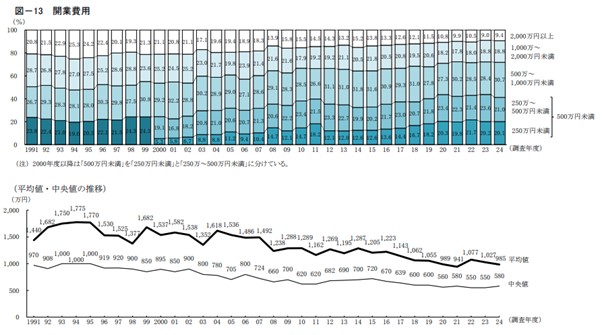

実際に日本政策金融公庫の調査によれば、開業費用は下のようになっています。

出典)日本政策金融公庫「2024年度新規開業実態調査」

開業費用の分布をみると「250万円未満」「250万~500万円未満」が最も多く、あわせて4割を占めています。

そして開業費用の中央値は580万円となっています。

このうち、「金融機関等からの借り入れ」が平均調達額のうち65.2%を占めています。*5

起業を考える時に気をつけたいこと

なお、起業・開業した人の満足度は高いようです。日本政策金融公庫のこの調査では、起業・開業した人の31.0%が「かなり満足」と回答しており、「やや満足」が43.9%、合わせれば開業者の7割以上が「満足」しているという結果が出ています。*6

しかし、起業を試みる時、気をつけたいことがあります。

それは中長期的な事業計画です。

筆者が知る大学教授は起業や経営についての授業をしていますが、学生は自分の好きなことを事業化するための「こんな会社を作りたい」とたくさんのイメージを持っているのだそうです。

しかし教授曰く「起業は役所に行けばできる事務手続きで、ゴールではない」と教えているそうです。

むしろ、作った会社をどう継続させるのか、きちんとした中長期的な目標を決めておかなければ会社は動けません。

起業支援金の利用にあたっても、まずきちんとした事業計画を立て、制度を有効なものにしていきたいものです。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

出典

*1 朝日新聞Thinkキャンパス「大学生の起業、なぜ増えた? 専門家「何から始めたらいい?と、毎日相談が来る」

*2 中小企業庁「移住支援金」

*3 中小企業庁J-Net21「新会社法って何ですか?資本金1円でも会社が設立できると聞きました。」

*4 国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

*5 日本政策金融公庫「2024年度新規開業実態調査」

*6 日本政策金融公庫「2024年度新規開業実態調査」