金融教育の義務化 小学校、中学校、高等学校で何を習う?海外ではどんな教育をしている?

日本では新たな金融教育が2020年度から段階的に始まり、現在は小学校、中学校、高等学校で金融教育が行われ、「金融教育プログラム」(2023年改訂版)所掲の「学校における金融教育の年齢層別目標【改訂版】」を基本に推進することになっています。*1

一方、海外に目を向けると、2020年以降、主要国が金融教育に関わる戦略を相次いで公表し、それらの取り組みを進めています。

日本の金融教育の内容はどのようなものでしょうか。海外の取り組みも併せてみていきましょう。

金融教育推進の背景

まず、国が金融教育を推進している2つの背景をみていきましょう。

1.日本の高い現預金比率

日本では、家計金融資産の半分以上を現預金が占めています。

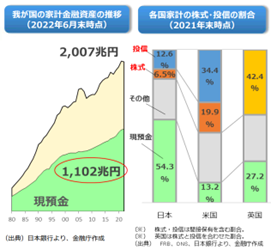

図1 家計金融資産の比較

出典)金融庁「資産所得倍増プランについて QUICK資産運用討論会 資産所得倍増プラン始動へ ~金融ビジネスの今後~」(2023年1月19日)

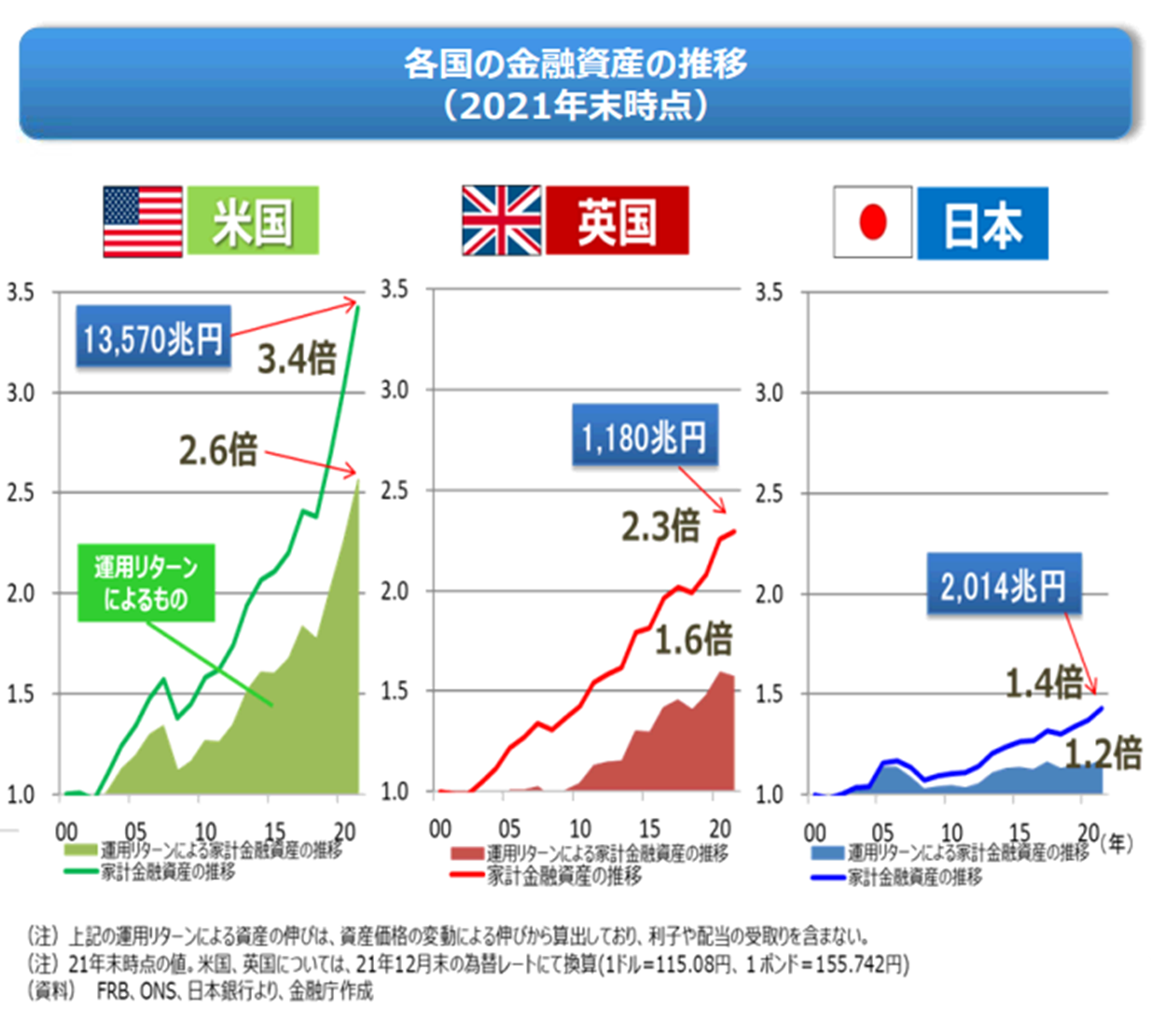

図1によると、日本の家計資産に占める現預金は54.3%と、英国や米国に比べて高い割合です。一方、株式・投信への投資割合は低く、金融資産の推移も米国や英国に比べて低くなっています。

このような状況を背景に、 2022年11月に新しい資本主義実現会議で「資産所得倍増プラン」が決定されました。家計の現預金を投資につなげ、企業の持続的価値向上を図り、家計資産所得の倍増を目指しています。

2.金融教育の必要性の高まり

金融広報中央委員会の「金融リテラシー調査2022」によると、資産運用をした人の割合は26.9%にとどまり、資産運用をしない理由の4割が「知識がない」ことです。*2*3

金融教育を受けた人の割合は7.1%ですが、学校で金融教育を行うべきだと回答した人は71.8%に上ります。

国は「資産所得倍増プラン」の第5の柱として「金融教育の充実」を掲げ、2024年に「安定的な資産形成の支援に関する基本方針」を閣議決定しました。目標は「金融経済教育を受けたと認識している人の割合」を米国並みの20%にすることです。*4

金融教育の定義

「金融教育プログラム」(2023年改訂版)では、金融教育を以下のように定義しています。*1

「金融教育は、お金や金融の様々な働きを理解し、それを通じて自分の暮らしや社会の在り方について深く考え、自分の生き方や価値観を磨きながら、より豊かな生活やよりよい社会づくりに向けて、主体的に判断し行動できる態度を養う教育である」

また、その意義として、以下の2点が示されています。

- 自立する力の育成:お金を通して生計を管理し、将来を見通して豊かな生き方を実現するための態度を身に付ける。

- 社会と関わる力の育成:金融・経済の仕組みを学び、社会に感謝し、貢献する態度を身に付ける。

金融教育の内容

「金融教育プログラム」では、効果的な実践のために、金融教育を以下の4分野に分けています。*1

① 生活設計・家計管理

② 金融や経済の仕組み

③ 消費生活・金融トラブル防止

④ キャリア教育

そして各分野において、小学校、中学校、高校の金融教育は「学校における金融教育の年齢層別目標」(2021年3月改訂、以下「年齢層別目標」)に基づいて進められています。*5次に、各分野の年齢層別目標を簡潔に紹介します。

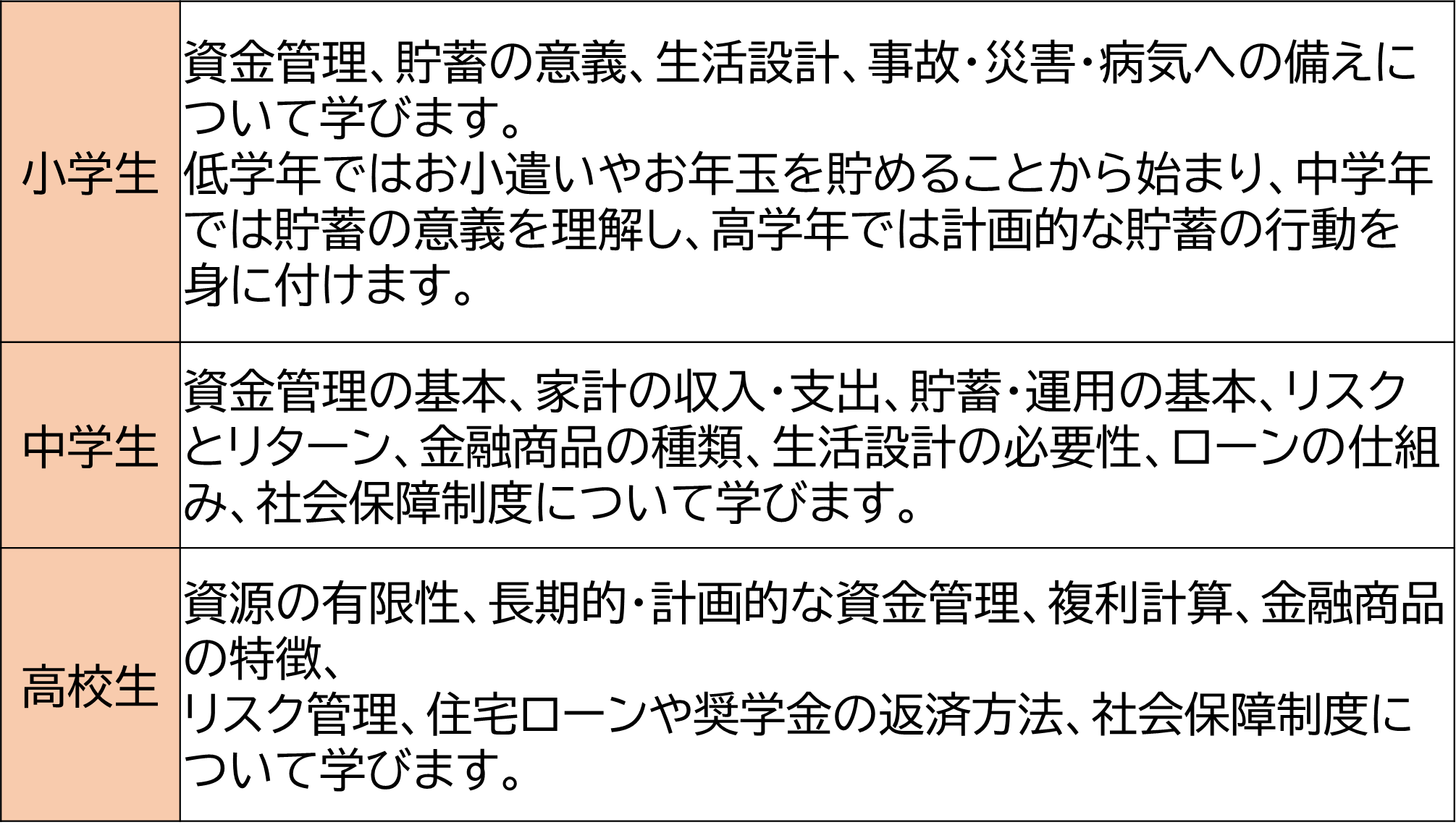

生活設計・家計管理に関する分野の年齢層別目標

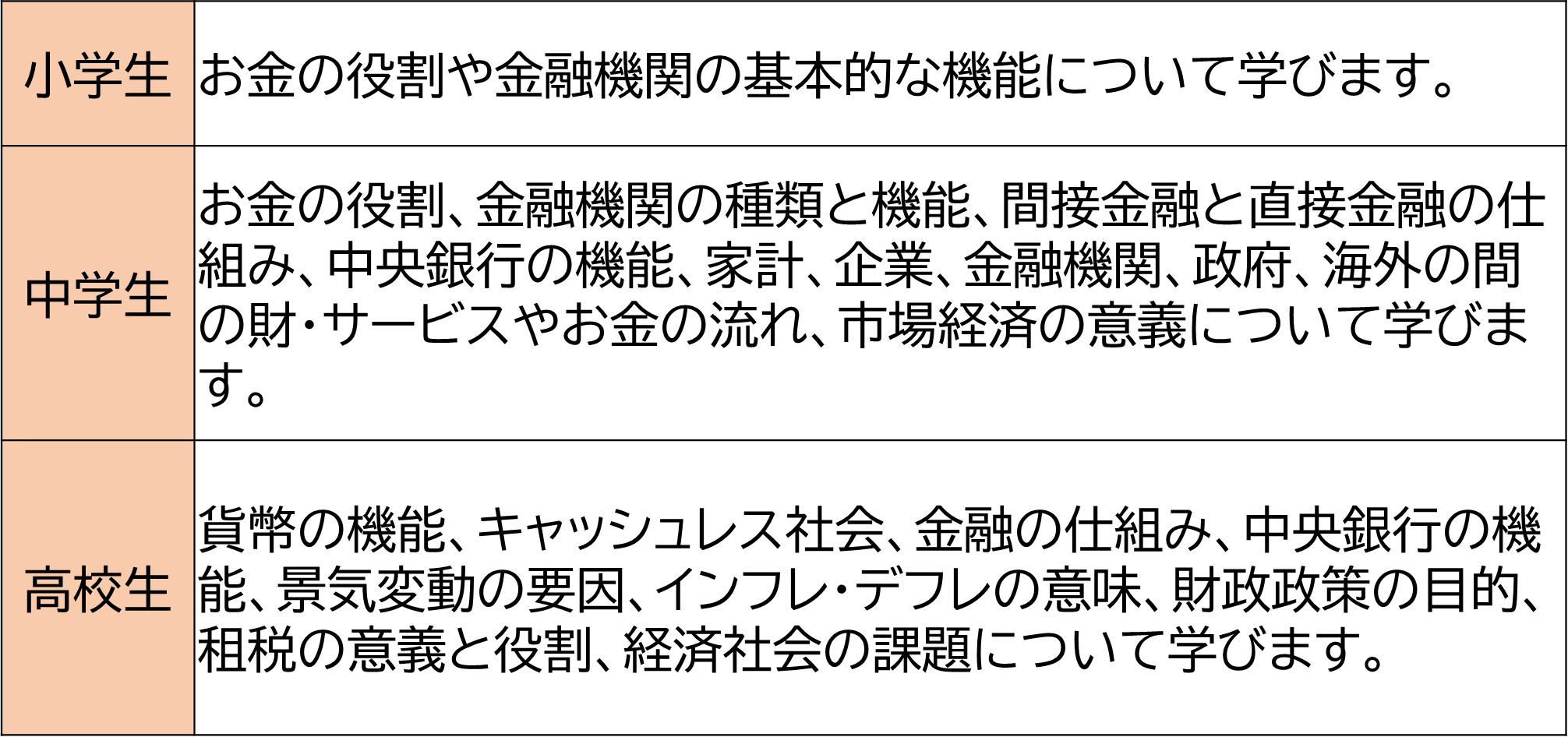

金融や経済の仕組みに関する分野の年齢層別目標

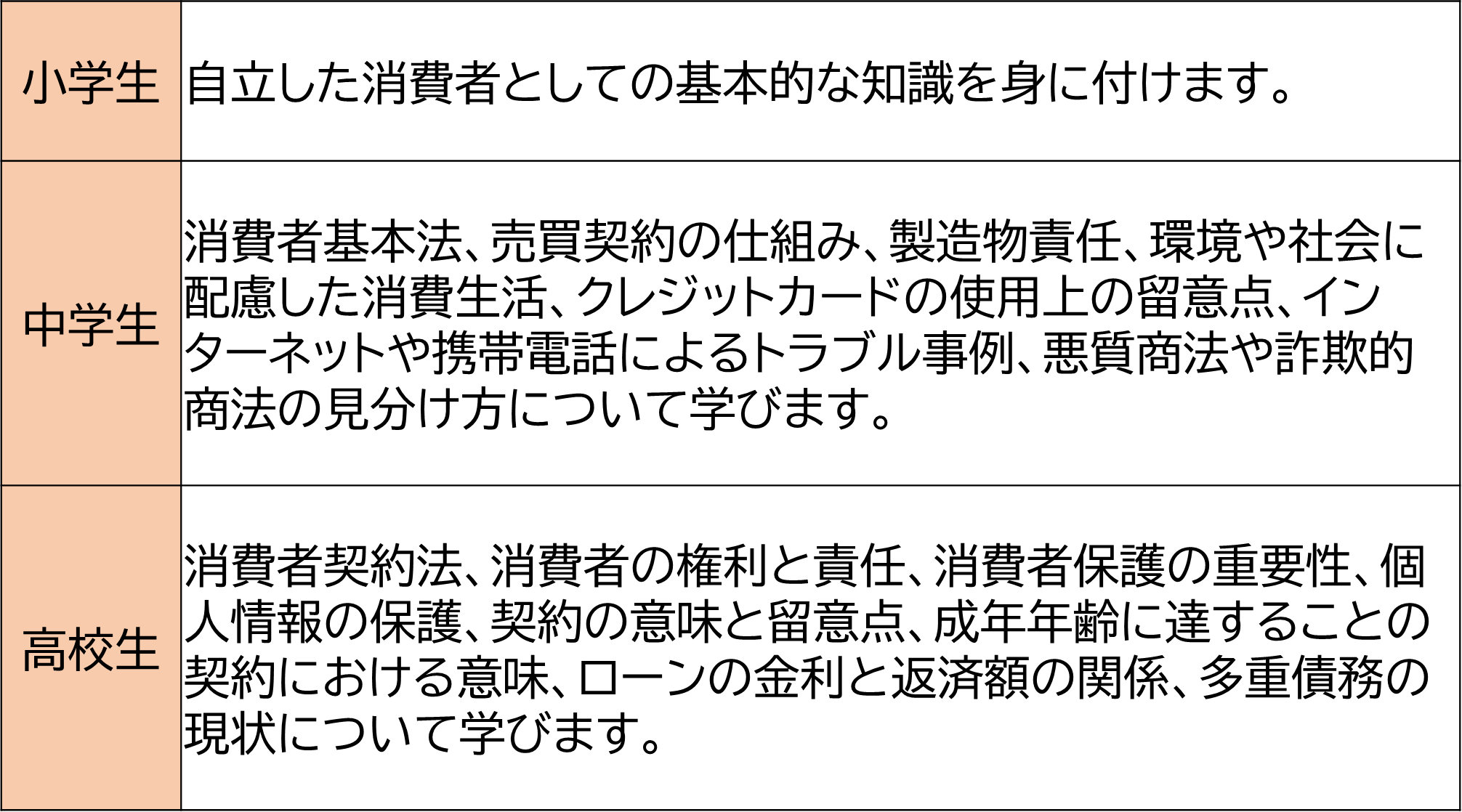

消費生活・金融トラブル防止に関する分野の年齢層別目標

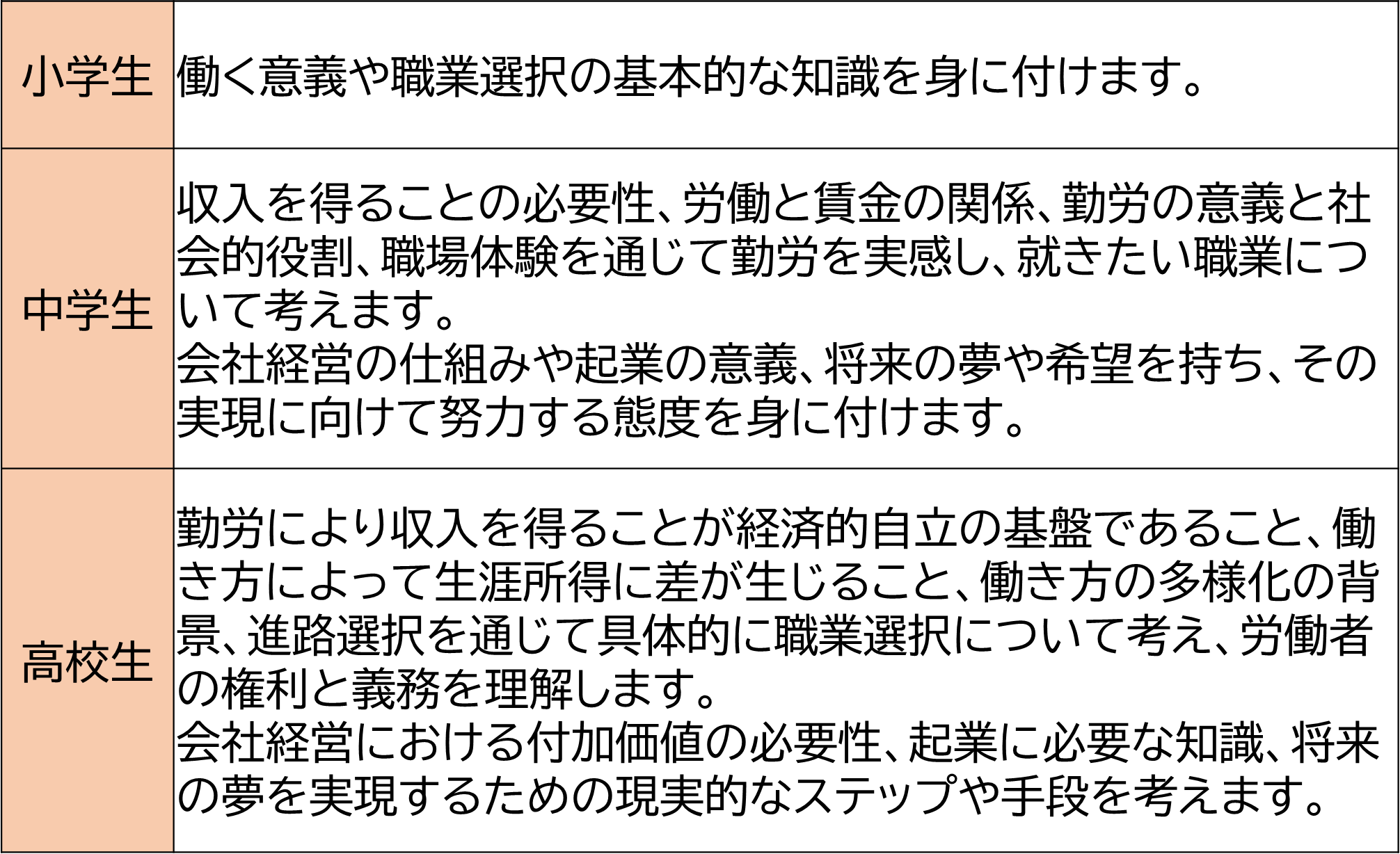

キャリア教育に関する分野の年齢層別目標

以上が、学校における金融教育の年齢層別目標の要約です。

各年齢層に応じた発達段階に合わせて、金融リテラシーを段階的に身に付けることが目指されています。*6

海外での金融教育

次に、日本総研の資料を基に、海外の金融教育について紹介します。

2020年以降、英国、米国などの主要国が金融教育戦略を推進し、国民の金融リテラシーを高い水準で維持しています。

ここでは、英国、フィンランド、カナダの取り組みを取り上げます。*7

英国の取り組み

英国では、政府外郭団体MaPSが「2030年までに有意義な金融教育を受ける子どもと若者を2020年対比で200万人ふやす」という目標を掲げています。

主な取り組みは以下のとおりです。

- 認証マーク制度:金融教育の質を担保するために認証マークを活用し、官民の金融教育を評価・認証

- キャッシュレス決済教育:イングランド銀行や大手金融機関が提供するツールを用いて、初等教育期間からキャッシュレス決済の知識を習得

- 補助金の提供:MaPSが金融教育プログラムに対する補助金を提供

フィンランドの取り組み

フィンランドは「国民の金融リテラシーを2030年までに世界最高にする」というビジョンを掲げています。主な施策は以下の通りです。

- ゴールオリエンテッドな教育体系:目標を設定し、その達成に向けた具体的な金融教育項目を明確化

- ライフステージに応じた金融教育:幼少期から退職年齢期まで、各ライフステージに応じた金融教育を提供

- ゲーム要素の取り込み:ゲームの要素を取り入れた金融教育ツールを提供

- 補助金の提供:金融教育の研究や提供を担う機関や非営利団体に補助金を導入

カナダの取り組み

カナダでは、カナダ金融消費者庁(FCAC)が家計の健全性確保の観点から以下の取り組みを進めています。

- 金融商品に関する適切な情報提供:金融機関に対して、消費者が理解しやすい形で情報提供を求める

- 「行動デザイン」をベースとした取り組み:消費者が自発的に金融行動を行うように促す仕組みを整備

- 補助金の提供:金融教育プログラムへの補助金を国および州政府が提供

おわりに

金融教育は、単なる知識の習得にとどまらず、1人ひとりがより豊かな経済生活を送るための基盤となります。

世界各国が金融教育の重要性を認識し、特色ある取り組みを強化している現在、日本もさらなる充実を図ることが求められています。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

出典

*1 金融広報中央委員会「金融教育プログラム ─社会の中で生きる力を育む授業とは─」(2023年改訂版)

*2 金融庁「資産所得倍増プランについて QUICK資産運用討論会 資産所得倍増プラン始動へ ~金融ビジネスの今後~」(2023年1月19日)p.1, 2

*3 金融広報中央委員会「金融リテラシー調査2022」p.6, 8

*4 内閣官房「資産所得倍増プラン」(2023年1月19日)p.11

*5 金融庁「安定的な資産形成の支援に関する基本方針(令和6年3月15日閣議決定)の概要」p.1

*6 金融広報中央委員会「金融教育プログラム学校における金融教育の年齢層別目標【改訂版】」

*7 日本総研 調査部 主任研究員 野村拓也「わが国の金融教育はどうあるべきか―海外主要国の取り組みから得られる示唆―」(2024年5月2日)