貿易戦争はなぜ起こる?過去にはどんな歴史があった?

第2次トランプ政権が発足して以降、「トランプ関税」は世界中で大きな話題になりました。特に中国との応酬は激しいものでした。

米中の貿易戦争は以前から続いているものですが、 かつては日本もアメリカとの貿易戦争を繰り広げていました。

それはどのようなものだったのか、また そもそも貿易戦争はなぜ始まるのか、ご紹介していきます。

「トランプ関税」米中の現在

トランプ大統領が就任後、米中貿易戦争が再び勃発しました。

トランプ大統領は中国製品に対して一時は145%の関税をかけると主張し、一方中国政府もアメリカからの輸出品に125%の関税をかけると応酬しましたが、その後この争いは「リセット」状態にあるようです。*1

2025年5月、米中の両政府はスイスで直接の貿易協議に臨みました。

その結果、互いに課している追加関税を115%引き下げることで合意、さらに一部関税については90日間停止し、協議を続けることになりました。

2つの経済大国が互いに100%を超える関税をかけあうという異様な事態は一度は収まりを見せました。しかし90日間の時限措置が終了したのちにどのような展開が待っているかはわかりません。

貿易摩擦と米の貿易赤字

トランプ大統領は就任後すぐさま、 「米国の巨額かつ恒常的な貿易赤字の原因になっている貿易慣行を相互関税による輸入制限により、是正する」と題する大統領令を発表しています。*2

そのなかで、 「大規模で持続的な貿易赤字が示すように国家安全保障と経済の異常が生まれ、異常なまでの脅威に晒されている」として、 国家非常事態を宣言しました。*3

つまりトランプ大統領にとって「巨額かつ恒常的な貿易赤字」は、国家非常事態に値するということです。

実際、近年アメリカは中国に対して大規模な貿易赤字を出し続けています。

貿易赤字とは、輸出量よりも輸入量が多く、輸出から輸入を差し引いて計算する貿易収支が赤字となる状態をいいます。*4

そして アメリカには、貿易赤字に陥りやすい体質があります。

アメリカはGDPの約7割を消費が占める消費大国です(日本では6割、中国では4割)。*5

この旺盛な消費欲が海外製品の輸入を活発なものとし、アメリカは貿易赤字を膨らませてきました。

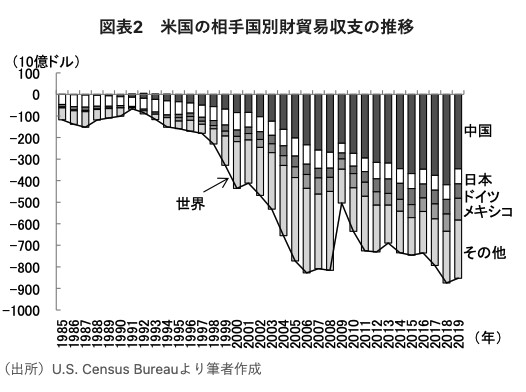

アメリカの相手先別貿易赤字の推移

出典)独立行政法人経済産業研究所「米中摩擦の深層― 日米摩擦との類似点と相違点 ―」

トランプ大統領は膨れ上がった貿易赤字、特に上のグラフにあるように対中国の貿易赤字を減らさなければと考え、大胆な発言をしたのです。

手っ取り早く貿易の不均衡を是正する方法が関税です。海外からの輸入品に高い関税をかければ、国産品と価格の相違がなくなるため、消費者は従来よりアメリカ製品を買うようになるだろうという考え方です。

しかしこの考え方は、物価高を招き、せっかくの旺盛な消費を冷やしてしまう可能性をはらんでもいるのです。

日本とアメリカの貿易の歴史

日本も、アメリカにとって貿易赤字を招く存在であり、アメリカと激しい貿易戦争を繰り広げていた過去があります。

日本車を叩き壊す「ジャパン・バッシング」

大規模なものでいえば、古くは1970年代に遡ります。自動車をめぐる問題です。

発端はオイルショックで、アメリカの消費者が燃費の良い小型車を求めるようになり、ホンダの小型車「シビック」などが人気を集めました。

その結果、日本から米国への自動車輸出が急増したのです。

日本車にシェアを奪われた米ゼネラル・モーターズ(GM)など米自動車大手「ビッグスリー」の業績が相次ぎ悪化し、リストラに追い込まれる事態にまで発展しました。

1980年代にはアメリカの労働者たちがハンマーで日本車を叩き壊す「ジャパン・バッシング」の姿が見られました。日米貿易問題の象徴ともいえる出来事かもしれません。*6

この時日本政府は、輸出台数を自主規制する、アメリカでの現地生産を増やすという形を取りました。

牛丼に変化をもたらしたオレンジ・牛肉輸入自由化

もうひとつ 1970年代には、アメリカからのオレンジと牛肉の輸入自由化(=数量制限や規制などの撤廃)を求める圧力がありました。

アメリカの余剰農産物を受け入れるための貿易自由化は、戦後の占領政策で始まりました。

しかし日本の自動車などの対米輸出増加によって貿易赤字が拡大したことで、アメリカは一層の農産物輸入自由化を求めてきたのです。

その象徴的な交渉が、「日米牛肉・オレンジ交渉」でした。*7

1977年から始まった交渉は、1988年にようやく最終合意しました。

そして その直後の90年代から、日本では牛丼チェーンが出店を拡大していきます。

安く入手できるアメリカ産の牛肉の導入で、牛丼という食べものが身近になっていったのです。*8

その後も半導体、スパコンなど貿易摩擦の材料は絶えませんでしたが、 アメリカの貿易戦争の相手は徐々に中国に移っていきます。

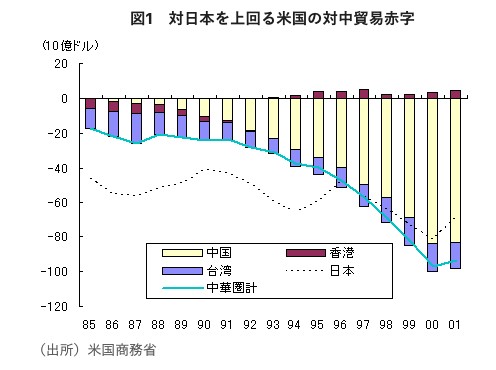

対日・大中のアメリカの貿易赤字

出典)独立行政法人経済産業研究所「日米貿易摩擦から日中貿易摩擦へ― 歴史から学ぶべき教訓 ―」

上のグラフのように 1996年以降には対日本よりも対中華圏での貿易赤字が大きくなり、それが今も続いています。

過度な貿易戦争がもたらすもの

どの国も、自国の産業を守るためにあまり海外の製品を輸入したくない、というのは共通する事実でしょう。一方、自国の製品を海外で売って儲けを出したいというのも自然な感情です。

しかし互いの強み、弱みを補い合う貿易関係であれば、それは確固たるパートナーと呼べます。国には消費者という存在があり、欲しいものが政府の方針で手に入らないとなると、不満も高まることでしょう。

過度に関税を引き上げたり、為替を切り下げたりして自国産業を守ろうとすることを「保護主義」といいますが、世界に保護主義的な動きが蔓延すると実際の戦争を引き起こしかねません。

実際、 1920年代には世界的な恐慌から主要国の間に保護主義が広がり、苦境に陥った国々の経済縮小が世界大戦を招いたとされています。*9

必要な部分は海外からの輸入に頼りつつ、強みを持つ製品は海外に拡げて利益を出す。

当たり前に見えることかもしれませんが、そこには常に各国の思惑や外交努力が働いているのです。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

出典

*1 NHKニュース「【詳しく】米中貿易協議 双方が追加関税115%引き下げで合意」

*2 ホワイトハウス「Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits」

*3 ホワイトハウス「Fact Sheet: President Donald J. Trump Declares National Emergency to Increase our Competitive Edge, Protect our Sovereignty, and Strengthen our National and Economic Security」

*4 日本経済新聞「貿易赤字」

*5 第一生命経済研究所「どうして米国は貿易赤字??」

*6 日本経済新聞「日米自動車摩擦 1970年代から繰り返す歴史」

*7 JA教育文化Web「オレンジ・牛肉ショック」の真相 貿易自由化と消費者選択」

*8 吉野家「吉野家の歴史 倒産から再生へ 1980年~」

*9 日本経済新聞「保護主義」