大学生の生活費はどれくらい?家計やアルバイト収入の管理方法とあわせて詳しく解説

物価高が大学生の生活を圧迫しています。

生活が苦しい分アルバイトをしたくても、授業についていけなくなると困る。そんなジレンマを抱える大学生は多いようです。

いまどきの大学生の家計は具体的にどうなっているのでしょうか。

下宿の大学生についての数字をメインに、節約術とあわせて解説していきます。

「学食は高い」時代に?

天津飯の上から麻婆豆腐をかけた「天津麻婆」。

食堂でこれが税込616円と言われたら、安いと感じますか?高いと感じますか?

この「天津麻婆」は大阪大学生協の名物で、多い日は4人に1人が頼むほどの人気メニューなのだといいます。*1

しかしこのメニューにも、コメ高騰の影響が押し寄せました。

今年3月には2度の値上げに踏み切らざるを得なくなったのです。

そこで豆腐やご飯、あんの量を1割ずつ減らすことで583円からの2度の値上げ幅を合計33円に抑えたものの、もとから学食そのものに割高感を感じてあまり利用しなくなっている学生もいるようです。

昼食はバイト先のフードコートで300円ほどで済ませる、という声もあるとのことです。

大学生協の学食といえば栄養バランスの取れた食事をリーズナブルに摂れる場所。そのイメージは大きく変わりつつあるようです。

大学生の家計の現状

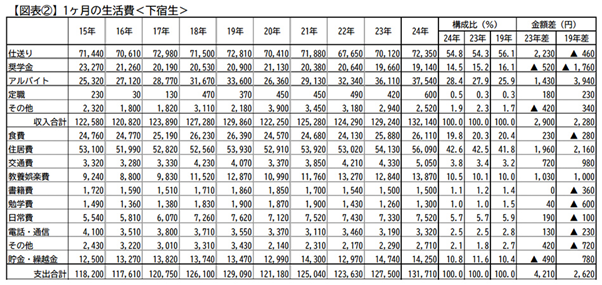

まず大学生の家計全体を、全国大学生活協同組合連合会の調査からみてみましょう。これは下宿生のパターンです。

下宿生の1か月の生活費の推移

出所:全国大学生活協同組合連合会「第60回学生生活実態調査 概要報告」

大まかな傾向を見ると、 支出は食費、住居費をメインに年々増加傾向にあります。それに合わせて収入も、主にアルバイトによって増えています。

では、 大学生の生活費の支出と収入をめぐる環境についてそれぞれみていきましょう。

大学生の生活費の現状〜収入編

まず、収入からです。

上記のグラフを見ると下宿生の月間収入は132,140円で、年々増加傾向にあります。物価高の影響を受けたものでしょう。

そして 収入源はおもに3つです。

まずは仕送りが平均72,350円で、生活費の54.8%を占めています。次いで多いのがアルバイトの37,540円(28.4%)、奨学金の19,140円(14.5%)となっています。

仕送りが増えても・・・

それぞれの収入を左右する要因をみていきましょう。

まず仕送りによる収入は、ここ数年は増加しています。コロナ禍からの復活による親の懐事情の変化もあることでしょう。

しかし、例えば2020年と2024年を比べてみましょう。

上のグラフによれば、仕送り額は2020年は70,410円、2024年は72,350円となっており上昇率は3%ほどです。

しかしこの間に消費者物価指数、特に食料価格は2020年を100として2024年には117.8まで上昇しています。17.8%高です。*2

これでは仕送りが若干増えても生活に苦しさが出るのは当然です。

アルバイトにどれだけの時間を割いている?

そして、大学生が自力で収入を上げられる身近な手段はアルバイトでしょう。しかし働きすぎで授業についていけなくなってしまっては本末転倒です。

全国大学生活協同組合連合会の調査に対し大学生からはアルバイトについて、

『「生活はできるが、あまり余裕はないので不安がある。来年から弟が大学生になり、仕送りに頼りたくない気持ちはあるが、アルバイトを増やすと学校の授業についていけないのでできない。」

(国公立・理工系・2年・女性・自宅外)

「授業料含む、自分にかかるお金を全て自分で賄っているため、サークルなどに参加する時間が無い。バイトを扶養を超えてするしかなく、そうすると自分の時間が無くなる。緩くバイトをしている同級生を見ると嫉妬からイライラしてしまう。」

(国公立・文科系・3年・女性・自宅外)』

(出典:全国大学生活協同組合連合会「第60回学生生活実態調査 概要報告」)

といった意見が寄せられています。*3

では、大学生ができるアルバイトは実際にどのくらいでしょうか。

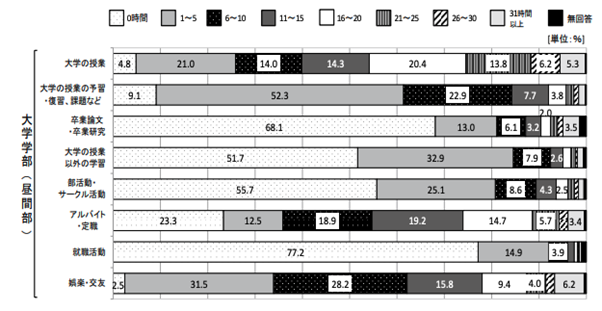

独立行政法人日本学生支援機構の別の調査によると、大学生の1週間の時間の使い方は下のようになっています。

大学生の1週間の時間の使い方

出典)独立行政法人日本学生支援機構「令和4年 学生生活調査結果」

アルバイトなどで働いている時間は1週間あたり「11時間~15時間」が最も多い19.2%ですが、それより多い「16時間~20時間」という学生も14.7%存在しています。

しかし週20時間のアルバイトというと仮に時給が1,200円だとすれば、収入は

1週間で20時間×1,200円 = 24,000円

= 4週間で96,000円

= 12か月で1,152,000円

となり、今度は所得税などがかけられる従来の「103万円の壁」を超えてしまい手取りが減るという悩みすらあったわけです。

令和7年度税制改正によってこの壁は160万円に引き上げられましたが、今は人手不足に伴い時給も上がっていますから、 アルバイトを増やしたい場合は注意が必要です。

大学生の生活費の現状〜支出編

つぎに、支出についてみていきましょう。

冒頭に示した全国大学生活協同組合連合会の調査では、下宿生の月の支出全体(131,710円)も増加傾向にあります。

最も多いのは住居費(56,090円)で全体の42.6%を占めています。次いで食費(26,110円)が19.8%、教養娯楽費(13,870円)で10.5%となっています。

支出では、住居費の上昇が目立ちます。

先ほどと同じように2020年と2024年を比べてみると、2020年の住居費が52,910円であったのに対し2024年では56,090円まで上昇しています。率にすれば1%ほどの上昇率ですが金額としては最も大きいものです。

年間38,160円の上昇です。

食費はというと、2020年が24,570円なのに対し2024年では26,110円、上昇率は6%を超えています。

そして教養娯楽費は2020年は10,990円、2024年は13,870円と大きく増加しています。これはコロナ禍では直接書店で参考書などを買う機会が減っていただけと考えることができます。

なお参考書にかかる費用については、文系学部よりも理系学部のほうが高くなりがちのように筆者は感じています。

筆者は理系学部出身ですが、1冊2万円近くする電話帳のような分厚い分子生物学の書籍が教科書であったり、有機化学では7,000円の教科書が上下の2巻必要でした。

「普通の」教科書でも3,000円ほどです。これらは単位取得のために必須のものですから、かなりの重荷になったものです。

また、 私立の場合、理系学部は文系学部よりも学費総額が平均で140万円ほど高いという結果もあるようです。*4

大学生の家計管理、どうすればよい?

全体的に節約を迫られている大学生の家計ですが、節約などの 工夫について考えてみましょう。

まず、家計管理によく挙げられるのは家計簿です。家計簿をつけることで収支の構成を見える化すると、意外なところでお金を使っているのが見つかることもあります。

また、 複数のアルバイトを掛け持つ場合、給与口座を分散し「ここでのアルバイトは◯◯に使うお金のため」と明確に線引きすることで働き方やアルバイト代の管理をしやすくなります。

そして考えなければならないのは、 就職活動が始まるとアルバイトを増やしにくいという現実にどう備えるかです。

生活費だけでなく、 学費そのものも大きく上昇しているのが現代です。大学への進学前から親など周囲の人と相談する、共に蓄えていく、といった考え方は外せないかもしれません。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

出典

*1 読売新聞オンライン「コメ不足に学食苦闘、仕入れ値倍以上・必要量確保できず…麦ご飯提供など工夫も「学食高い」」

*2 総務省「2020年基準消費者物価指数 全国2025年(令和7年)5月分」

*3 全国大学生活協同組合連合会「第60回学生生活実態調査 概要報告」

*4 学校法人駿河台学園「理系大学・学部をちゃんと知る!自分の希望に合うおすすめの選び方」