共働きの割合と年収は?家事分担はみんなどうしてるの?

共働き世帯が夫婦の生活スタイルの主流となってきました。

共働き世帯の割合は現在どのくらいなのでしょうか。

また年収はいくらくらいで、家事分担はどうしているのでしょうか。

共働き世帯の「あれこれ」についてみていきましょう。

共働き世帯の増加

まず、共働き世帯の数と割合は、現在どのくらいになっているのでしょうか。

共働き世帯の割合

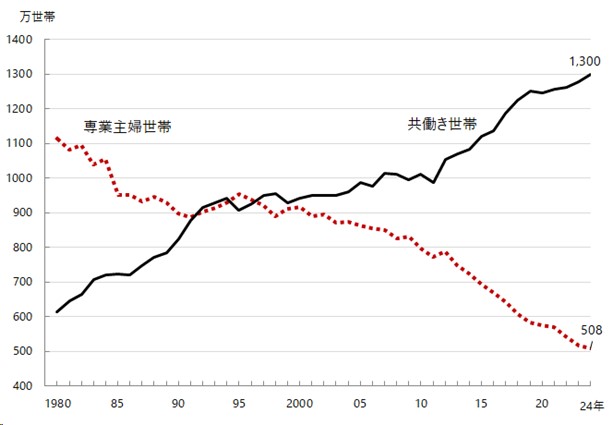

共働き世帯の数は1980年以降、増加傾向が続き、1990年代には専業主婦世帯の数を抜きました。その後も増加は続き、2024年には1,300世帯に達しています。*1

その割合は全体の約72%に上り、今や夫婦の主流スタイルだといっていいでしょう(図1)。

図1 共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移

出典)「図12 専業主婦世帯と共働き世帯」独立行政法人 労働政策研究・研修機構

雇用形態

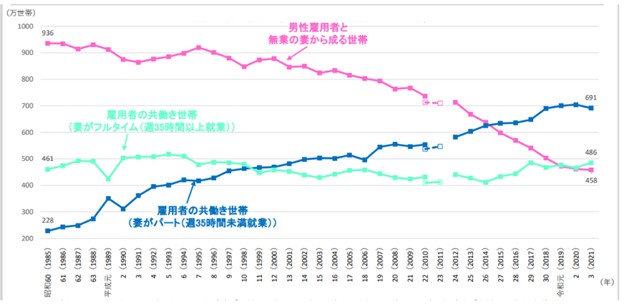

次に、共働き夫婦の妻はどのような雇用形態で働いているのでしょうか(図2)。*2

図2 雇用形態別共働き世帯数の推移

出典)「共働き世帯の家事・家計・子育ての分業は柔軟に考えるべき ~平等に負担することにこだわらないことが重要~」第一生命経済研究所

図2をみると、共働き世帯のうち、妻がフルタイムの世帯数は横ばい状態なのに対して、妻がパートとして働く世帯数が増加していることがわかります。

その結果、共働き世帯のうちの多くは妻がパートとして働く世帯で、夫婦ともにフルタイムの共働き世帯を大きく上回っています。

理想のライフコース

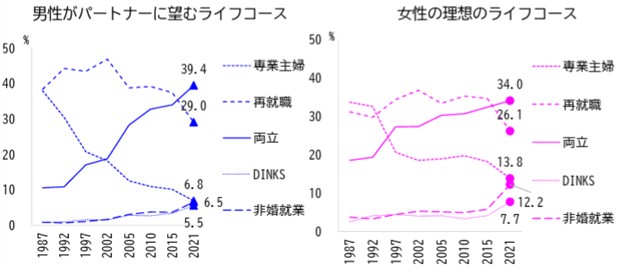

次に、男女の働き方に関する理想のライフコースはどのようなものでしょうか。

国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」では、18~34歳の未婚者を対象に、理想とするライフコースについて尋ねました。*3

今後の人生において結婚、出産・子育て、仕事をどのように組み合わせるかについて、女性には理想とするライフコースを、男性にはパートナーとなる女性に望むライフコースを尋ねています。

その結果が下の図3です。*3, *4

なお、この調査ではそれぞれのコースを、以下のように定義しています。

- 「DINKsコース」:結婚するが子どもは持たず、仕事を続ける

- 「両立コース」:結婚し、子どもを持つが、仕事も続ける

- 「再就職コース」:結婚し子どもを持つが、結婚あるいは出産の機会にいったん退職し、子育て後に再び仕事を持つ

- 「専業主婦コース」:結婚し子どもを持ち、結婚あるいは出産の機会に退職し、その後は仕事を持たない

図3 理想のライフコース

出典)「非正規雇用が生む経済格差と家族形成格差」p.10 厚生労働省・ニッセイ基礎研究所

女性の「理想ライフコース」では「両立コース」が34.0%で、すべての選択肢の中でもっとも大きい割合を占めています。*3

「再就職コース」と「専業主婦コース」はそれぞれ前回より減少し、それぞれ26.1%、13.8%となっています。

一方で、「非婚就業」「DINKsコース」を理想とする人が増加しています。

では、男性はパートナーとなる女性にどのようなライフコースを望んでいるのでしょうか。

「再就職コース」と「専業主婦コース」が前回調査から減少したのに対して、「両立コース」は39.4%に増加し、もっとも大きな割合を占めています。

男女どちらも、前回調査では「再就職コース」を望む人が最多でしたが、今回の調査では、「両立コース」を望む人がもっとも多いという結果になりました。

こうした意識の変化から、今後、共働き世帯がさらに増える可能性もありそうです。

共働き世帯の年収

では、共働き世帯の年収はどのくらいなのでしょうか。

「家計調査2024年」によると、夫婦共働き世帯の実収入は月額713,540円で、これに12を掛けて年収に換算すると、約856万円になります。*5

一方、夫だけが有業者の世帯の実収入は月額573,405円で、年収は約688万円です(表1)。

表1 共働き世帯と夫のみ有業者世帯の実収入

出典)「統計で見る日本 家計調査2024年>二人以上の世帯>第3-11表 妻の就業状態・世帯累計別1世帯あたり1か月間の収入と支出」e-Stat)(e-Stat「統計で見る日本 家計調査2024年>二人以上の世帯>第3-11表 妻の就業状態・世帯累計別1世帯あたり1か月間の収入と支出」を基に筆者作成

このように、共働き世帯の年収は夫だけが有業者の世帯の年収を168万円上回っています。

家事分担

次に、共働き世帯の家事分担についてみていきましょう。

資料は、国立社会保障・人口問題研究所「2022 年社会保障・人口問題基本調査 第7回全国家庭動向調査 報告書」です。

家事時間

まず、家事時間についてみていきましょう。

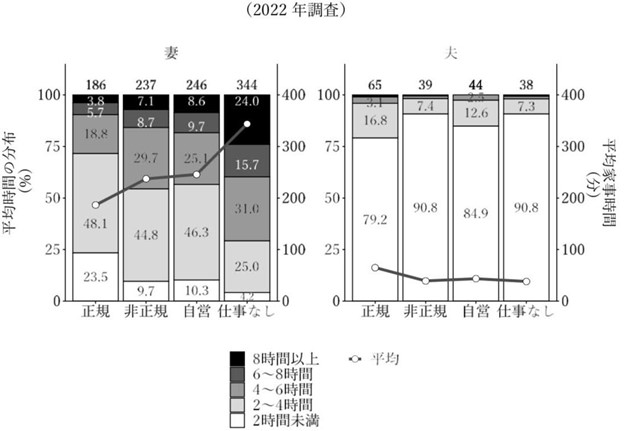

下の図4は、妻の働き方別にみた平日1日の家事分担時間の分布を表しています。*6

棒グラフの上の数値は1日の平均家事時間(分)です。

なお、これ以降どの項目についても、調査対象となっているのは妻の年齢が60歳未満の世帯です。

図4 妻の働き方別・1日の平均家事時間

出典)「2022 年社会保障・人口問題基本調査 第7回全国家庭動向調査 報告書」p.8 国立社会保障・人口問題研究所

共働きの妻の家事時間をみると、平日1日の平均家事時間がもっとも短いのは「正規」の約3時間なのに対して、「非正規」と「自営」はそれぞれ4時間前後で、正規とそれ以外の働き方では、1時間程度の差があることがわかります。

ちなみに、家事時間が最長なのは、大部分が専業主婦である「仕事なし」で、5時間44分となっています。

また、共働きの場合、妻がどのような働き方であっても、もっとも大きな割合を占めるのは「2~4 時間」で、それぞれ 48.1%、44.8%、46.3%となっています。

次に夫の方もみていきましょう。

夫の平日の平均家事時間をみると、妻が「正規」の場合がもっとも⾧くて65 分、「自営」が44分、「非正規」と「仕事なし」がそれぞれ39分と38分でした。

夫の家事時間の分布をみると、妻の働き方にかかわらず夫の家事時間は「2時間未満」がもっとも多く、これに該当する夫の割合は、妻が「正規」の場合は約8割、妻が「非正規」の場合には「仕事なし」と同様に9割以上に上ります。

このことから、夫の家事時間は、妻が「非正規」の場合、共働きであっても「仕事なし」と同程度ということになり、「非正規」として働く妻の負担が窺われます。

家事分担割合

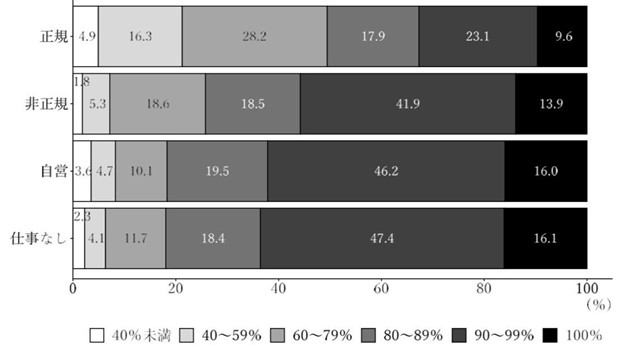

次に、共働きの妻の家事分担割合をみてみましょう(図5)。

図5 働き方別妻の家事分担割合

出典)「2022 年社会保障・人口問題基本調査 第7回全国家庭動向調査 報告書」p.11 国立社会保障・人口問題研究所

ちなみに、妻が働いているかどうかにかかわらず夫婦の家事分担割合の全体をみると、2022年時点で妻が80.6%、夫が19.4%でした。*6

図5をみると、「正規」の場合、妻の分担割合は相対的に少なく、その分担割合が80%未満と80%以上が、どちらもおおよそ5割で、半々になっています。

一方、「非正規」の場合には80%以上の家事を担っている妻は74.3%に上ります。

また、家族従業者を含む「自営」の妻は、専業主婦を含む「仕事なし」と同様、8割以上が80%以上の家事を分担しています。

以上のことから、 共働きであっても家事の負担は妻に大きく偏っている状況がみえてきます。

おわりに

共働き世帯の増加は、私たちの社会に生じている大きな変化の1つです。

結婚後、共働きを希望する未婚者が男女を問わず増えていることから、こうした変化がさらに進んでいく可能性もあります。

しかし、その一方で、家事の分担はなかなか均衡にならないようです。

共働きは、夫婦が互いに協力し支え合うことで、より豊かな生活を送るための選択肢です。

社会的な課題解決も必要ですが、個人的にもそれぞれの家庭にあったやり方をじっくり見つけていくことが大切かもしれません。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。

出典

*1 独立行政法人 労働政策研究・研修機構「図12 専業主婦世帯と共働き世帯」(2025年3月18日更新)

*2 第一生命経済研究所「共働き世帯の家事・家計・子育ての分業は 柔軟に考えるべき~平等に負担することにこだわらないことが重要~」(2025年3月4日)

*3 国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査 結果の概要」p.6, 31, 32

*4 厚生労働省(ニッセイ基礎研究所)「非正規雇用が生む経済格差と家族形成格差」p.10

*5 e-Stat「統計で見る日本 家計調査2024年>二人以上の世帯>第3-11表 妻の就業状態・世帯累計別1世帯あたり1か月間の収入と支出」*以下から「EXCEL閲覧用」(2025年2月7日)

*6 国立社会保障・人口問題研究所「2022 年社会保障・人口問題基本調査 第7回全国家庭動向調査 報告書」(2024年4月26日) p.8, 9, 11