社会人1年目の家賃相場はいくら?

この記事は5分50秒で読めます。

社会人生活がスタートし、一人暮らしをはじめたい人も多いのではないでしょうか。まだそこまで多くない収入の中でやりくりするために、生活費の中で大きなウェイトを占める「家賃」についてはしっかりと考えておきたいもの。

この記事では新生活を始める社会人1年目の人に向けて、家賃相場や部屋選びのコツ・注意点などを紹介します。

社会人1年目の家賃相場と考え方

厚生労働省が公表している「令和元年賃金構造基本統計調査」によると、大学・大学院卒の場合の賃金は20~24歳で約22万7,000円、高卒の場合は同年代で約19万4,000円でした。

一方、総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると2018年の借家の1ヵ月平均家賃は約5万5,675円です。一般的に「家賃は給料の3割」が目安と言われているので数字としてそこまでズレはないようです。

ただし家賃はどこに住むかによって大きく左右されるでしょう。公益社団法人・不動産流通推進センターの「2020不動産業統計集(3月期改訂)」によると、2019年9月における東京圏のワンルームの家賃相場は約7万3,446円です。一方、地方では平均家賃(約5万5,675円)より大幅に下回っている物件も珍しくありません。

社会人1年目の毎月の生活費はいくら?

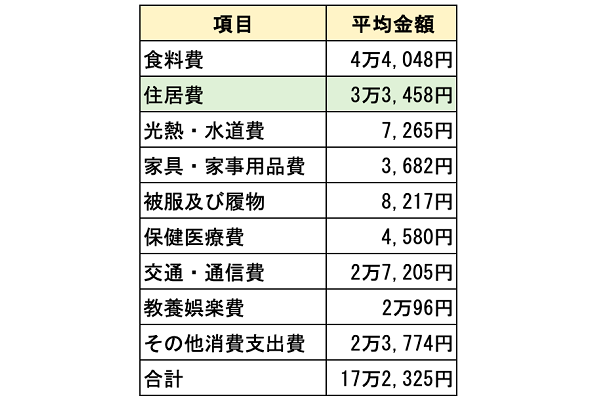

社会人1年目の生活費を考えるうえで参考になるのが、総務省が公表している「家計調査」です。そこで今回は「2019年家計調査」の中で、一人暮らしの社会人1年目に一番近い「34歳以下の単身世帯」のデータを確認してみましょう。

34歳以下の単身世帯、1ヵ月あたりの主な消費支出内訳

家計調査の場合、上記のように家賃が3万3,458円となっています。

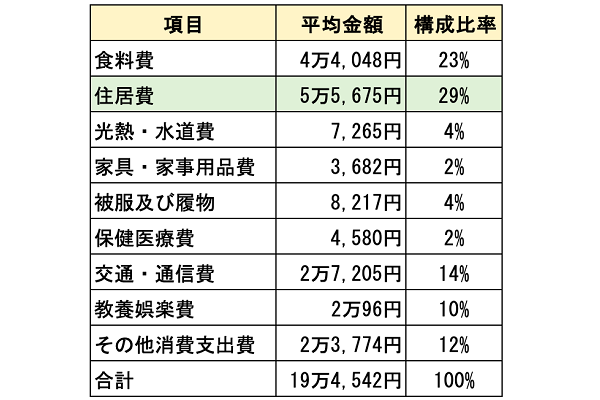

しかしこれは持ち家や実家住まい(親と同居しているが世帯を分けている)などが含まれているため、先ほどの数字よりも低くなっている可能性が高いでしょう。そこで先述した1ヵ月の平均家賃を5万5,675円に設定すると、各支出項目の構成比は以下のようになります。

34歳以下の単身世帯、1ヵ月あたりの消費支出構成比(家賃調整後)

大学・大学院卒の賃金は約22万7,000円と出ていましたから、およそ3万円程度を貯蓄に回すことができ、社会人1年目一人暮らしの実態に近づいたのではないでしょうか。

ここから、各項目の構成比率を一つの基準として自分の生活費のシミュレーションをしてみましょう。例えば1ヵ月の給与の

- 手取り額が15万円なら住居費は約4万3,500円

- 手取り額が20万円なら住居費は約5万8,000円 といった具合です。

家賃を少しでも安くするためには?

具体的な数字は見えたものの、東京圏のワンルームの家賃相場(約7万3,446円)よりは、やや下回ります。それではどのようにすれば家賃を低く抑えられるのでしょうか。ここでは家賃額を抑えるためのポイントを考えてみます。

家賃を抑えるには「譲れない条件」を絞る

一般的に、家賃は「駅からの距離や周辺環境」「建物設備」「間取り」「築年数」などの条件によって決まると言われています。当然、条件がいいところは家賃も高くなる傾向です。

そのため家賃を低く抑えたい場合は、あれもこれもと欲張るのではなく「これだけは譲れない!」という条件を絞ることがポイントになるでしょう。

部屋探しの過程でいろいろな物件を見ていると条件のいい部屋につい目移りしがちです。その結果「気づいたら予算オーバーの契約をしていた」ということにもなりかねません。

実際に物件を探す前に「駅から5分以内」「南向き」「2階以上」など自分の譲れない条件を確認しておくようにしましょう。

初期費用を抑えるためのポイント

引っ越し費用や家具家電購入費用、敷金・礼金など、引っ越しにかかる初期費用は決して安くありません。初期費用を少しでも抑えるためのテクニックはいくつかあります。ここでは主な3つのポイントを見ていきましょう。

1. フリーレントありの物件を狙う

敷金・礼金を極力抑えてフリーレントありの物件を狙ってみましょう。礼金については一般的な慣習ですが、設定されていないケースや、交渉次第でカットしてくれるケースもあります。フリーレントとは、入居後一定期間の家賃が無料(フリー)になる仕組みです。そのため「フリーレントあり物件」なら初期費用を大きく抑えることができますね。2. 設備面の交渉をする

家賃や敷金・礼金を下げるのが難しければ、現状では付属していない設備を付けてもらえないか提案してみましょう。エアコンやガスコンロ、洗浄機付きトイレなどは大家さんにとっても必要な設備投資と判断される場合もあるので、交渉次第で付けてもらえる可能性があります。

3. 安い時期を狙って賃貸契約を交わす

安い時期を狙って賃貸契約を交わすのも家賃を安くする方法の一つです。入社や転勤のように引っ越しの日程が決まっている場合には難しいですが、そうでなければオフシーズンに契約を交わすと家賃を低く抑えられる可能性があります。一般的に不動産賃貸のオフシーズンは5~8月ごろです。この時期は引っ越しをする人が少ない傾向のため、その分交渉の余地も大きくなります。

引っ越し業者への費用も下がる時期なので可能であれば5~8月の時期を検討してみましょう。

家探しで後悔しないために

社会人1年目の新生活は、なにかと不慣れなことも多いでしょう。また知人の結婚式など予期せぬ出費も少なくありません。そのため1人暮らしを始める際には、家賃はできる限り低く抑えておくと安心です。

その後、生活に慣れてきたり、昇給があれば引っ越すこともできるので、最初は特に“身の丈に合った”家探しをするよう心がけてみてはいかがでしょうか。

執筆者:株式会社ZUU

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。